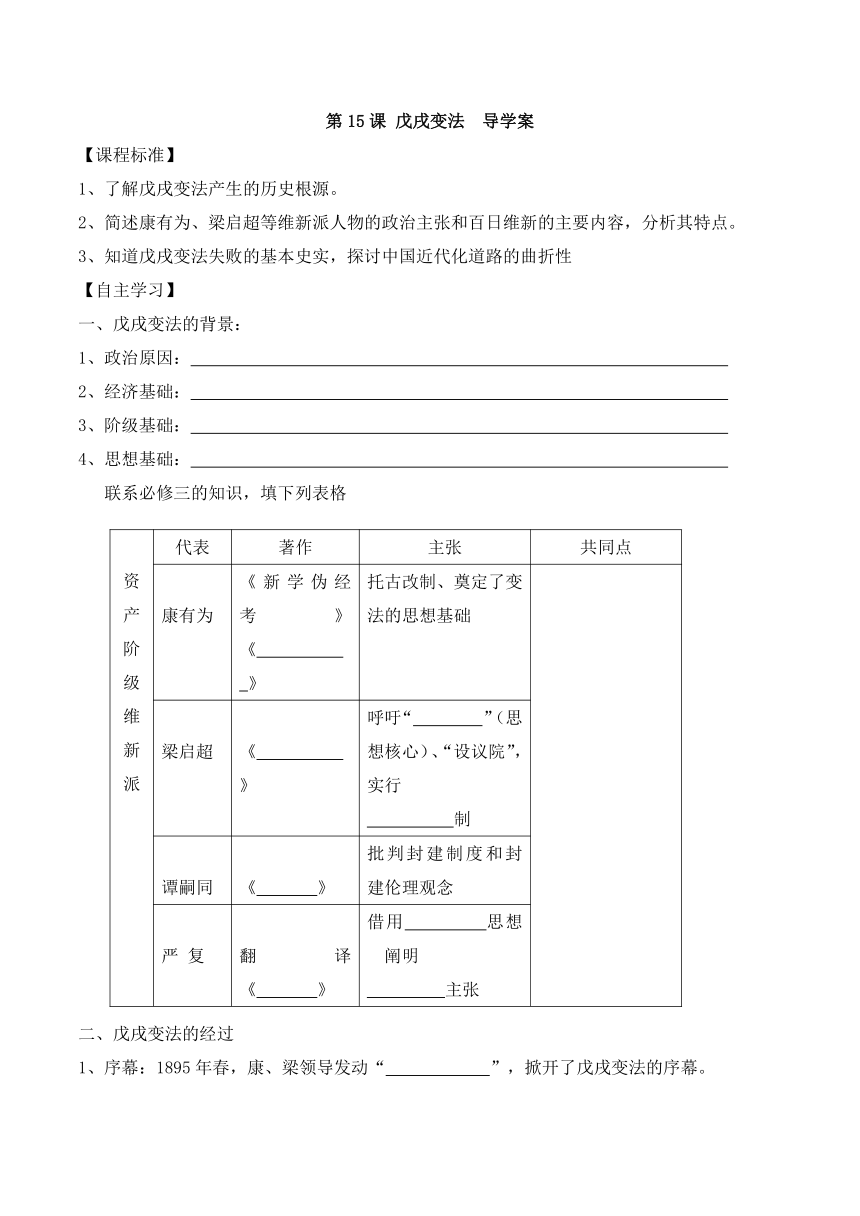

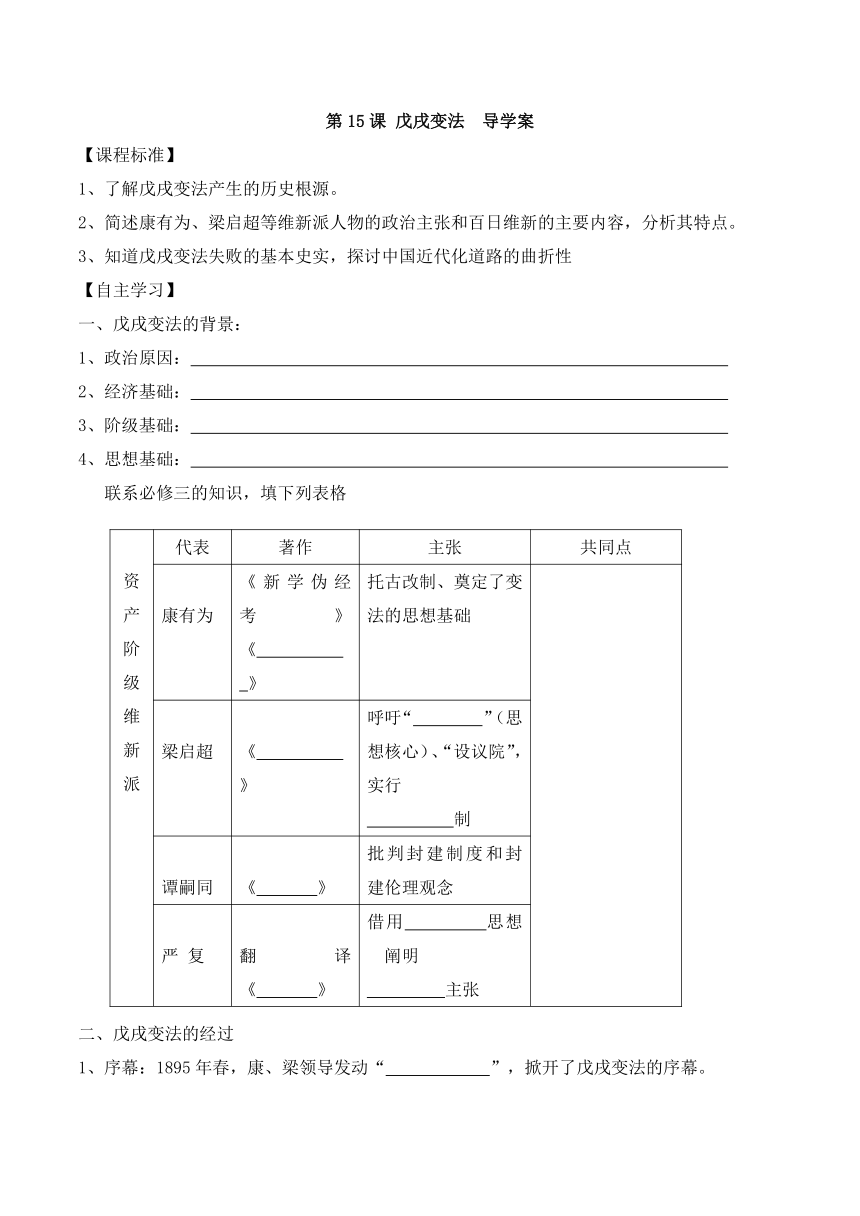

第15课 戊戌变法 导学案 【课程标准】 1、了解戊戌变法产生的历史根源。 2、简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。 3、知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性 【自主学习】 一、戊戌变法的背景: 1、政治原因: 2、经济基础: 3、阶级基础: 4、思想基础: 联系必修三的知识,填下列表格 资产阶级维新派 代表 著作 主张 共同点 康有为 《新学伪经考》《 》 托古改制、奠定了变法的思想基础 梁启超 《 》 呼吁“ ”(思想核心)、“设议院”,实行 制 谭嗣同 《 》 批判封建制度和封建伦理观念 严 复 翻译《 》 借用 思想阐明 主张 二、戊戌变法的经过 1、序幕:1895年春,康、梁领导发动“ ”,掀开了戊戌变法的序幕。 维新运动开始从 走向 ,冲破了几百年士人不得干政的禁令。 2、发展阶段: (1)宣传方式: ①办报刊: 康有为 1895年8月 《万国公报》后改名《 》(北京) 康有为 1896年1月 《强学报》 (上海) 梁启超主笔 1896年8月 《时务报》 (上海) 宣传维新思想的重要阵地 严复 1897年 《国闻报》 (天津) ②创办学堂:长沙创办了“时务学堂” ③论战: 1898年1月,论战双方: 论战内容: 核心: 作用: ④建立学会:1895年 康有为 强学会(北京) 1898年4月 康有为 (北京) (2)影响: 维新变法新局面逐渐形成,维新运动勃然兴起。 (3)施政纲领:1898年1月,呈递《 》又叫《上清帝第六书》 3、高潮阶段———百日维新 (1)直接原因:1897年 强占胶州湾,瓜分危机迫在眉睫。 (2)开始标志:1898年6月,光绪帝颁布“ ”诏书,宣布变法。 (3)目的: 三、百日维新的内容: 内容 进步性 局限性 政治 ⑴允许 ⑵改革旧制:①改订律例② ③澄清吏治 有利于 没涉及维新派所提及的 等政治主张。 经济 ⑴中央设立矿务铁路总局、农工商总局,奖励农工商业的发展⑵举办商会、农会等民间团体⑶改革财政,编制国家预算决算⑷改革旧制:取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计。 有利于 没有触动 文教 颁布新法:①普遍设立中小学堂,京师设立大学堂②设立译书局,翻译外国书籍③准许设立报馆、学会④奖励科学著作和发明改革旧制:改革科举制,废八股 有利于 规模数量和政府投入严重不足 军事 颁布新法:①精练陆军,改习洋操②添置船舰,扩建海军团改革旧制:( ) 增强国防力量 加强对人民的统治。 四、戊戌变法的失败原因: 1、根本原因: 表现:(1)方式:采用 的方式。 (2)对封建势力和帝国主义抱有幻想,把希望寄托于没实权的皇帝身上。 (3)改革没有发动广大群众。 2、客观原因: 3、不利的国际环境:19世纪,主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡,他们加紧了对中国的侵略,是不希望中国改革成功的。这就使改革面临着不利的国际环境。 五、评价戊戌变法 (一)进步性: 1、戊戌变法是 。是在中华民族遭遇空前危机 的情况下开始的, 是变法的直接目的,具有爱国性; 2、戊戌变法是一次 运动。政治上要求建立 制度, 经济上要求 ,是符合历史发展趋势的,具有进步性。 3、戊戌变法是近代第一次思想解放运动,在社会上起了 的作用。 (二)局限性:由于 ,缺乏反帝反封建的勇气,只采取改良的办法;对封建反动势力和列强寄予幻想,远离了民众,又害怕民众,只依靠一个没有实权的皇帝来进行变法,因而也就得不到人民群众的支持,最终归于失败。 【合作探究】 1、阅读下列材料: 材料一 中国在甲午战争中的败绩,证明了自强运动有不足之处。中国的知识分子和官员意识到这场运动的局限性,认为必须扩大现代化的纲领,把政治改革也包括进去。自信的思想家康有为和他著名的弟子梁启超,鼓动皇帝遵循彼得大帝和明治天皇的方式,实行维新变法。然而,即使在后 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~