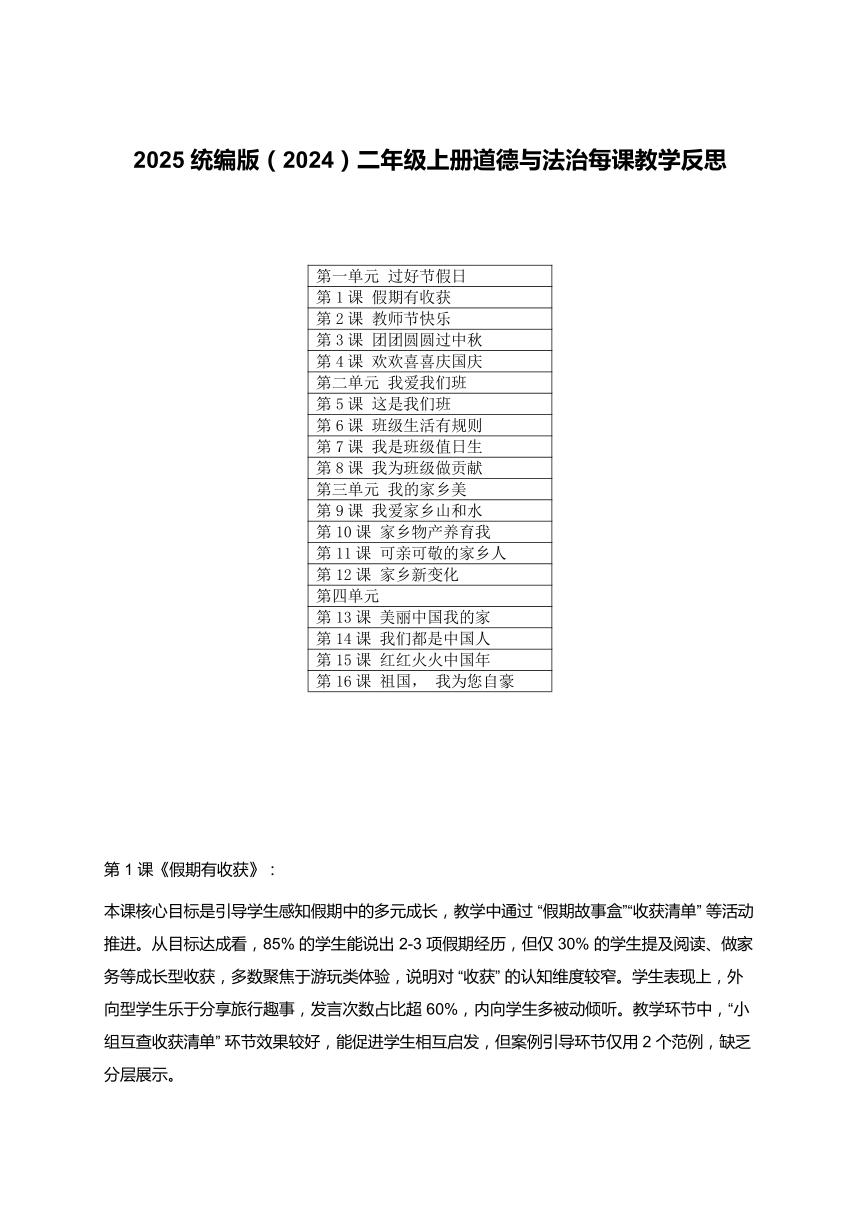

2025统编版(2024)二年级上册道德与法治每课教学反思 第一单元 过好节假日 第1课 假期有收获 第2课 教师节快乐 第3课 团团圆圆过中秋 第4课 欢欢喜喜庆国庆 第二单元 我爱我们班 第5课 这是我们班 第6课 班级生活有规则 第7课 我是班级值日生 第8课 我为班级做贡献 第三单元 我的家乡美 第9课 我爱家乡山和水 第10课 家乡物产养育我 第11课 可亲可敬的家乡人 第12课 家乡新变化 第四单元 第13课 美丽中国我的家 第14课 我们都是中国人 第15课 红红火火中国年 第16课 祖国, 我为您自豪 第 1 课《假期有收获》: 本课核心目标是引导学生感知假期中的多元成长,教学中通过 “假期故事盒”“收获清单” 等活动推进。从目标达成看,85% 的学生能说出 2-3 项假期经历,但仅 30% 的学生提及阅读、做家务等成长型收获,多数聚焦于游玩类体验,说明对 “收获” 的认知维度较窄。学生表现上,外向型学生乐于分享旅行趣事,发言次数占比超 60%,内向学生多被动倾听。教学环节中,“小组互查收获清单” 环节效果较好,能促进学生相互启发,但案例引导环节仅用 2 个范例,缺乏分层展示。 改进方向:增加 “假期收获分类卡”(分学习、实践、情感等类别),提供 10 个不同类型的学生案例供参考;设计 “收获盲盒” 活动,让学生抽取关键词(如 “坚持”“合作”)并关联自身经历,拓宽认知边界;对内向学生采用 “先写后说” 的方式,鼓励其在小组内先展示书面记录,再逐步过渡到全班分享。 第 2 课《教师节快乐》: 以 “理解教师劳动、表达真挚情感” 为目标,通过 “教师工作剪影”“感恩行动设计” 等环节实施。目标达成方面,学生能说出教师的 3-4 项日常工作,但仅 40% 的学生能结合具体事例说明教师的付出,情感共鸣深度不足。学生表现呈现两极分化:70% 的学生积极参与贺卡制作,部分作品能融入个性化细节(如 “记得您帮我讲题到放学”);30% 的学生作品内容空洞,仅简单写 “老师节日快乐”。 改进措施:课前布置 “教师工作观察记录表”,要求学生记录 3 个教师工作的细节场景(如批改作业的时间、处理同学矛盾的方式),课堂上用 “情景还原” 方式重现;增加 “感恩方式 brainstorming” 环节,引导学生思考除贺卡外的行动(如 “主动整理讲台”“认真听讲”);对表达羞涩的学生,提供 “情感表达句式卡”(如 “当您_____时,我觉得_____”),降低表达难度。 第 3 课《团团圆圆过中秋》: 旨在让学生理解中秋 “团圆” 内核,通过 “习俗故事会”“家庭团圆计划” 等活动展开。教学中发现,学生对月饼种类、赏月习俗的知晓率达 90%,但当被问及 “为什么中秋要团圆” 时,60% 的学生回答 “因为家人要一起吃月饼”,对文化内涵理解表层化。小组讨论 “家庭中秋故事” 时,城市学生多聚焦 “外出聚餐”,农村学生提及 “祭祖”“家族团聚”,但缺乏跨群体交流。 优化方案:引入 “中秋团圆对比图”(展示留守儿童与父母视频团圆、独居老人收到社区月饼等场景),用 3 个短视频呈现不同家庭的团圆方式;设计 “团圆任务卡”,让学生为家人设计 1 个中秋小行动(如 “给爷爷奶奶剥月饼”“拍一张全家福”),课后反馈实施情况;增加 “习俗背后的故事” 环节,讲解 “嫦娥奔月” 中蕴含的思念之情,帮助学生理解团圆的情感根源。 第 4 课《欢欢喜喜庆国庆》: 目标是 “知晓国庆意义、建立国家与自我的联系”,通过 “国庆场景拼图”“身边变化分享” 等环节开展。目标达成存在断层:学生能识别国庆的标志性元素(如国旗、阅兵),但 80% 的学生不清楚国庆节的由来;70% 的学生能说出家乡的 3 处新变化,但仅 20% 能将其与 “国家发展” 关联。教学环节中,“国庆知识抢答” 参与度高,但深度讲解不足;“变化分享” 环节因 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~