( 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 封 线 内 不 要 答 题 ) ( 姓名 班级 考号 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 封 线 内 不 要 答 题 ) 第六单元 基层治理与社会保障 一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.西周以来,人口统计多以家、社、族为单位;战国时期的秦国把户口与籍贯相结合,首创了以“户”作为人口统计单位的户籍管理制度,形成了“户—伍—里—乡—县—郡”的地方管理体系。这一变化的影响在于( ) A.分封制度最终退出了历史舞台 B.民间的血缘宗法观念逐渐消失 C.国家加强了对民众的直接控制 D.封建的个体小农家庭开始出现 2.春秋时期,以农村公社共同体为单位来统计和处理全国的土地和农业人口问题;战国后期,以家户为对象的户籍制度开始成为国家对基层管理的主要办法之一。导致这一变化的原因是( ) A.统一进程的加快 B.分封体制的瓦解 C.诸侯王权力加强 D.社会生产的发展 3.秦朝“定什伍口数,别男女大小”“什伍皆有长”,实行“连坐制度”;“使民无得擅徙”,若迁居,应请求地方官吏“更籍”。秦朝这一制度的实行( ) A.革新了地方行政机构 B.加强了基层管理 C.平衡了全国人口布局 D.加剧了社会矛盾 4.在古代中国,姓或氏是身份与权力的象征。春秋时期,统治者才有姓,氏则是统治者颁给有功、有土地或有职官的贵族;战国时期,平民开始有僭越或冒用姓氏的情况。但秦汉以后,平民普遍拥有姓氏。秦汉以后姓氏普及是( ) A.华夷族群的认同 B.登录户籍的需要 C.人口迁徙的频繁 D.统一国家的建立 5.南北朝时期,大量农民依附在豪强地主周围。隋朝建立后,多次通过“大索貌阅”的方式来重新核定户籍,若地方官被发现其治下有户籍不实的问题,即面临着被治罪的风险。重新核定户籍( ) A.增加了政府的赋税收入 B.维护了基层社会治安 C.意在整顿官吏腐败问题 D.消除了地方割据势力 6.在吐鲁番发现的大量唐代户籍资料,格式与内地一致。下面为唐开元四年(716年)西州柳中县高宁乡江义宣一户的户籍残卷摘编。 户主江义宣 年二十二岁 白丁 亲侍 下中户 课户不输 母张 年四十一岁 丁寡 弟义珍 年十五岁 小男 妹寿持 年十五岁 小女 叔母俎渠 年五十七岁 丁寡 笃疾 两目盲 应受田九十一亩 一十三亩八十步已受 七十七亩半四十步未受 对此解读正确的有( ) ①均田制在边疆地区得到推行 ②开元时期依然存在贫困现象 ③开元年间,政府授田严重不足 ④两税法按人丁、资产征收户税 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④ 7.中国自古有“为富不仁”的说法,但宋代商人逐渐成为社会救济的重要力量,越来越多的商人“富而能仁”“富而好仁”。苏辙在奏疏中曾言:“城郭人户虽号兼并,然而缓急之际,郡县所赖。饥馑之岁,将劝之分以助民;盗贼之岁,将借其力以捍敌。”这主要是由于( ) A.社会动荡不安 B.土地兼并严重 C.理学思想影响 D.商品经济繁荣 8.明初十分重视社会基层治理,令基层普遍设立申明亭和旌善亭。每里推选一位年高有德之人负责书写善恶,称老人。老人还负责向里民宣讲法律、圣谕,使民知法畏法,恪守本分。由此可见,明朝( ) A.农村宗法观念根深蒂固 B.通过基层教化提升治理效能 C.农村社会治理成效显著 D.基层治理完全依靠民间自治 9.“劝借之令”是明代治灾的基本国策。遇到灾荒,政府一劝谕富民捐济,二劝倡士民助赈。为激励民众的助赈义行,政府还实施了一系列保障措施:劝民赈灾遵循自愿原则,“官府不许逼抑科扰”;民众若出粟借贷,官府会登记在册,以“候年丰加 ... ...

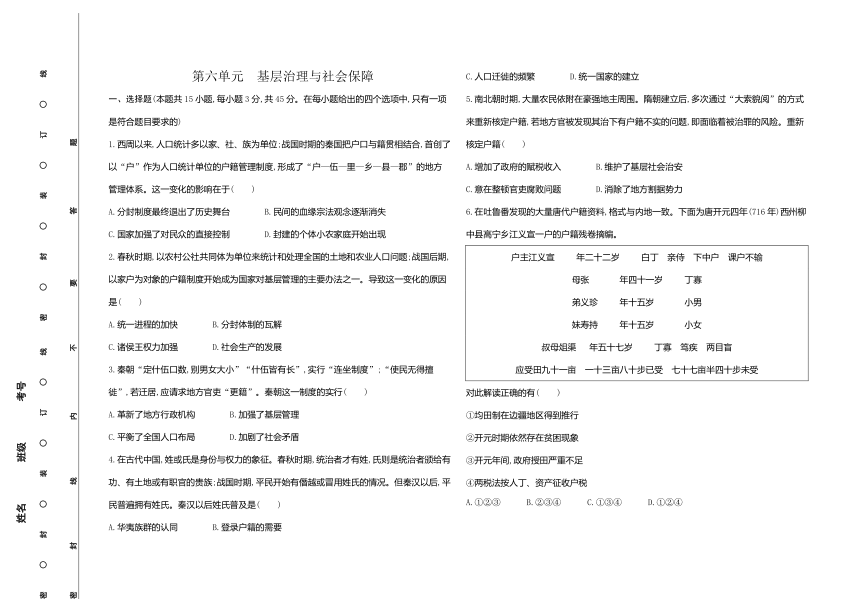

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~