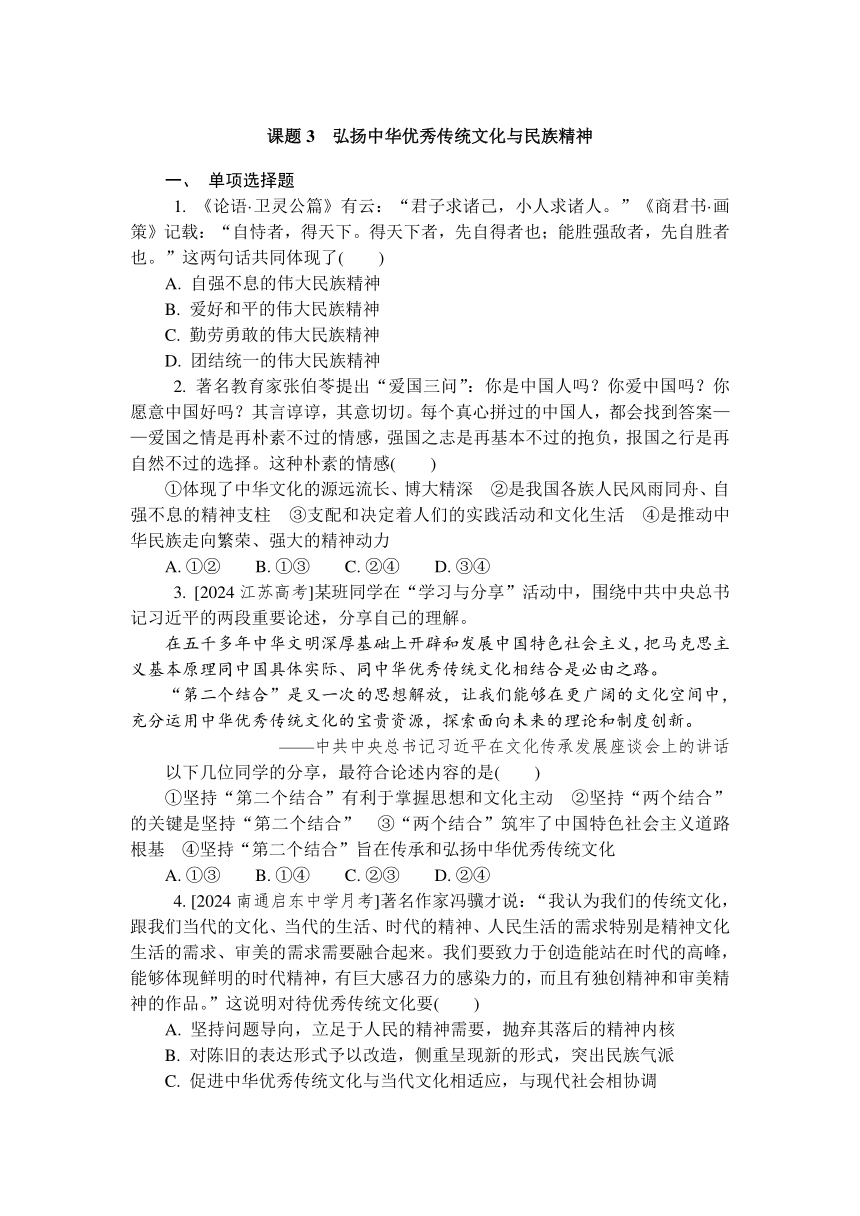

课题3 弘扬中华优秀传统文化与民族精神 一、 单项选择题 1. 《论语·卫灵公篇》有云:“君子求诸己,小人求诸人。”《商君书·画策》记载:“自恃者,得天下。得天下者,先自得者也;能胜强敌者,先自胜者也。”这两句话共同体现了( ) A. 自强不息的伟大民族精神 B. 爱好和平的伟大民族精神 C. 勤劳勇敢的伟大民族精神 D. 团结统一的伟大民族精神 2. 著名教育家张伯苓提出“爱国三问”:你是中国人吗?你爱中国吗?你愿意中国好吗?其言谆谆,其意切切。每个真心拼过的中国人,都会找到答案———爱国之情是再朴素不过的情感,强国之志是再基本不过的抱负,报国之行是再自然不过的选择。这种朴素的情感( ) ①体现了中华文化的源远流长、博大精深 ②是我国各族人民风雨同舟、自强不息的精神支柱 ③支配和决定着人们的实践活动和文化生活 ④是推动中华民族走向繁荣、强大的精神动力 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 3. [2024江苏高考]某班同学在“学习与分享”活动中,围绕中共中央总书记习近平的两段重要论述,分享自己的理解。 在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。 “第二个结合”是又一次的思想解放,让我们能够在更广阔的文化空间中,充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,探索面向未来的理论和制度创新。 ———中共中央总书记习近平在文化传承发展座谈会上的讲话 以下几位同学的分享,最符合论述内容的是( ) ①坚持“第二个结合”有利于掌握思想和文化主动 ②坚持“两个结合”的关键是坚持“第二个结合” ③“两个结合”筑牢了中国特色社会主义道路根基 ④坚持“第二个结合”旨在传承和弘扬中华优秀传统文化 A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④ 4. [2024南通启东中学月考]著名作家冯骥才说:“我认为我们的传统文化,跟我们当代的文化、当代的生活、时代的精神、人民生活的需求特别是精神文化生活的需求、审美的需求需要融合起来。我们要致力于创造能站在时代的高峰,能够体现鲜明的时代精神,有巨大感召力的感染力的,而且有独创精神和审美精神的作品。”这说明对待优秀传统文化要( ) A. 坚持问题导向,立足于人民的精神需要,抛弃其落后的精神内核 B. 对陈旧的表达形式予以改造,侧重呈现新的形式,突出民族气派 C. 促进中华优秀传统文化与当代文化相适应,与现代社会相协调 D. 实现创造性转化,对其内涵进行补充、拓展和完善,推陈出新 5. [2024江苏阶段练习]中国古诗词历来有“入乐歌唱”的传统。早在先秦时期,我国就形成了“诗、乐、舞”三位一体的艺术表现形式。《墨子·公孟》记载:“诵诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百。”回顾近现代中国音乐史,古典诗词造就的现当代经典音乐数不胜数。由此可见( ) A. “诗、乐、舞”具有相同的艺术表达形式 B. “入乐歌唱”的传统实现了创新性发展 C. 融通不同资源才能丰富传统文化的内涵 D. 优秀传统文化是文艺创新的宝贵资源 6. 东汉击鼓说唱俑是国家博物馆馆藏一级文物,头上戴帻,额前有花饰,袒胸露腹,两肩高耸,着裤赤足,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口嬉笑,神态诙谐,动作夸张,传神地再现了正在说唱的俳优形象。国家博物馆推出以击鼓说唱俑为原型的原创舞台剧《盛世欢歌》,以多元表现形式让沉睡千年的击鼓说唱俑在当代舞台上苏醒。由此可知( ) ①击鼓说唱俑生动诠释了东汉人民朝气蓬勃的精神风貌 ②创新优秀传统文化的表达可以丰富文物活化传播的形式 ③击鼓说唱俑赋予了中华优秀传统文化新的内涵 ④击鼓说唱俑集中体现了中华民族的整体风貌和精神特征 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 7. 近年来,随着乡村文化振兴的持续 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~