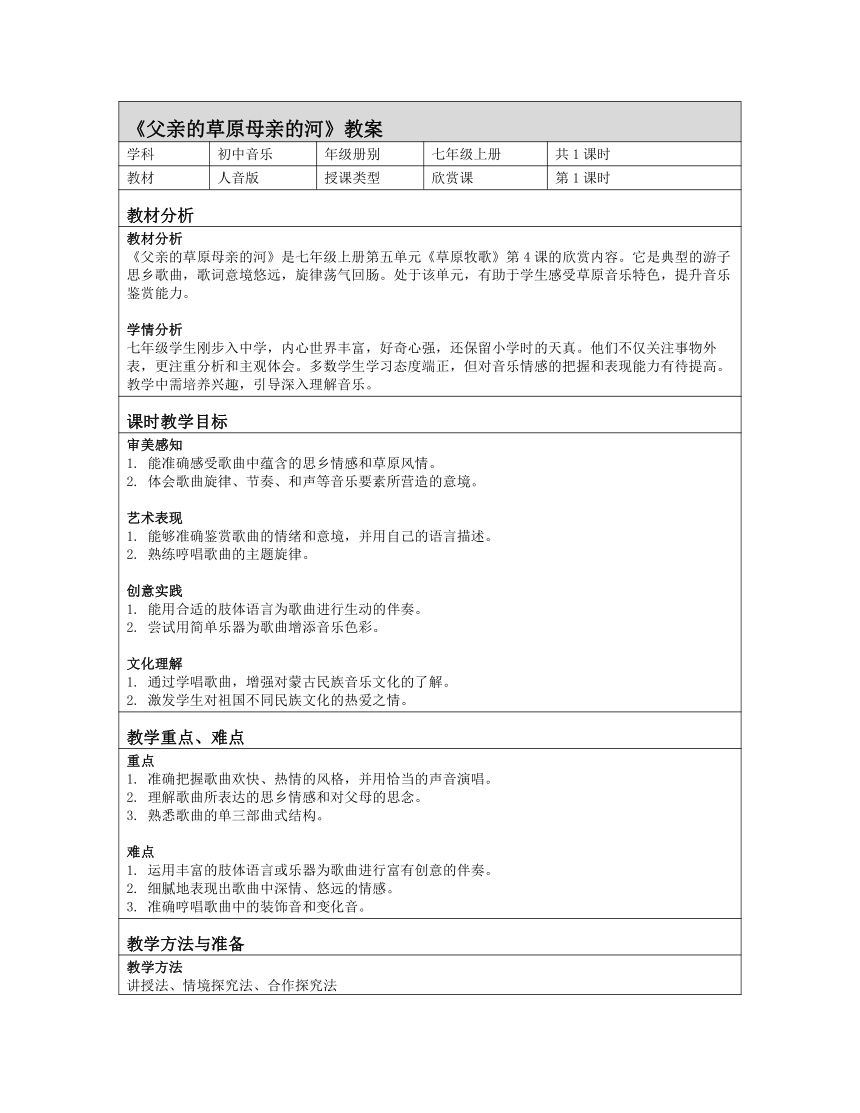

《父亲的草原母亲的河》教案 学科 初中音乐 年级册别 七年级上册 共1课时 教材 人音版 授课类型 欣赏课 第1课时 教材分析 教材分析 《父亲的草原母亲的河》是七年级上册第五单元《草原牧歌》第4课的欣赏内容。它是典型的游子思乡歌曲,歌词意境悠远,旋律荡气回肠。处于该单元,有助于学生感受草原音乐特色,提升音乐鉴赏能力。 学情分析 七年级学生刚步入中学,内心世界丰富,好奇心强,还保留小学时的天真。他们不仅关注事物外表,更注重分析和主观体会。多数学生学习态度端正,但对音乐情感的把握和表现能力有待提高。教学中需培养兴趣,引导深入理解音乐。 课时教学目标 审美感知 1. 能准确感受歌曲中蕴含的思乡情感和草原风情。 2. 体会歌曲旋律、节奏、和声等音乐要素所营造的意境。 艺术表现 1. 能够准确鉴赏歌曲的情绪和意境,并用自己的语言描述。 2. 熟练哼唱歌曲的主题旋律。 创意实践 1. 能用合适的肢体语言为歌曲进行生动的伴奏。 2. 尝试用简单乐器为歌曲增添音乐色彩。 文化理解 1. 通过学唱歌曲,增强对蒙古民族音乐文化的了解。 2. 激发学生对祖国不同民族文化的热爱之情。 教学重点、难点 重点 1. 准确把握歌曲欢快、热情的风格,并用恰当的声音演唱。 2. 理解歌曲所表达的思乡情感和对父母的思念。 3. 熟悉歌曲的单三部曲式结构。 难点 1. 运用丰富的肢体语言或乐器为歌曲进行富有创意的伴奏。 2. 细腻地表现出歌曲中深情、悠远的情感。 3. 准确哼唱歌曲中的装饰音和变化音。 教学方法与准备 教学方法 讲授法、情境探究法、合作探究法 教具准备 多媒体设备、钢琴、简单打击乐器 教学环节 教师活动 学生活动 激情导入 引导思考 (1) 教师微笑着对学生说:“同学们,大家在生活中都有自己热爱的家乡,那家乡有哪些景物让你觉得特别美好,让你流连忘返呢?”鼓励学生积极思考并举手发言。 (2) 当学生回答后,教师认真倾听,给予肯定和回应,比如学生提到家乡的湖泊,教师可以说:“哇,那波光粼粼的湖泊一定很美,它给你留下了很多美好的回忆吧。” (3) 接着教师继续提问:“那你对自己的家乡有什么样特别的感受呢?是亲切、温暖,还是其他的呢?”引导学生更深入地表达对家乡的情感。 (4) 对学生的回答进行总结和点评,强调家乡在每个人心中的重要地位。 (5) 教师充满感情地说:“今天啊,老师要带大家走进一首歌曲,这首歌曲里也饱含着对家乡深深的眷恋,它的名字叫《父亲的草原母亲的河》。”同时在黑板上工整地书写板书《父亲的草原母亲的河》。 (6) 简单介绍一下歌曲的大致背景,让学生对即将欣赏的歌曲有初步的期待。 (7) 用温和的语气鼓励学生带着对家乡的情感去聆听这首歌曲。 (8) 再次强调歌曲中可能蕴含的情感与学生对家乡的情感的共鸣之处。 1. 积极思考教师提出的关于家乡景物的问题。 2. 大胆举手发言,分享自己家乡的美景和对家乡的感受。 3. 认真倾听教师对歌曲的介绍和背景说明。 4. 带着期待的心情准备聆听歌曲。 评价任务 回答积极: 表达清晰: 情感真挚: 设计意图 以学生熟悉的家乡话题为切入点,调动学习兴趣,渲染课堂气氛,激起学生探究歌曲的欲望,自然巧妙地导入新课。 师生互动,感受歌曲 聆听判断 (1) 教师播放歌曲《父亲的草原母亲的河》,并说:“同学们,认真聆听这首歌曲,然后判断一下它的情绪是怎样的,速度是快还是慢呢?” (2) 播放结束后,鼓励学生积极发言,分享自己的感受。 (3) 对学生的回答进行总结和纠正,明确歌曲的情绪是中速稍快、深情地。 (4) 接着提问:“那大家听出来歌曲演唱的是什么内容吗?”引导学生关注歌词。 (5) 再次播放音乐,让学生边听边跟着轻轻律动,感受歌曲的节奏。 (6) 对学生的律动表现进行简单点评,鼓励大家更投入地感受。 (7) 详细讲解歌 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~