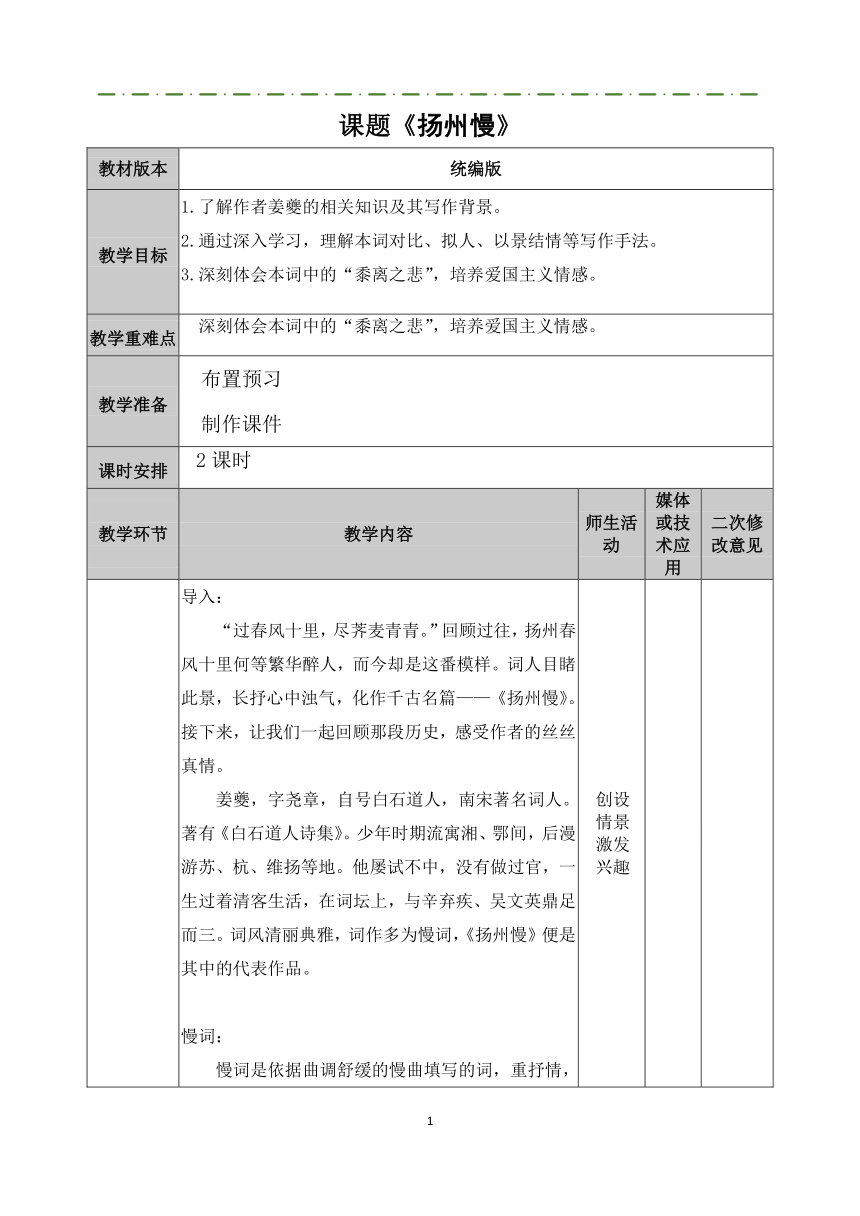

课题《扬州慢》 教材版本 统编版 教学目标 1.了解作者姜夔的相关知识及其写作背景。 2.通过深入学习,理解本词对比、拟人、以景结情等写作手法。 3.深刻体会本词中的“黍离之悲”,培养爱国主义情感。 教学重难点 深刻体会本词中的“黍离之悲”,培养爱国主义情感。 教学准备 布置预习 制作课件 课时安排 2课时 教学环节 教学内容 师生活动 媒体或技术应用 二次修改意见 导入: “过春风十里,尽荠麦青青。”回顾过往,扬州春风十里何等繁华醉人,而今却是这番模样。词人目睹此景,长抒心中浊气,化作千古名篇———《扬州慢》。接下来,让我们一起回顾那段历史,感受作者的丝丝真情。 姜夔,字尧章,自号白石道人,南宋著名词人。著有《白石道人诗集》。少年时期流寓湘、鄂间,后漫游苏、杭、维扬等地。他屡试不中,没有做过官,一生过着清客生活,在词坛上,与辛弃疾、吴文英鼎足而三。词风清丽典雅,词作多为慢词,《扬州慢》便是其中的代表作品。 慢词: 慢词是依据曲调舒缓的慢曲填写的词,重抒情,一般都比较长。但与长调有别,长调单指字数,习惯上58字以内为小令,59—90为中调,91字以上为长调。《扬州慢》共98个字,是一首长调,也是一首慢词。 文本研读: 一 诵读诗歌,整体感知 诵读指导(详见课件) 二 研读诗前小序 1 词前小序交待了哪些内容? (1)词作的时间及眼前所见所闻扬州景色:夜雪初霁,荠麦弥望。四顾萧条,寒水自碧。暮色渐起,戍角悲吟。 (2)作者的情感(予怀怆然) (3)写作的缘由(感慨今昔) (4)其他词人的评价(以为有《黍离》之悲也) 2. “黍离之悲”用典的内涵及作用是什么? 周幽王残暴无道,犬戎攻破镐(hào)京,杀死周幽王。周平王东迁洛邑,是为东周。东周初年,有王朝大夫到镐京去,看到宗庙宫殿均已毁坏,长了庄稼,不胜感慨,因作此诗。 这首诗两千年来不断被传唱着。后人把对国家残破,今不如昔的哀叹称为“黍离之悲”。 研读诗歌,疏通文意 译文: 上片:扬州自古是著名的都会,这里有著名游览胜地竹西亭,初到扬州我解鞍下马稍作停留。昔日繁华热闹的扬州路,如今长满了青青荠麦,一片荒凉。金兵侵略长江流域地区,洗劫扬州后,只留下残存的古树和废毁的池台,都不愿再谈论那残酷的战争。临近黄昏,凄清的号角声响起,回荡在这座凄凉残破的空城。 下片:杜牧俊逸清赏,料想他现在再来的话也会感到震惊。即使“豆蔻”词语精工,青楼美梦的诗意很好,也难抒写此刻深沉悲怆感情。二十四桥依然还在,桥下江水水波荡漾,月色凄冷,四周寂静无声。想那桥边红色的芍药花年年花叶繁荣,可它们是为谁生长为谁开放呢? 三 赏析诗歌内容 1.词人眼前的扬州城是怎样的呢?上阕中哪一个词最能概括扬州城现在的特点? 昔日繁华热闹,今朝破败荒凉。昔盛今衰的感伤。 逐句找出诗中所用典故,并体会其作用。 “淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。”找出使用的典故?作用? 典故:谁知竹西路,歌吹是扬州。———杜牧《题扬州禅智寺》 作用: 词一开始就点出扬州是淮左的著名的都城,而竹西亭又是环境清幽、景色迷人的名胜,这一切吸引着词人在开始的旅程中下马驻足停留。 “过春风十里,尽荞麦青青。”找出典故?作用? 典故:春风十里扬州路,卷起珠帘总不如。———杜牧《赠别》 作用:从杜牧《赠别》中“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如”诗句化出,杜牧诗句极言扬州之美,所以词人化用来作了一个对比:听说扬州繁华富丽、但一路之上,触目之处,却尽是青青的野生荞麦,一片荒凉景象。“荠麦青青”,衬托出昔日的亭台楼阁已荡然无存,这里的居民也已在战乱中死亡或逃散,无比萧条。 “纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。” 这里的“豆蔻词工,青楼梦好”,是指杜牧的才华。纵然有写“豆蔻 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~