(

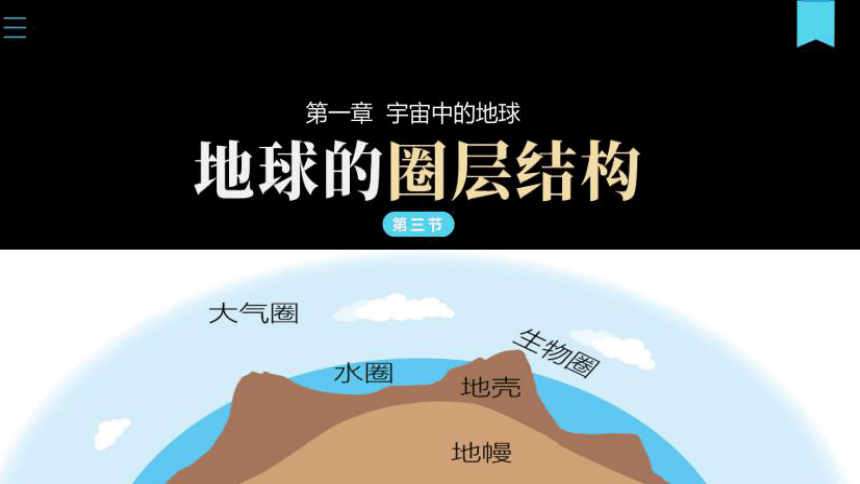

课件网) 地震和地震波 地球的内部圈层 地球的外部圈层 《地心游记》地球内部揭秘 在凡尔纳的科幻小说《地心游记》中,主人公可以在地下旅行,甚至穿过地心。但就当前的科技水平来说,人类还无法实现“地心漫游” 那么人类通过什么方式认识地球内部的结构呢? 1 地震和地震波 1、地震 地震:地壳快速释放能量过程中造成的地面震动。 大小:震级 地震释放的能量越大,震级 越高。 破坏程度:烈度 地震对地表和建筑物等破坏 程度的程度 1、什么是地震?地震的大小和破坏程度分别怎么表示? 震源 震源深度 震中 等震线 震中距 地震波 活动一:今天你们来当小老师! 请同学们自主学习关于地震的内容,并作为小老师为其他同学讲解: 震源深度: 震源: 震中: 震中距: 等震线: 名词解释: 地震波: 火山地震带分布 环太平洋 火山地震带 地中海—喜马拉雅火山地震带 2、地震波的特点 震源 震源 类型 速度 通过介质性质 使得物体震动 纵波p 横波S 联系初中物理学的知识: 地震波是一种波。 波在同种介质中的传播速度是稳定的。 波速都随传播介质的改变而发生变化 较快 较慢 固体、液体、气体 固体 上下颠簸 前后,左右摇晃 2 地球的内部圈层 横波 纵波 0 3 6 9 12 15 速度/km S-1 1000 2000 3000 4000 5000 6000 6371 地震波传播速度和距离地表深度关系图 【课堂探究】假设地球内部物质均一,地震波的传播速度会怎么样? 不变 3、地球的内部圈层名称及划分界面 3、地球的内部圈层名称及划分界面 【课堂探究】 1、地震波的传播速度在什么位置出现突然急剧的变化?怎样变化? 2、地震波波速的突然变化说明了什么问题? 33km,横波和纵波明显加快 在这个深度界面的两侧,波的传播介质发生了变化(物质性质不连续) 这种波速突然变化的面叫做不连续面。 2900km,纵波突然下降,横波完全消失 【课堂探究】 3、根据地震波在地球内部传播速度上的差异,地球内部划分为几个圈层, 是否可以进一步划分? 3、地球的内部圈层名称及划分界面 地壳 地幔 地核 内核 外核 古登堡面 莫霍面 地壳 地幔 地核 怎么好像鸡蛋呢? 3、地球的内部圈层名称及划分界面 莫霍面 古登堡面 陆地 地壳 海洋 平均厚度为17千米。大陆地壳比较厚,平均为39-41千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达70千米;大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。 地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。 3.1 地壳 莫霍面 古登堡面 下地幔 地壳 上地幔 地幔分为上地幔和下地幔,具有固态特征,主要由含铁、镁和硅酸盐类矿物组成。 地壳和上地幔顶部(软流层以上)是由岩石组成的,合称岩石圈。 3.2 地幔 软流层 上地幔上部存在一个软流层,一般认为这里是岩浆的主要发源地。 岩石圈 莫霍面 古登堡面 内核 地壳 外核 地核分为外核和内核,一般认识内核呈固态。外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态,它们相对于地壳的“流动”,可能是地球磁场产生的主要原因。 3.3 地核 岩石圈 地球的内部圈层 地震波 横波 纵波 “1波 2面 3层” 组成 地壳 地幔 地核 古登堡面 莫霍面 二、地球的内部圈层 岩石圈 画一画: 地球内部圈层构造 莫霍面、古登堡面标出、地壳、地幔、地核、软流层、岩石圈 3 地球的外部圈层 大气圈:范围和大气的密度的变化? 生物圈:涉及的范围? 水圈:特点和水体的分类? 二、地球的外部圈层 随着高度的增加,大气的随着高度的增加,大气的密度迅速减少。在2000-3000千米高空,与星际空间的情况很相近,一般把这个高度做为大气层上界。密度迅速减少。在2000-3000千米高空,与星际空间的情况很相近,一般把这个高度做为大气层上界。 大气圈:范围和大气的密度的变化? 在2 ... ...