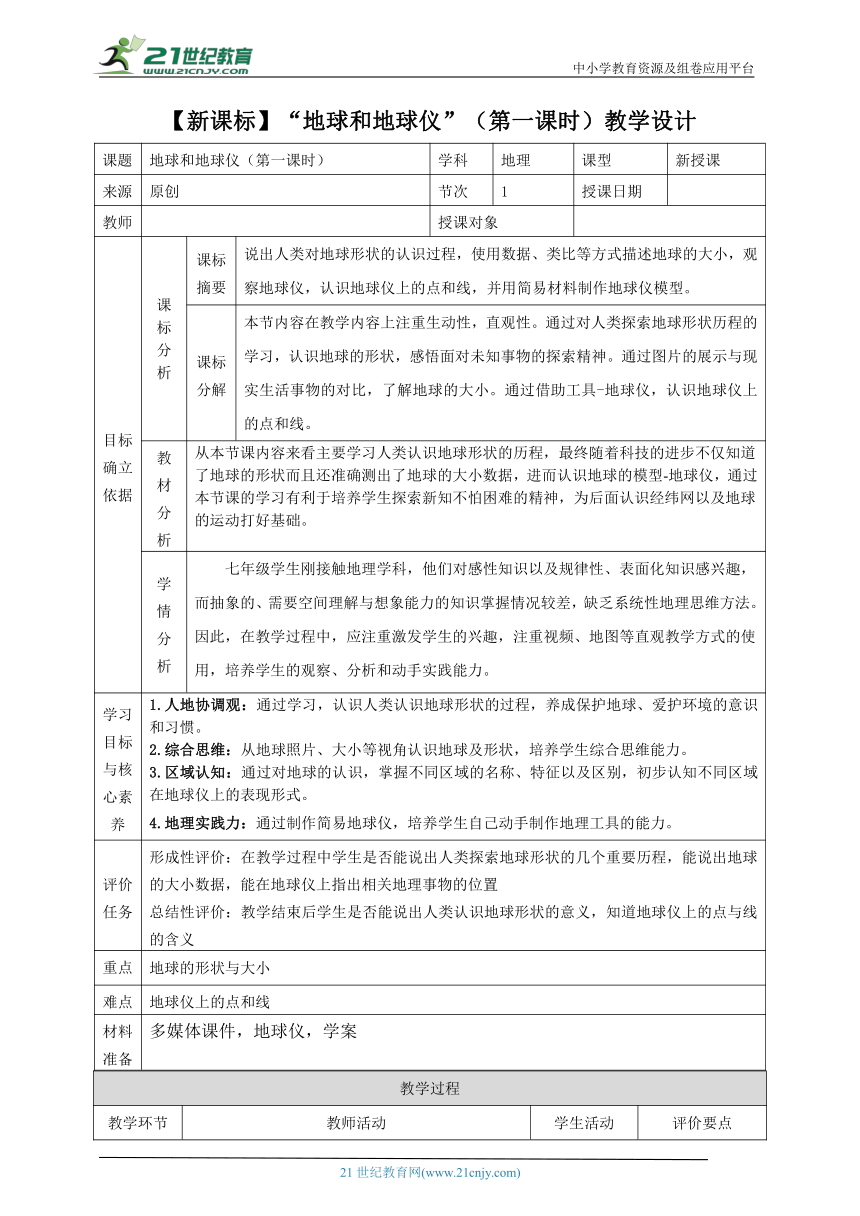

中小学教育资源及组卷应用平台 【新课标】“地球和地球仪”(第一课时)教学设计 课题 地球和地球仪(第一课时) 学科 地理 课型 新授课 来源 原创 节次 1 授课日期 教师 授课对象 目标确立依据 课标分析 课标摘要 说出人类对地球形状的认识过程,使用数据、类比等方式描述地球的大小,观察地球仪,认识地球仪上的点和线,并用简易材料制作地球仪模型。 课标分解 本节内容在教学内容上注重生动性,直观性。通过对人类探索地球形状历程的学习,认识地球的形状,感悟面对未知事物的探索精神。通过图片的展示与现实生活事物的对比,了解地球的大小。通过借助工具-地球仪,认识地球仪上的点和线。 教材分析 从本节课内容来看主要学习人类认识地球形状的历程,最终随着科技的进步不仅知道了地球的形状而且还准确测出了地球的大小数据,进而认识地球的模型-地球仪,通过本节课的学习有利于培养学生探索新知不怕困难的精神,为后面认识经纬网以及地球的运动打好基础。 学情分析 七年级学生刚接触地理学科,他们对感性知识以及规律性、表面化知识感兴趣,而抽象的、需要空间理解与想象能力的知识掌握情况较差,缺乏系统性地理思维方法。因此,在教学过程中,应注重激发学生的兴趣,注重视频、地图等直观教学方式的使用,培养学生的观察、分析和动手实践能力。 学习目标与核心素养 1.人地协调观:通过学习,认识人类认识地球形状的过程,养成保护地球、爱护环境的意识和习惯。2.综合思维:从地球照片、大小等视角认识地球及形状,培养学生综合思维能力。3.区域认知:通过对地球的认识,掌握不同区域的名称、特征以及区别,初步认知不同区域在地球仪上的表现形式。4.地理实践力:通过制作简易地球仪,培养学生自己动手制作地理工具的能力。 评价任务 形成性评价:在教学过程中学生是否能说出人类探索地球形状的几个重要历程,能说出地球的大小数据,能在地球仪上指出相关地理事物的位置总结性评价:教学结束后学生是否能说出人类认识地球形状的意义,知道地球仪上的点与线的含义 重点 地球的形状与大小 难点 地球仪上的点和线 材料准备 多媒体课件,地球仪,学案 教学过程 教学环节 教师活动 学生活动 评价要点 导入新课 【阅读导入】 阅读课本探索内容“ 1. 准备一张桌子、 一把伞和一张图片。2. 两名同学在桌子旁站立。其中一名同学原地蹲下,负责观察,眼睛保持与 桌面同高,另一名同学将图片立在桌面上缓慢后移(如图A-a)。3. 用撑开的伞代替桌面再做一次上述实验,负责观察的同学的眼睛要保持与 伞顶同高(如图A-b)。4. 请负责观察的同学说出两次看到的情况是否相同,描述随着图片的移动分 别看到了什么现象,并分析产生两种现象的原因。根据上面的实验,结合在海边眺望驶近的帆船时,总是先看到桅顶、再看到船身这一事实,你能推测出什么 ”在日常生活中我们发现了远处驶来的船总是先看到桅杆再看到船身,而通过这个小实验我们知道了只有在曲面上才会出现这样的情况,而地球的形状也不是像我们肉眼所看到的是平的,而古代的人们探索地球的历程又是如何呢? 阅读课本材料“探索”,同桌之间通过在桌面和伞面上模拟物体在不同的位置的视野情况,说出实验结果 设计意图:让学生亲身参与到实验中,在实践中获得知识,提高同学学习的积极性,培养学生的动手能力和合作精神。 讲授新课 任务一:“一,地球的形状和大小”人类对地球形状的认识过程古人受山岳、海洋的阻隔,活动范围狭小。他们想象大地是平的,天空像一个盖子。中国古代的这种说法被称为盖天说--古希腊的亚里士多德根据月食时看到的地球影子是圆形的这一现象,给出了“地球是圆形 ”的科学依据--1519-1522年,葡萄牙航海家麦哲伦率船队首次完成环球航行,用事实证明了地球是 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~