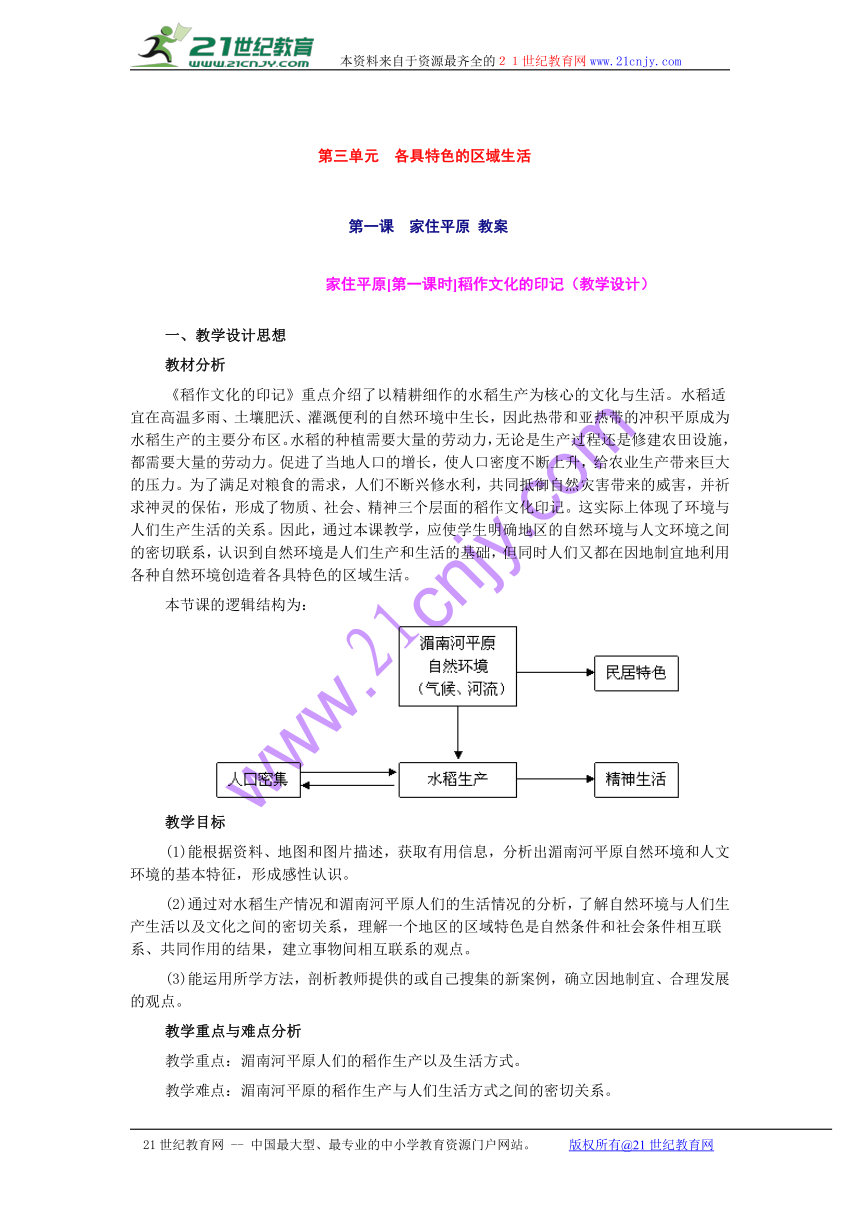

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com 第三单元 各具特色的区域生活 第一课 家住平原 教案 家住平原[第一课时]稻作文化的印记(教学设计) 一、教学设计思想 教材分析 《稻作文化的印记》重点介绍了以精耕细作的 出卷网水稻生产为核心的文化与生活。水稻适宜在高温多雨、土壤肥沃、灌溉便利的自然环境中生长,因此热带和亚热带的冲积平原成为水稻生产的主要分布区。水稻的种植需要大量的劳动力,无论是生产过程还是修建农田设施,都需要大量的劳动力。促进了当地人口的增长,使人口密度不断上升,给农业生产带来巨大的压力。为了满足对粮食的需求,人们不断兴修水利,共同抵御自然灾害带来的威害,并祈求神灵的保佑,形成了物质、社会、精神三个层面的稻作文化印记。这实际上体现了环境与人们生产生活的关系。因此,通过本课教学,应使学生明确地区的自然环境与人文环境之间的密切联系,认识到自然环境是人们生产和生活的基础,但同时人们又都在因地制宜地利用各种自然环境创造着各具特色的区域生活。 本节课的逻辑结构为: 教学目标 (1)能根据资料、地图和图片描述,获取有用信息,分析出湄南河平原自然环境和人文环境的基本特征,形成感性认识。 (2)通过对水稻生产情况和湄南河平原人们的 出卷网生活情况的分析,了解自然环境与人们生产生活以及文化之间的密切关系,理解一个地区的区域特色是自然条件和社会条件相互联系、共同作用的结果,建立事物间相互联系的观点。 (3)能运用所学方法,剖析教师提供的或自己搜集的新案例,确立因地制宜、合理发展的观点。 教学重点与难点分析 教学重点:湄南河平原人们的稻作生产以及生活方式。 教学难点:湄南河平原的稻作生产与人们生活方式之间的密切关系。 关键之处:从自然与人文关系的角度分析平原地区的生活特色。 教学方法 为更好地完成教学任务,课前应对学生的状况有所了解。 考虑到有些地区的学生对水稻的生产及所需条件 出卷网可能不是十分清楚,为此可运用现代教育手段进行教学,从而更好地把一个真实、全面、生动、具体的事例清晰地展现在学生的眼前,来弥补课堂教学与社会实际生活联系不够的缺陷,同时也有利于突出重点、突破难点。在教学方法的选用上,用自然导人法来联系实际,激发学生的兴趣,同时把讲述法、问答法、谈论法等结合起来,交替使用,以取得较好的教学效果。此外,还可穿插模拟游戏的方法。 教学准备 教师准备:西双版纳竹楼、黄 出卷网土高原的窑洞、东北的木屋、北京的四合院、蒙古包、江南的瓦房等民居图片、湄南河平原的位置图、有关农民播种、育秧、插秧、田间管理、收割 所付出劳动的录像片段;“粮食丰收”的录像片段;“湄南河风光”片段;泰国“春耕礼”的录像片段。 学生准备:课前去了解水稻生产的过程和条件;了解湄南河平原的自然环境。 三、整体构架 教学活动程序 设计意图 创设 情景 通过播放我国几幅民居图片,让学生分析不同的自然环境下形成的不同的民居特色。 采用喜闻乐见的形式,再现社会情景,巧妙地将社会需要转化为学生学习需要,调动其学习热情,使其积极参与。 师生 共同 探究学习 新知 1.提出设问:我国水稻的主要生产区集中在哪里呢?全世界水稻的主要生产区集中在哪里呢?水稻生产需要有什么样的良好条件? 把学生带人沉思,产生求知欲望。 2.湄南河平原拥有水稻生产的哪些良好条件? 放手自学,让学生自主探索,从而获得新知。 3.教师自制表格:稻作生产与人们生活的联系。让学生通过分析,并填表,把握其对应的联系。 巧用手段,直攻难点,使学生掌握技能,发挥学生主动学习的作用。 4.“农民在田野里劳动”录像及观看课本《水稻生产》图。 说明人口分布与人力劳作的关系。学生演示插秧,培养 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~