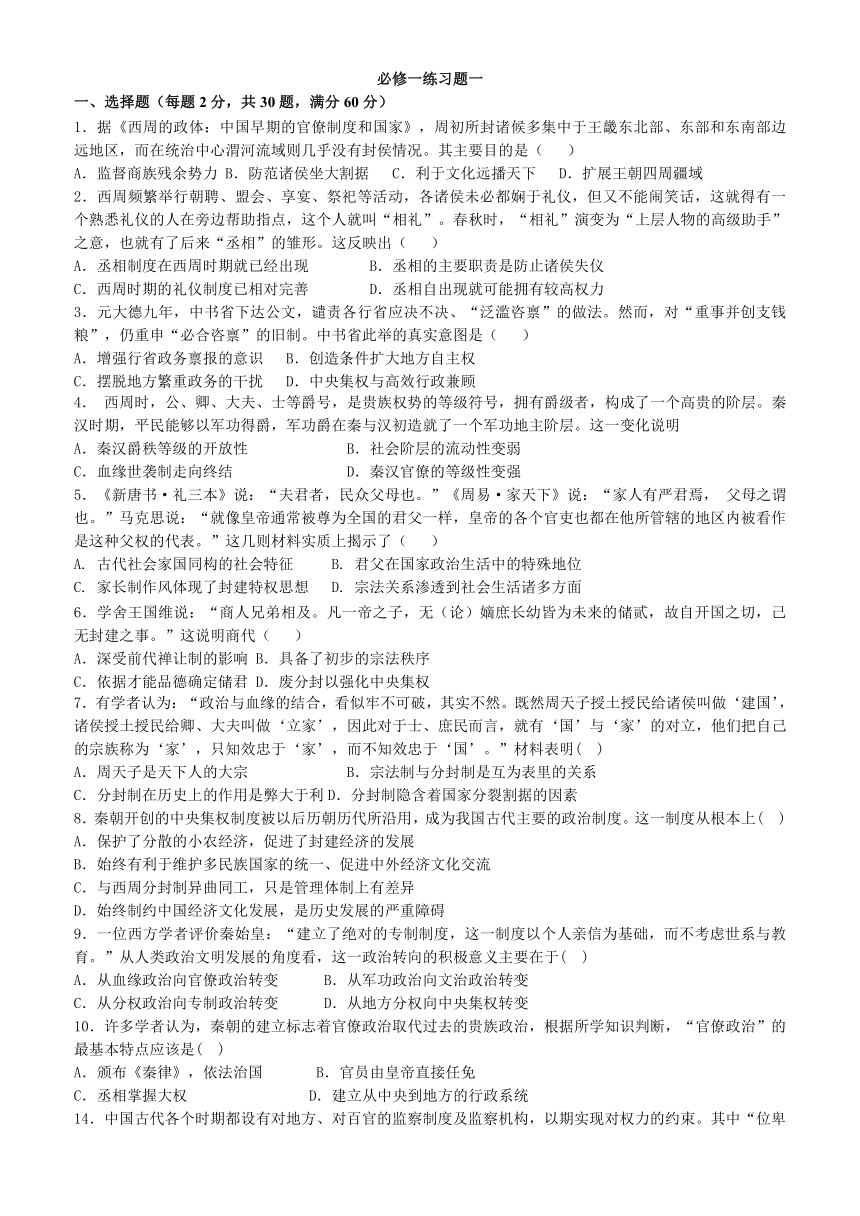

必修一练习题一 选择题(每题2分,共30题,满分60分) 1.据《西周的政体:中国早期的官僚制度和国家》,周初所封诸候多集中于王畿东北部、东部和东南部边远地区,而在统治中心渭河流域则几乎没有封侯情况。其主要目的是( ) A.监督商族残余势力 B.防范诸侯坐大割据 C.利于文化远播天下 D.扩展王朝四周疆域 2.西周频繁举行朝聘、盟会、享宴、祭祀等活动,各诸侯未必都娴于礼仪,但又不能闹笑话,这就得有一个熟悉礼仪的人在旁边帮助指点,这个人就叫“相礼”。春秋时,“相礼”演变为“上层人物的高级助手”之意,也就有了后来“丞相”的雏形。这反映出( ) A.丞相制度在西周时期就已经出现 B.丞相的主要职责是防止诸侯失仪 C.西周时期的礼仪制度已相对完善 D.丞相自出现就可能拥有较高权力 3.元大德九年,中书省下达公文,谴责各行省应决不决、“泛滥咨禀”的做法。然而,对“重事并创支钱粮”,仍重申“必合咨禀”的旧制。中书省此举的真实意图是( ) A.增强行省政务禀报的意识 B.创造条件扩大地方自主权 C.摆脱地方繁重政务的干扰 D.中央集权与高效行政兼顾 4. 西周时,公、卿、大夫、士等爵号,是贵族权势的等级符号,拥有爵级者,构成了一个高贵的阶层。秦汉时期,平民能够以军功得爵,军功爵在秦与汉初造就了一个军功地主阶层。这一变化说明 A.秦汉爵秩等级的开放性 B.社会阶层的流动性变弱 C.血缘世袭制走向终结 D.秦汉官僚的等级性变强 5.《新唐书·礼三本》说:“夫君者,民众父母也。”《周易·家天下》说:“家人有严君焉, 父母之谓也。”马克思说:“就像皇帝通常被尊为全国的君父一样,皇帝的各个官吏也都在他所管辖的地区内被看作是这种父权的代表。”这几则材料实质上揭示了( ) A. 古代社会家国同构的社会特征 B. 君父在国家政治生活中的特殊地位 C. 家长制作风体现了封建特权思想 D. 宗法关系渗透到社会生活诸多方面 6.学舍王国维说:“商人兄弟相及。凡一帝之子,无(论)嫡庶长幼皆为未来的储贰,故自开国之切,己无封建之事。”这说明商代( ) A.深受前代禅让制的影响 B.具备了初步的宗法秩序 C.依据才能品德确定储君 D.废分封以强化中央集权 7.有学者认为:“政治与血缘的结合,看似牢不可破,其实不然。既然周天子授土授民给诸侯叫做‘建国’,诸侯授土授民给卿、大夫叫做‘立家’,因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。”材料表明( ) A.周天子是天下人的大宗 B.宗法制与分封制是互为表里的关系 C.分封制在历史上的作用是弊大于利D.分封制隐含着国家分裂割据的因素 8.秦朝开创的中央集权制度被以后历朝历代所沿用,成为我国古代主要的政治制度。这一制度从根本上( ) A.保护了分散的小农经济,促进了封建经济的发展 B.始终有利于维护多民族国家的统一、促进中外经济文化交流 C.与西周分封制异曲同工,只是管理体制上有差异 D.始终制约中国经济文化发展,是历史发展的严重障碍 9.一位西方学者评价秦始皇:“建立了绝对的专制制度,这一制度以个人亲信为基础,而不考虑世系与教育。”从人类政治文明发展的角度看,这一政治转向的积极意义主要在于( ) A.从血缘政治向官僚政治转变 B.从军功政治向文治政治转变 C.从分权政治向专制政治转变 D.从地方分权向中央集权转变 10.许多学者认为,秦朝的建立标志着官僚政治取代过去的贵族政治,根据所学知识判断,“官僚政治”的最基本特点应该是( ) A.颁布《秦律》,依法治国 B.官员由皇帝直接任免 C.丞相掌握大权 D.建立从中央到地方的行政系统 14.中国古代各个时期都设有对地方、对百官的监察制度及监察机构,以期实现对权力 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~