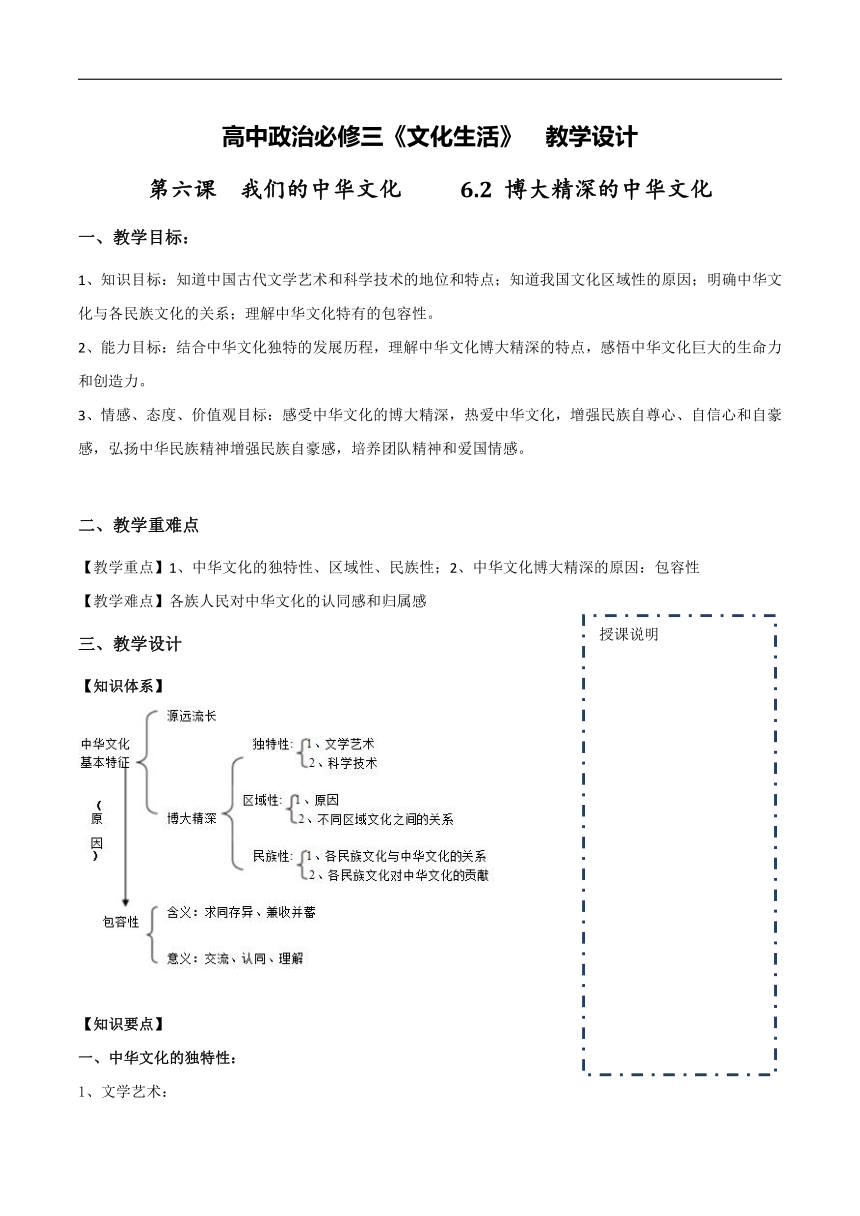

高中政治必修三《文化生活》 教学设计 第六课 我们的中华文化 6.2 博大精深的中华文化 一、教学目标: 1、知识目标:知道中国古代文学艺术和科学技术的地位和特点;知道我国文化区域性的原因;明确中华文化与各民族文化的关系;理解中华文化特有的包容性。 2、能力目标:结合中华文化独特的发展历程,理解中华文化博大精深的特点,感悟中华文化巨大的生命力和创造力。 3、情感、态度、价值观目标:感受中华文化的博大精深,热爱中华文化,增强民族自尊心、自信心和自豪感,弘扬中华民族精神增强民族自豪感,培养团队精神和爱国情感。 二、教学重难点 【教学重点】1、中华文化的独特性、区域性、民族性;2、中华文化博大精深的原因:包容性 【教学难点】各族人民对中华文化的认同感和归属感 三、教学设计 【知识体系】 【知识要点】 一、中华文化的独特性: 1、文学艺术: 作用:反映人们的精神生活、展示人们的精神世界有独特作用。? 特点:悠久历史、丰富内涵、独特风格。?地位:在世界文学艺术中占有重要位置。 2、科学技术: 地位:是一个民族文明程度的重要标志之一。在古代,我国科技长期处于世界的前列。 特点:实用性和整体性 意义:是中国人民勤劳、智慧和艰苦奋斗的结晶,是中华民族生命力、创造力的生动体现。 二、中华文化的区域性 1、原因:受经济、历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域性。 2、不同地区文化之间的关系:长期相互交流、借鉴、吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。 三、中华文化的民族性 各民族文化与中华文化的关系:各民族文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。各民族文化相互交流、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。各族人民对中华文化拥有强烈的认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。 四、中华文化博大精深的原因:包容性 1、含义:求同存异,兼收并蓄 2、意义:有利于与其他民族文化和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同和对其他民族文化的理解。 四、本课使用的资源 1、外国人眼中的中国: 法国思想家伏尔泰盛赞中国文化,尤其崇拜孔子,他大声疾呼,欧洲人对中国“应该赞美,应该惭愧,尤其应该效仿”。1988年1月,世界各地75位诺贝尔得奖者在巴黎集会通过的《巴黎宣言》开宗明义地呼吁:如果人类要在21世纪生存下去,就必须回到2500年前,去吸收孔子思想。据说日本企业成功靠的是《论语》加算盘。新加坡的繁荣得益于重视儒学教育,那里的中小学普遍设有儒学课,讲授“四书、五经”。 问:从外国人的眼中可以看出我们的文学艺术在世界文学宝库中占有什么位置呢?中华文学艺术有何魅力让外国为之倾倒呢? 2、李约瑟难题: 英国学者李约瑟(Joseph Needham,1900-1995)在其编著的15卷《中国科学技术史》中正式提出此问题,其主题是:“尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生?”1976年,美国经济学家肯尼思·博尔丁称之为李约瑟难题。 很多人把李约瑟难题进一步推广,出现“中国近代科学为什么落后”、“中国为什么在近代落后了”等问题。对此问题的争论一直非常热烈。中国著名科学泰斗钱学森曾提出著名的“钱学森之问”,与李约瑟难题同是对中国科学技术的关怀。 为何近现代科技与工业文明没有诞生在当时世界科技与经济最发达繁荣的中国。欧洲经历了一千年宗教的黑暗时期,希腊、罗马的古代典籍也被欧洲中世纪的焚书毁灭,欧洲从阿拉伯帝国保存的希腊、罗马古籍复兴了希腊、罗马文化的同时消化吸收了中华文明的科技与产业、体制与文艺等成就,从而诞生了近现代科技与工业文明———全球化地球文明。 从马可·波罗游记到哥伦布发现新大陆,欧洲掀起了文艺复兴与研究东方 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~