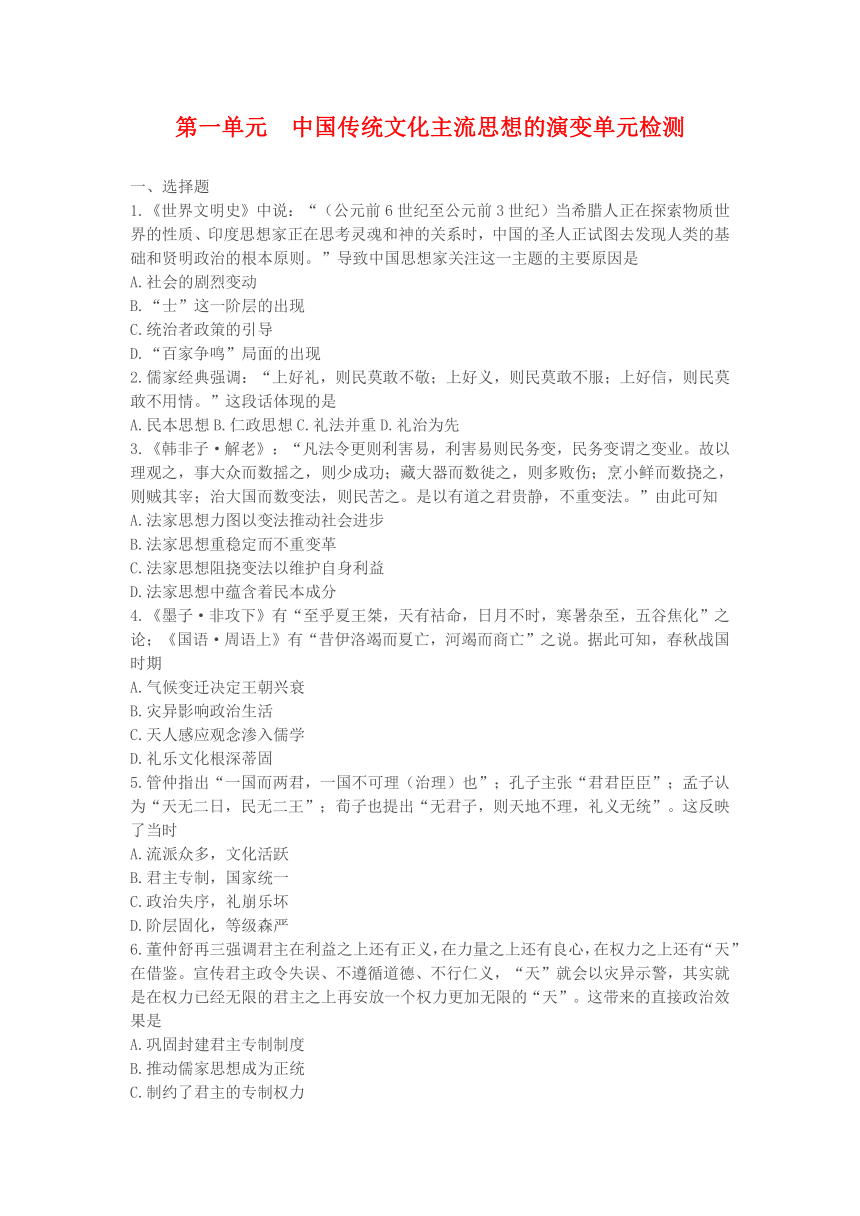

第一单元 中国传统文化主流思想的演变单元检测 一、选择题 1.《世界文明史》中说:“(公元前6世纪至公元前3世纪)当希腊人正在探索物质世界的性质、印度思想家正在思考灵魂和神的关系时,中国的圣人正试图去发现人类的基础和贤明政治的根本原则。”导致中国思想家关注这一主题的主要原因是 A.社会的剧烈变动 B.“士”这一阶层的出现 C.统治者政策的引导 D.“百家争鸣”局面的出现 2.儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是 A.民本思想B.仁政思想C.礼法并重D.礼治为先 3.《韩非子·解老》:“凡法令更则利害易,利害易则民务变,民务变谓之变业。故以理观之,事大众而数摇之,则少成功;藏大器而数徙之,则多败伤;烹小鲜而数挠之,则贼其宰;治大国而数变法,则民苦之。是以有道之君贵静,不重变法。”由此可知 A.法家思想力图以变法推动社会进步 B.法家思想重稳定而不重变革 C.法家思想阻挠变法以维护自身利益 D.法家思想中蕴含着民本成分 4.《墨子·非攻下》有“至乎夏王桀,天有祜命,日月不时,寒暑杂至,五谷焦化”之论;《国语·周语上》有“昔伊洛竭而夏亡,河竭而商亡”之说。据此可知,春秋战国时期 A.气候变迁决定王朝兴衰 B.灾异影响政治生活 C.天人感应观念渗入儒学 D.礼乐文化根深蒂固 5.管仲指出“一国而两君,一国不可理(治理)也”;孔子主张“君君臣臣”;孟子认为“天无二日,民无二王”;荀子也提出“无君子,则天地不理,礼义无统”。这反映了当时 A.流派众多,文化活跃 B.君主专制,国家统一 C.政治失序,礼崩乐坏 D.阶层固化,等级森严 6.董仲舒再三强调君主在利益之上还有正义,在力量之上还有良心,在权力之上还有“天”在借鉴。宣传君主政令失误、不遵循道德、不行仁义,“天”就会以灾异示警,其实就是在权力已经无限的君主之上再安放一个权力更加无限的“天”。这带来的直接政治效果是 A.巩固封建君主专制制度 B.推动儒家思想成为正统 C.制约了君主的专制权力 D.形成“天人感应”的政治观 7.汉武帝时将《诗》《书》《礼》《易》《春秋》这五部书称为“五经”。汉末以来,长期变乱,儒家典籍散佚,文理乖错,且师说多门,章句杂。唐建立后,太宗下令召集当时一些著名的儒士共同撰修《五经正义》。唐太宗的做法旨在 A.确立儒学的正统地位 B.改变思想混乱的局面 C.适应“三教合一”的需要 D.提升社会文化水平 8.汉元帝曾下诏说:“盖闻贤圣在位,阴阳和,风雨时,日月光,星辰静,黎庶康宁……今朕恭承天地,托于公侯之上,明不能烛,德不能绥,灾异并臻,连年不息……天惟降灾,震惊朕师。治有大亏,咎至于斯。”这一史实表明汉元帝 A.促进了儒家思想的发展 B.缺乏应对灾害的手段 C.接受了“天人感应”学说 D.完善了中央集权制度 9.汉朝推行“以孝治天下”,对不赡养老人者,要在闹市执行死刑,并将犯人尸体展示在街头。对父母、祖父母等长辈不敬孝者也会被判重罪。子女杀戮父母、祖父母者,即使未遂,均判弃市(暴尸街头),殴伤长辈者同样也处弃市。这表明 A.孝道成为社会共识 B.经济发展促进道德提高 C.儒家伦理得到强化 D.专制皇权不断得到加强 10.理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,从而强化了中华民族注重气节和德操、注重社会责任与历史使命的文化性格。下列主张最能够体现这一理念的是 A.为天地立心,为生民立命 B.兼相爱,交相利 C.屈民而伸君,屈君而伸天 D.己所不欲,勿施于人 11.宋人杨简任富阳主簿,断了一场卖扇子的官司。事办完后问陆九渊:“何为本心?”陆说:“适闻断扇讼,是者知其为是,非者知其为非,此即本心。”杨说:“止如斯耶?”陆大声说:“更何有也!”杨顿悟。由此可以推知陆九渊认为 A.实 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~