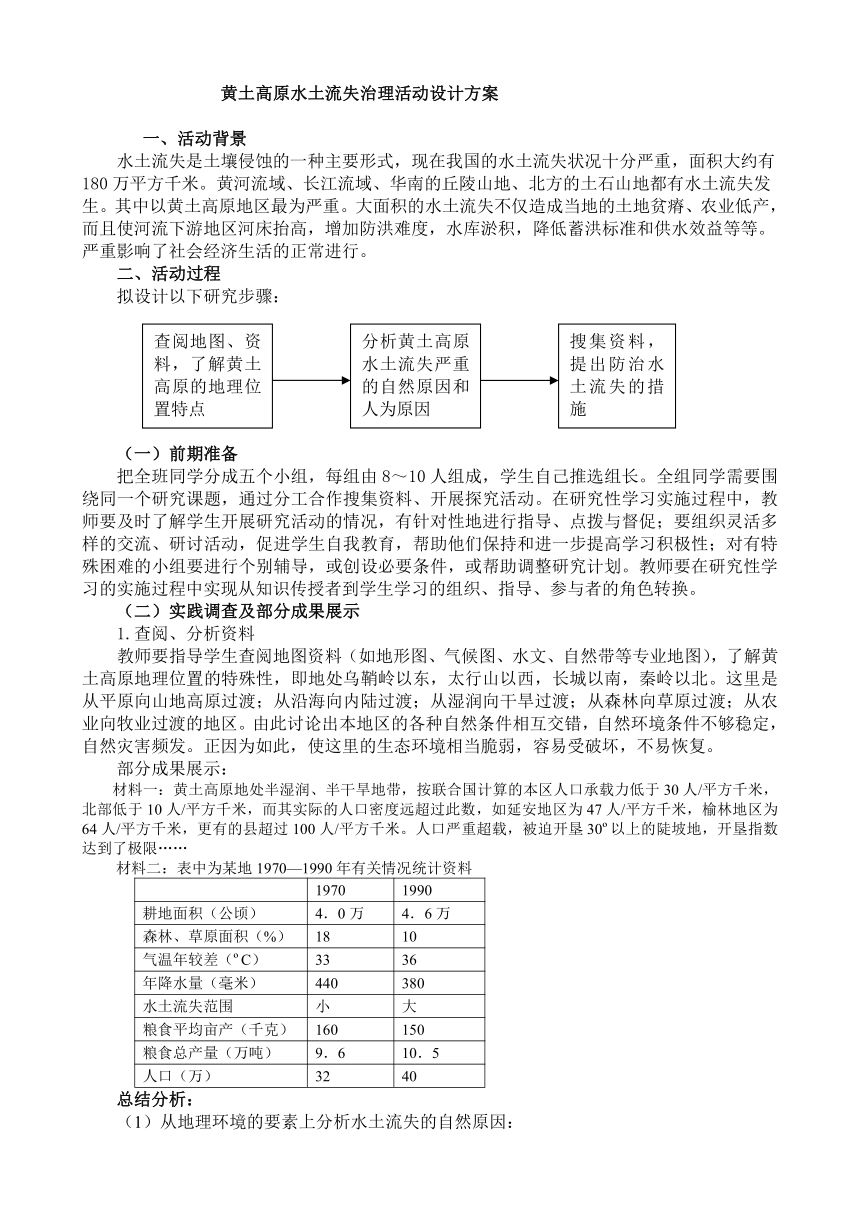

黄土高原水土流失治理活动设计方案 一、活动背景 水土流失是土壤侵蚀的一种主要形式,现在我国的水土流失状况十分严重,面积大约有180万平方千米。黄河流域、长江流域、华南的丘陵山地、北方的土石山地都有水土流失发生。其中以黄土高原地区最为严重。大面积的水土流失不仅造成当地的土地贫瘠、农业低产,而且使河流下游地区河床抬高,增加防洪难度,水库淤积,降低蓄洪标准和供水效益等等。严重影响了社会经济生活的正常进行。 二、活动过程 拟设计以下研究步骤: (一)前期准备 把全班同学分成五个小组,每组由8~10人组成,学生自己推选组长。全组同学需要围绕同一个研究课题,通过分工合作搜集资料、开展探究活动。在研究性学习实施过程中,教师要及时了解学生开展研究活动的情况,有针对性地进行指导、点拨与督促;要组织灵活多样的交流、研讨活动,促进学生自我教育,帮助他们保持和进一步提高学习积极性;对有特殊困难的小组要进行个别辅导,或创设必要条件,或帮助调整研究计划。教师要在研究性学习的实施过程中实现从知识传授者到学生学习的组织、指导、参与者的角色转换。 (二)实践调查及部分成果展示 1.查阅、分析资料 教师要指导学生查阅地图资料(如地形图、气候图、水文、自然带等专业地图),了解黄土高原地理位置的特殊性,即地处乌鞘岭以东,太行山以西,长城以南,秦岭以北。这里是从平原向山地高原过渡;从沿海向内陆过渡;从湿润向干旱过渡;从森林向草原过渡;从农业向牧业过渡的地区。由此讨论出本地区的各种自然条件相互交错,自然环境条件不够稳定,自然灾害频发。正因为如此,使这里的生态环境相当脆弱,容易受破坏,不易恢复。 部分成果展示: 材料一:黄土高原地处半湿润、半干旱地带,按联合国计算的本区人口承载力低于30人/平方千米,北部低于10人/平方千米,而其实际的人口密度远超过此数,如延安地区为47人/平方千米,榆林地区为64人/平方千米,更有的县超过100人/平方千米。人口严重超载,被迫开垦30 以上的陡坡地,开垦指数达到了极限…… 材料二:表中为某地1970—1990年有关情况统计资料 1970 1990 耕地面积(公顷) 4.0万 4.6万 森林、草原面积(%) 18 10 气温年较差( C) 33 36 年降水量(毫米) 440 380 水土流失范围 小 大 粮食平均亩产(千克) 160 150 粮食总产量(万吨) 9.6 10.5 人口(万) 32 40 总结分析: (1)从地理环境的要素上分析水土流失的自然原因: ①气候:属于温带大陆性季风气候,降水变率大,集中在夏季,多暴雨,冲刷作用强。 ②地形:从平原向山地高原过渡,高原面沟壑纵横,地形坡度大,坡面物质不稳定。 ③植被:覆盖率低,削减降雨、径流能力降低。 ④土壤:粉沙颗粒组成,土质疏松,垂直节理发育,抗蚀力低。 (2)历史上,黄土高原曾是塬面广阔,沟壑稀少,植被丰茂的地区。但随着人口激增,人类活动的加剧,环境逐渐恶化,植被日益减少,这是水土流失加剧的重要原因,因此主要从以下几点讨论人为原因: ①植被的破坏:历史上的营造宫殿,樵采,毁林开荒等,使森林植被大量破坏,使雨水和径流、以及风力直接侵蚀地面,造成严重的水土流失。 ②不合理的耕作制度:轮荒。使原来的林草植被破坏殆尽,无法恢复。 ③开矿:露天煤矿的建设,开挖地面、破坏植被,形成水土流失新的物源和触发机制。 ④产业结构不合理,人地矛盾尖锐,造成恶性循环。 2.活动建议 通过研讨,同学们发现人为原因是形成水土流失的主要原因。因此,只要人类控制和改善自己的行为,并采取一定的措施,水土流失是可以治理的。对此,提出了保持水土、提高植被覆盖率的基本措施: ①压缩农业用地,提高土地利用率,建设旱涝保收、稳产高产的基本农田,改变粗放经营农业模式。 ②扩 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~