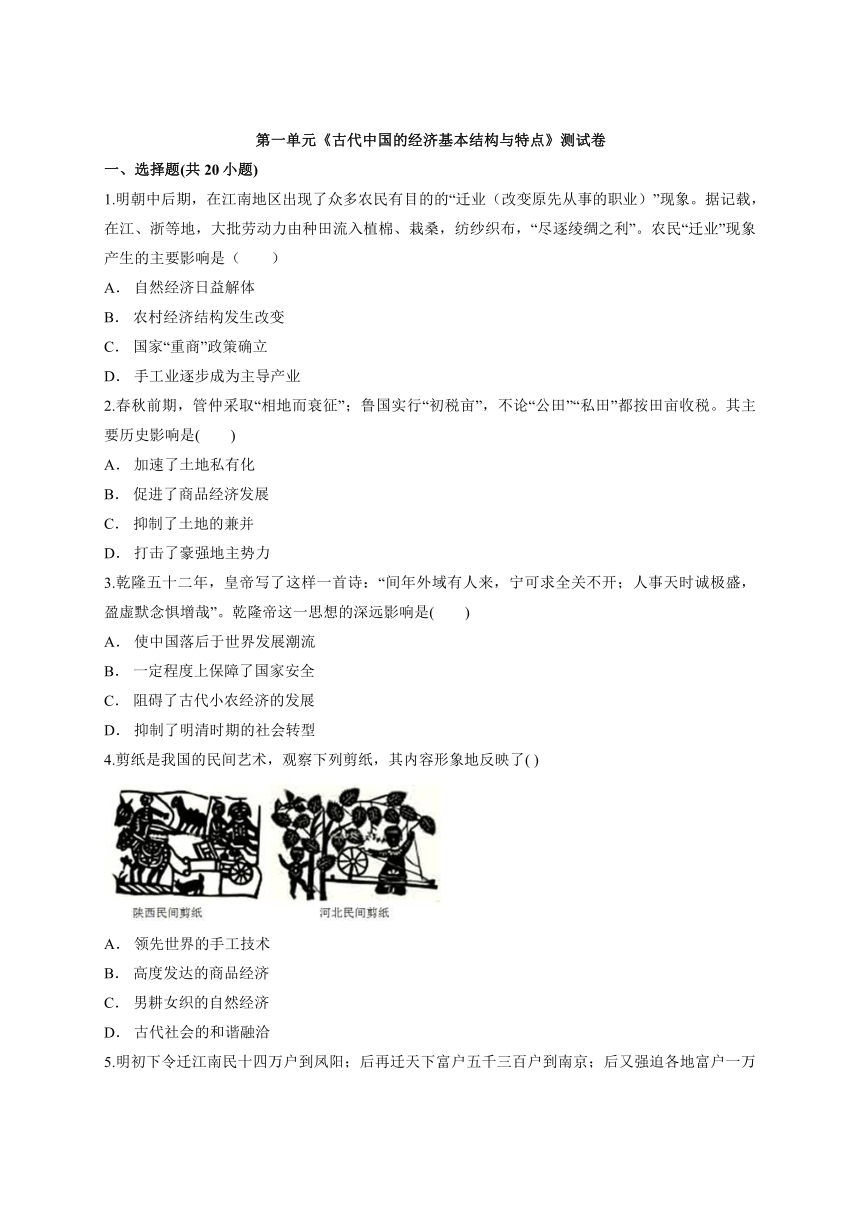

第一单元《古代中国的经济基本结构与特点》测试卷 一、选择题(共20小题) 1.明朝中后期,在江南地区出现了众多农民有目的的“迁业(改变原先从事的职业)”现象。据记载,在江、浙等地,大批劳动力由种田流入植棉、栽桑,纺纱织布,“尽逐绫绸之利”。农民“迁业”现象产生的主要影响是( ) A. 自然经济日益解体 B. 农村经济结构发生改变 C. 国家“重商”政策确立 D. 手工业逐步成为主导产业 2.春秋前期,管仲采取“相地而衰征”;鲁国实行“初税亩”,不论“公田”“私田”都按田亩收税。其主要历史影响是( ) A. 加速了土地私有化 B. 促进了商品经济发展 C. 抑制了土地的兼并 D. 打击了豪强地主势力 3.乾隆五十二年,皇帝写了这样一首诗:“间年外域有人来,宁可求全关不开;人事天时诚极盛,盈虚默念惧增哉”。乾隆帝这一思想的深远影响是( ) A. 使中国落后于世界发展潮流 B. 一定程度上保障了国家安全 C. 阻碍了古代小农经济的发展 D. 抑制了明清时期的社会转型 4.剪纸是我国的民间艺术,观察下列剪纸,其内容形象地反映了( ) A. 领先世界的手工技术 B. 高度发达的商品经济 C. 男耕女织的自然经济 D. 古代社会的和谐融洽 5.明初下令迁江南民十四万户到凤阳;后再迁天下富户五千三百户到南京;后又强迫各地富户一万四千三百余户迁到南京。据贝琼《横塘农诗序》说:“三吴巨姓,享农之利而不亲其劳,数年之中,既盈而复,或死或徙,无一存者。”这一做法( ) A. 动摇了地主土地所有制 B. 保证了皇室土地所有制 C. 杜绝了土地兼并现象 D. 一定程度上有利于缓和阶级矛盾 6.1647年,清政府规定,准许寓居澳门的葡萄牙商人“以携来番货与粤商互市”,但是“禁入省会”、“止令商人载货下澳贸易”,结果“每岁通市不绝”。这一现象表明( ) A. 海外贸易管制相对宽松 B. 朝贡贸易关系迅速发展 C. 清廷海外贸易占据优势 D. 海禁政策得到有效执行 7.2012年,成都老官山汉墓出土4部汉代蜀锦织机模型,结构复杂精巧,一些部件上还残存有丝线和染料。织机四周散落有不同身姿和书写有不同铭文的十多件彩绘木俑。这是第一次出土完整的西汉织机模型,也是迄今为止世界上最早的提花机模型。下列相关结论最为合理的是( ) A. 证明了当时成都纺织技术领先全国 B. 不存在墓主是私营手工业者的可能 C. 陶俑或许代表了不同工种或者工序 D. 将我国丝织业出现的时间大大提前 8.《汉书·食货志》载:“周室既衰,暴君污吏慢其经界,徭役横作,政令不信,上下相诈,公田不治。”对此理解正确的是( ) A. 分封制没有遭到破坏 B. 周朝礼制没有遭到破坏 C. 承认了土地私有 D. 井田制遭到破坏 9.中国古代农民早期采用的是耕耱结合的方法,即在翻耕后用“耱”来耱平地面和耱碎土块,以减少土壤水分的散失。后来,则在耕耱之间又加上了“耙”,形成了耕、耙、耱三位一体的旱地耕作技术体系。“旱地耕作技术体系”形成于( ) A. 春秋时期 B. 西汉时期 C. 魏晋时期 D. 明清时期 10.“重农抑商”政策得以长久实行的根本原因是( ) A. 适应了自给自足自然经济的需要 B. 中国一向具有重视农业的优良传统 C. 中国人口众多,解决吃饭问题是当务之急 D. 有利于巩固专制主义中央集权制度 11.明清时代江南地区涌现了一大批以工商业著称的市镇,时人赞叹“商贾辐辏,百货骈阗,上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至”。这表明明清时期( ) A. 经济重心南移最终完成 B. 城市经济职能十分显著 C. 商业活动不受政府监管 D. 自然经济开始逐步解体 12.与下图中形似的农具出现在中国的( ) A. 东周 B. 西汉 C. 唐朝 D. 明朝 13.关于蜀锦的一组史料。《丹阳记》曰:“江东(吴国)历代 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~