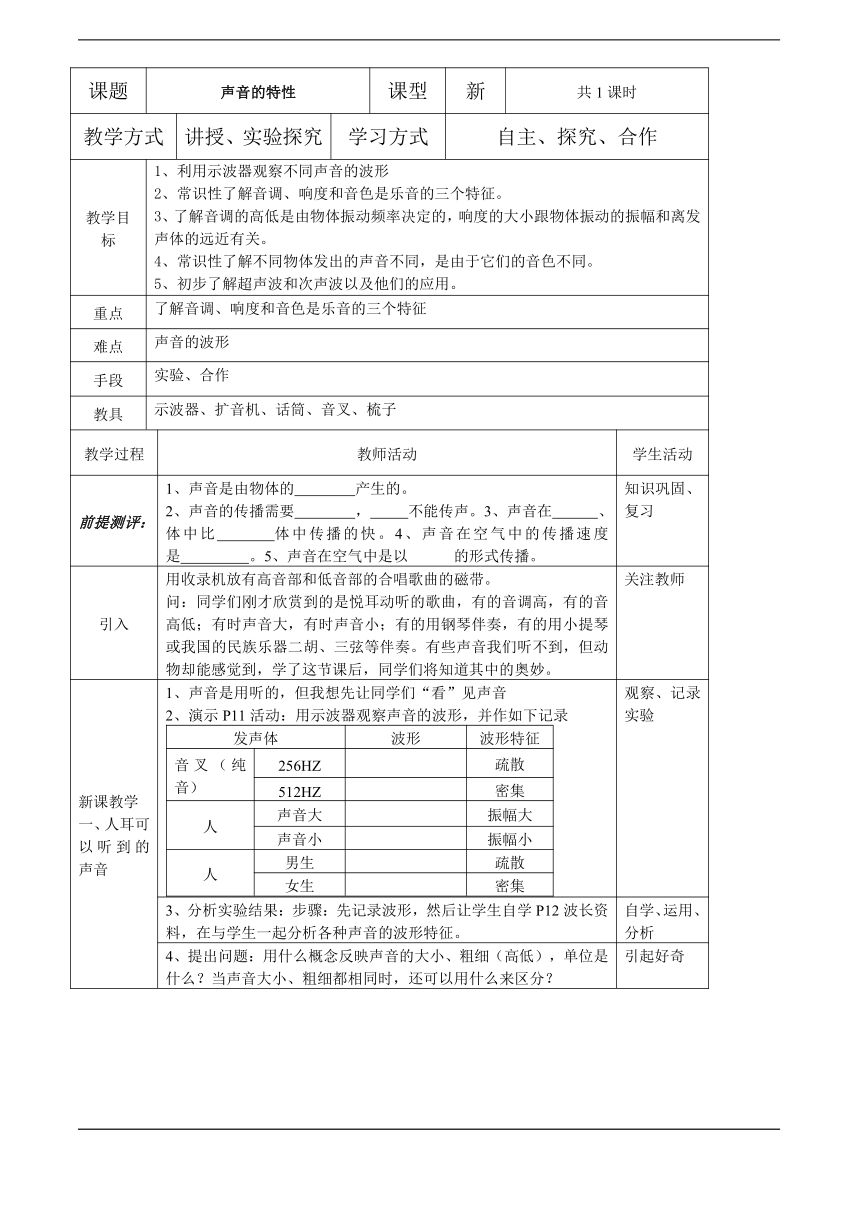

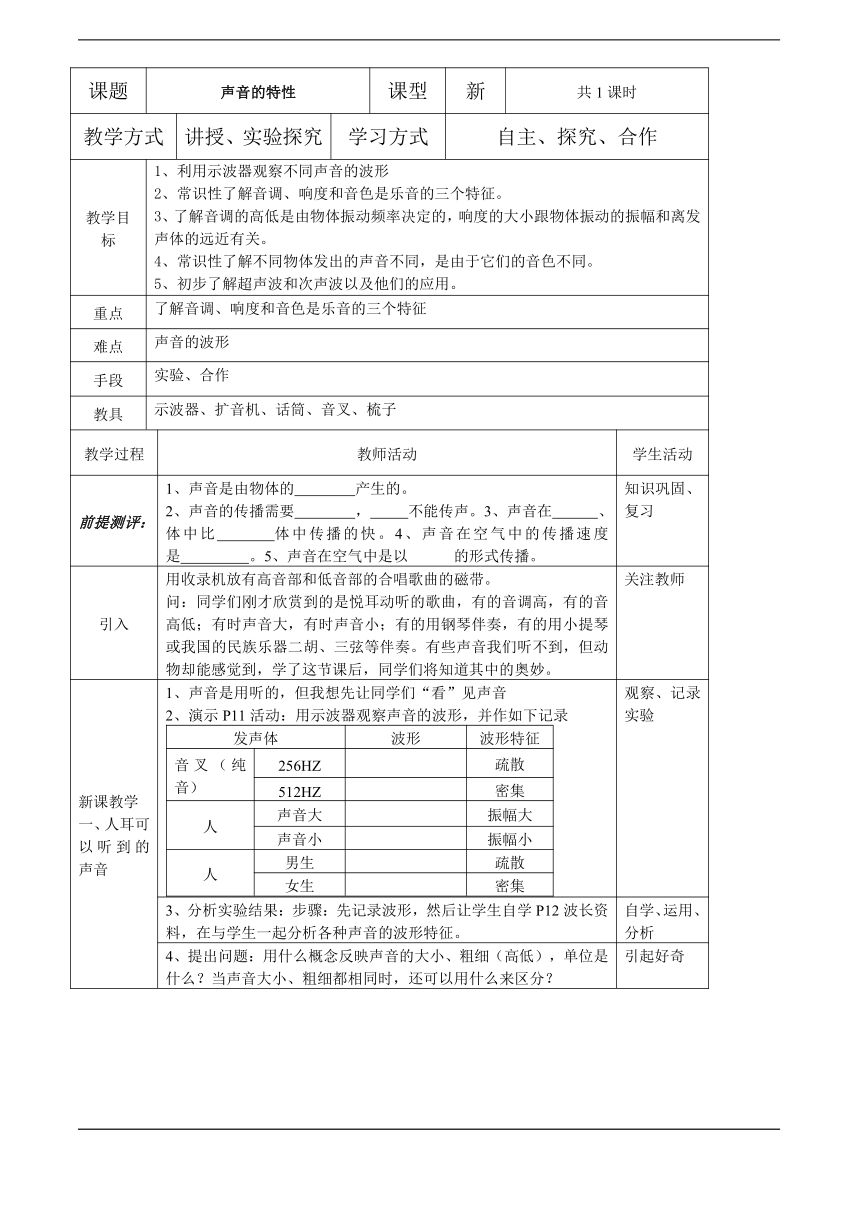

课题 声音的特性 课型 新 共1课时 教学方式 讲授、实验探究 学习方式 自主、探究、合作 教学目标 1、利用示波器观察不同声音的波形 2、常识性了解音调、响度和音色是乐音的三个特征。 3、了解音调的高低是由物体振动频率决定的,响度的大小跟物体振动的振幅和离发声体的远近有关。 4、常识性了解不同物体发出的声音不同,是由于它们的音色不同。 5、初步了解超声波和次声波以及他们的应用。 重点 了解音调、响度和音色是乐音的三个特征 难点 声音的波形 手段 实验、合作 教具 示波器、扩音机、话筒、音叉、梳子 教学过程 教师活动 学生活动 前提测评: 1、声音是由物体的 产生的。 2、声音的传播需要 , 不能传声。3、声音在 、 体中比 体中传播的快。4、声音在空气中的传播速度是 。5、声音在空气中是以 的形式传播。 知识巩固、复习 引入 用收录机放有高音部和低音部的合唱歌曲的磁带。 问:同学们刚才欣赏到的是悦耳动听的歌曲,有的音调高,有的音高低;有时声音大,有时声音小;有的用钢琴伴奏,有的用小提琴或我国的民族乐器二胡、三弦等伴奏。有些声音我们听不到,但动物却能感觉到,学了这节课后,同学们将知道其中的奥妙。 关注教师 新课教学 一、人耳可以听到的声音 1、声音是用听的,但我想先让同学们“看”见声音 2、演示P11活动:用示波器观察声音的波形,并作如下记录 发声体 波形 波形特征 音叉(纯音) 256HZ 疏散 512HZ 密集 人 声音大 振幅大 声音小 振幅小 人 男生 疏散 女生 密集 观察、记录实验 3、分析实验结果:步骤:先记录波形,然后让学生自学P12波长资料,在与学生一起分析各种声音的波形特征。 自学、运用、分析 4、提出问题:用什么概念反映声音的大小、粗细(高低),单位是什么?当声音大小、粗细都相同时,还可以用什么来区分? 引起好奇 5、讲解:(板书)音调:声音的高低(粗细) 活动:研究音调与振动快慢的关系:课本P13活动一 结果:振动越快,音调越高,振动越慢,音调越低。 结论(板书):(1)、频率:物体一秒内振动的次数,单位为赫兹。频率越高,音调越高,频率越低,音调越低。(2)、波形特征:音调高,波形密集,音调低,波形疏散。(3)人的听觉范围:20Hz~20000Hz 1、观察实验 2、阅读课本有关内容,了解人的听觉范围 6、讲解:(板书)响度:声音的大小(强弱) 学生活动:研究响度与振动幅度的关系:课本P13活动二 结果:振幅越大,响度越大,振幅越小,响度越小。 结论:(1)、响度与振幅有关(2)、用dB表示声音的强度(3)波形特征:响度大,振幅大,响度小,振幅小。 1、学生动手探究活动 2、自学阅读了解一些环境的响度。 7、演示:在讲桌下(不让学生看见)敲响铜锣、摇动响铃,请同学们说出所听到的声音是什么物体振动而发出的声音? (板书)音色:在音调、响度都相同时,不同的物体振动发出的声音不同,这就是音色。 拓展:平常人们常说:"未见其人,先闻其声",就是根据各人声带振动发出的声音不同,即各人的音色不同分辨是谁的声音的。同一个人的音色,随着年龄的增大,以及饮食、起居和本人健康状况等因素而变化。 新课教学 二、人耳听不见的声音 人耳听不见的声音———超声波和次声波 次声波:频率低于20赫兹的声波。特点:频率低、波长长、穿透力极强,它可传播至极远处而能量衰减很小,10Hz以下的次声波可以跨山越洋,传播数千千米以远。产生:自然界,次声波的自然发生源有狂风暴雨、雷鸣电闪、台风寒潮、龙卷冰雹、晴空湍流、地震海啸、陨石落地、极光放电、太阳磁爆及日全食等,频率一般都在0.1Hz以下。人为发生源包括飞机飞行、车辆高速行驶、机器飞速运转、打桩机喷气打桩、火箭发射、核爆炸等,它们所产生的频率一般在1Hz~15Hz。危害:会引起人体 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~