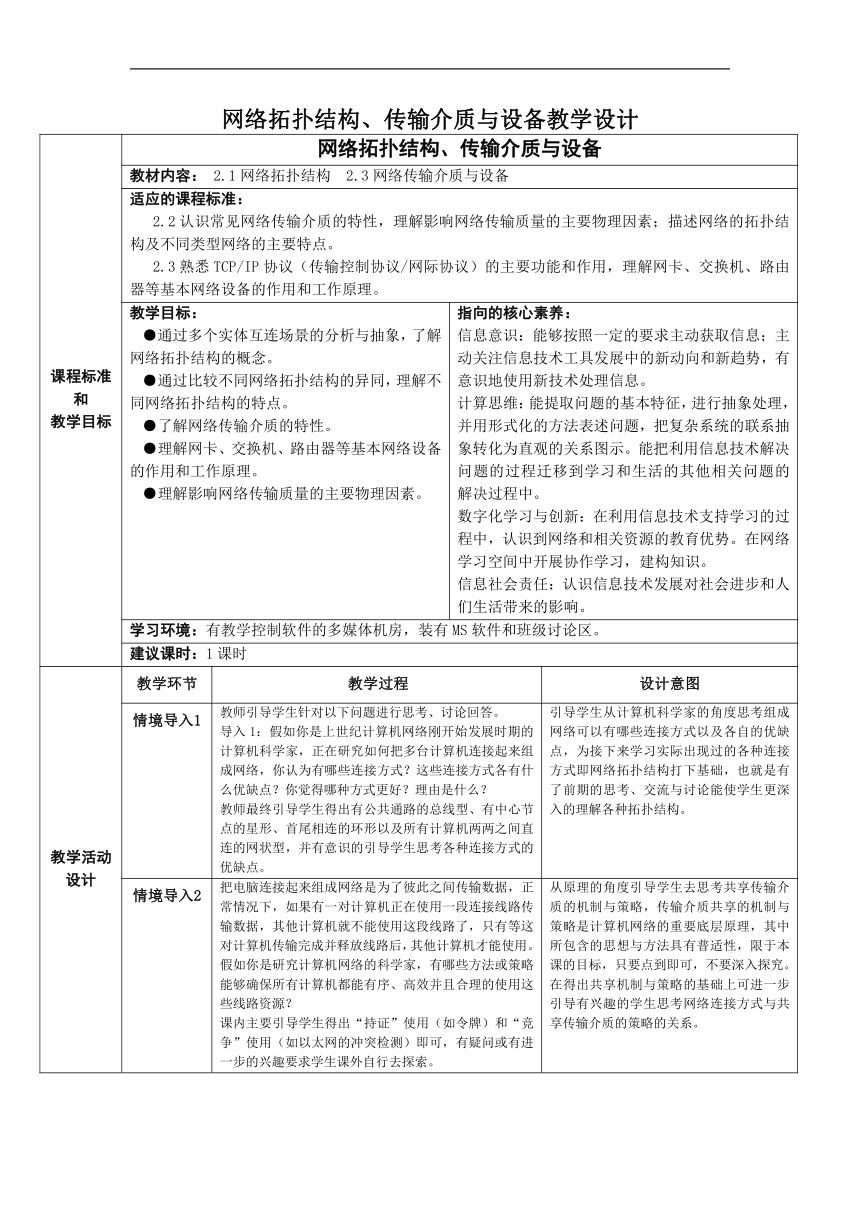

网络拓扑结构、传输介质与设备教学设计 课程标准 和 教学目标 网络拓扑结构、传输介质与设备 教材内容: 2.1网络拓扑结构 2.3网络传输介质与设备 适应的课程标准: 2.2认识常见网络传输介质的特性,理解影响网络传输质量的主要物理因素;描述网络的拓扑结构及不同类型网络的主要特点。 2.3熟悉TCP/IP协议(传输控制协议/网际协议)的主要功能和作用,理解网卡、交换机、路由器等基本网络设备的作用和工作原理。 教学目标: ●通过多个实体互连场景的分析与抽象,了解网络拓扑结构的概念。 ●通过比较不同网络拓扑结构的异同,理解不同网络拓扑结构的特点。 ●了解网络传输介质的特性。 ●理解网卡、交换机、路由器等基本网络设备的作用和工作原理。 ●理解影响网络传输质量的主要物理因素。 指向的核心素养: 信息意识:能够按照一定的要求主动获取信息;主动关注信息技术工具发展中的新动向和新趋势,有意识地使用新技术处理信息。 计算思维:能提取问题的基本特征,进行抽象处理,并用形式化的方法表述问题,把复杂系统的联系抽象转化为直观的关系图示。能把利用信息技术解决问题的过程迁移到学习和生活的其他相关问题的解决过程中。 数字化学习与创新:在利用信息技术支持学习的过程中,认识到网络和相关资源的教育优势。在网络学习空间中开展协作学习,建构知识。 信息社会责任:认识信息技术发展对社会进步和人们生活带来的影响。 学习环境:有教学控制软件的多媒体机房,装有MS软件和班级讨论区。 建议课时:1课时 教学活动设计 教学环节 教学过程 设计意图 情境导入1 教师引导学生针对以下问题进行思考、讨论回答。 导入1:假如你是上世纪计算机网络刚开始发展时期的计算机科学家,正在研究如何把多台计算机连接起来组成网络,你认为有哪些连接方式?这些连接方式各有什么优缺点?你觉得哪种方式更好?理由是什么? 教师最终引导学生得出有公共通路的总线型、有中心节点的星形、首尾相连的环形以及所有计算机两两之间直连的网状型,并有意识的引导学生思考各种连接方式的优缺点。 引导学生从计算机科学家的角度思考组成网络可以有哪些连接方式以及各自的优缺点,为接下来学习实际出现过的各种连接方式即网络拓扑结构打下基础,也就是有了前期的思考、交流与讨论能使学生更深入的理解各种拓扑结构。 情境导入2 把电脑连接起来组成网络是为了彼此之间传输数据,正常情况下,如果有一对计算机正在使用一段连接线路传输数据,其他计算机就不能使用这段线路了,只有等这对计算机传输完成并释放线路后,其他计算机才能使用。假如你是研究计算机网络的科学家,有哪些方法或策略能够确保所有计算机都能有序、高效并且合理的使用这些线路资源? 课内主要引导学生得出“持证”使用(如令牌)和“竞争”使用(如以太网的冲突检测)即可,有疑问或有进一步的兴趣要求学生课外自行去探索。 从原理的角度引导学生去思考共享传输介质的机制与策略,传输介质共享的机制与策略是计算机网络的重要底层原理,其中所包含的思想与方法具有普适性,限于本课的目标,只要点到即可,不要深入探究。在得出共享机制与策略的基础上可进一步引导有兴趣的学生思考网络连接方式与共享传输介质的策略的关系。 新课教学 在小结上述交流讨论的基础上讲解拓扑结构的概念,即计算机和网络设备等节点的不同的连接形式,构成不同的计算机网络拓扑结构。总线型拓扑结构、环型拓扑结构和星形拓扑结构是三种最基本的拓扑结构。 把网络实物连接图抽象转化为网络拓扑结构图、或者把网络拓扑结构图对应到网络实物连接图时,基本不考虑距离与大小的影响,符合拓扑学的一些特性,因此把表示网络连接形式的逻辑图示称为网络拓扑结构图。因为拓扑学是几何学的一门分支, ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~