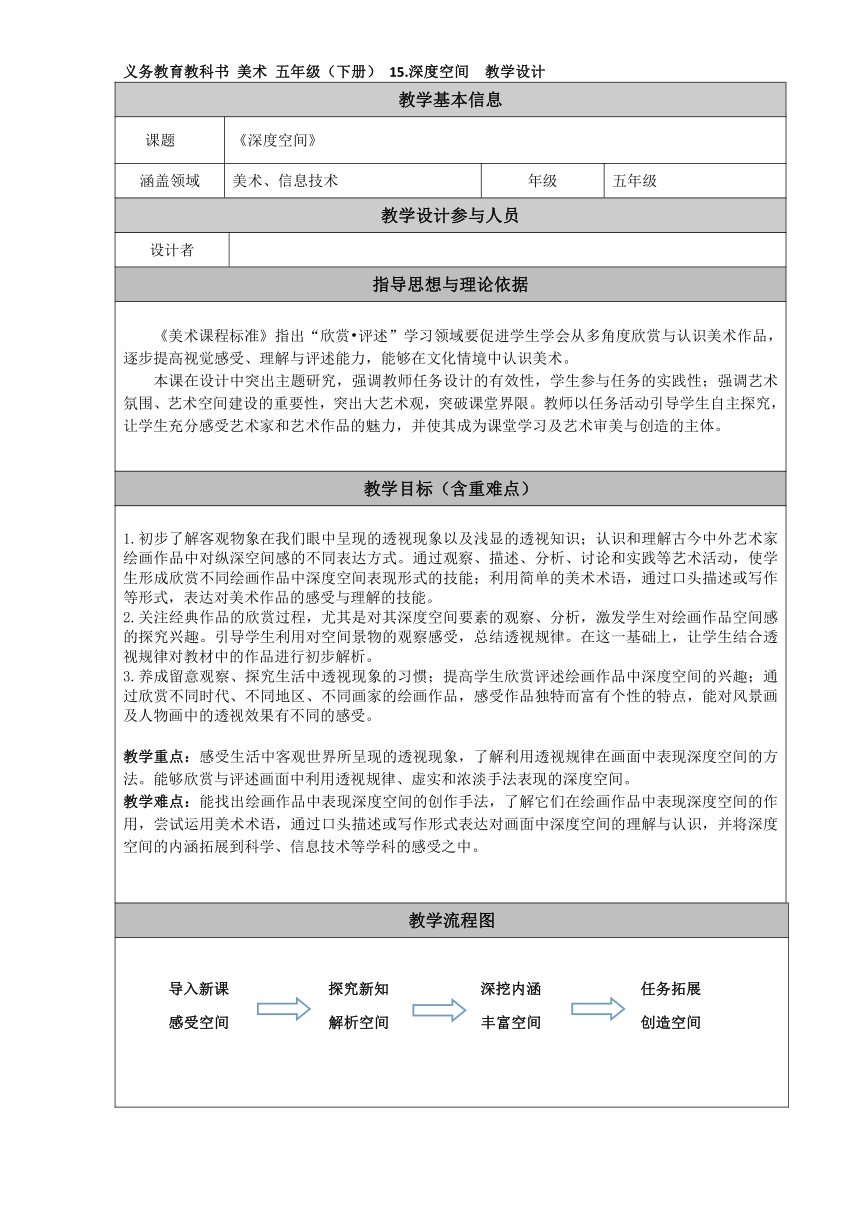

义务教育教科书 美术 五年级(下册) 15.深度空间 教学设计 教学基本信息 课题 《深度空间》 涵盖领域 美术、信息技术 年级 五年级 教学设计参与人员 设计者 指导思想与理论依据 《美术课程标准》指出“欣赏 评述”学习领域要促进学生学会从多角度欣赏与认识美术作品,逐步提高视觉感受、理解与评述能力,能够在文化情境中认识美术。本课在设计中突出主题研究,强调教师任务设计的有效性,学生参与任务的实践性;强调艺术氛围、艺术空间建设的重要性,突出大艺术观,突破课堂界限。教师以任务活动引导学生自主探究,让学生充分感受艺术家和艺术作品的魅力,并使其成为课堂学习及艺术审美与创造的主体。 教学目标(含重难点) 1.初步了解客观物象在我们眼中呈现的透视现象以及浅显的透视知识;认识和理解古今中外艺术家绘画作品中对纵深空间感的不同表达方式。通过观察、描述、分析、讨论和实践等艺术活动,使学生形成欣赏不同绘画作品中深度空间表现形式的技能;利用简单的美术术语,通过口头描述或写作等形式,表达对美术作品的感受与理解的技能。2.关注经典作品的欣赏过程,尤其是对其深度空间要素的观察、分析,激发学生对绘画作品空间感的探究兴趣。引导学生利用对空间景物的观察感受,总结透视规律。在这一基础上,让学生结合透视规律对教材中的作品进行初步解析。3.养成留意观察、探究生活中透视现象的习惯;提高学生欣赏评述绘画作品中深度空间的兴趣;通过欣赏不同时代、不同地区、不同画家的绘画作品,感受作品独特而富有个性的特点,能对风景画及人物画中的透视效果有不同的感受。教学重点:感受生活中客观世界所呈现的透视现象,了解利用透视规律在画面中表现深度空间的方法。能够欣赏与评述画面中利用透视规律、虚实和浓淡手法表现的深度空间。 教学难点:能找出绘画作品中表现深度空间的创作手法,了解它们在绘画作品中表现深度空间的作用,尝试运用美术术语,通过口头描述或写作形式表达对画面中深度空间的理解与认识,并将深度空间的内涵拓展到科学、信息技术等学科的感受之中。 教学流程图 导入新课 探究新知 深挖内涵 任务拓展 感受空间 解析空间 丰富空间 创造空间 教学过程 一、导入新课(一)教师:我们来做一个与“变”有关的小实验,伸出双手放在眼前,你会看到两只手一样大(闭上一只眼睛观察,这样会更精确)。左手不动,右手向前申,你会看到右手变(小)了。反之,右手向后退,更接近你的眼睛,你会看到右手变(大)了!【设计意图】引导学生从自身开始认识外部世界。幻灯展示:“在相等尺寸的物体中,越远离眼睛的看起来越小,而越接近眼睛的看起来越大。———达芬奇”教师:其实你的发现和五百年前达芬奇的发现是一样的。谁能用四个字概括这句话?学生:近大远小。教师:近大远小也就是重要的美术术语:透视现象。【设计意图】拉近学生与大师的距离,达到激励的效果。由学生归纳“近大远小”核心内容,让学生在自信中获得探究成果。二、探究新知(一)教师:除了我们的双手,现场环境中,还有哪些物体产生了透视现象?请写进学习单任务1。【设计意图】将书本知识迁移到生活实际当中,打开学生观察和学习的眼界。(二)幻灯片播放一些生活中动具有明显特征的图片,学生感受空间。教师:我们一起再看看其它地方,看到这样的景象,你有怎样的空间上的感受?用一个词或短语形空间?学生:宽阔、广大、深邃。教师概括归纳:今天我们就来学习《深度空间》。板书:深度空间【设计意图】学生用文字表达感受,凸显美术学科的文化内涵。教师:透视现象作为绘画术语,被广泛运用在绘画作品中。请看《莲塘》、《村道》这两幅作品中,透视现象明显的景物有哪些?请写进学习单任务2。【设计意图】由任务驱动串 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~