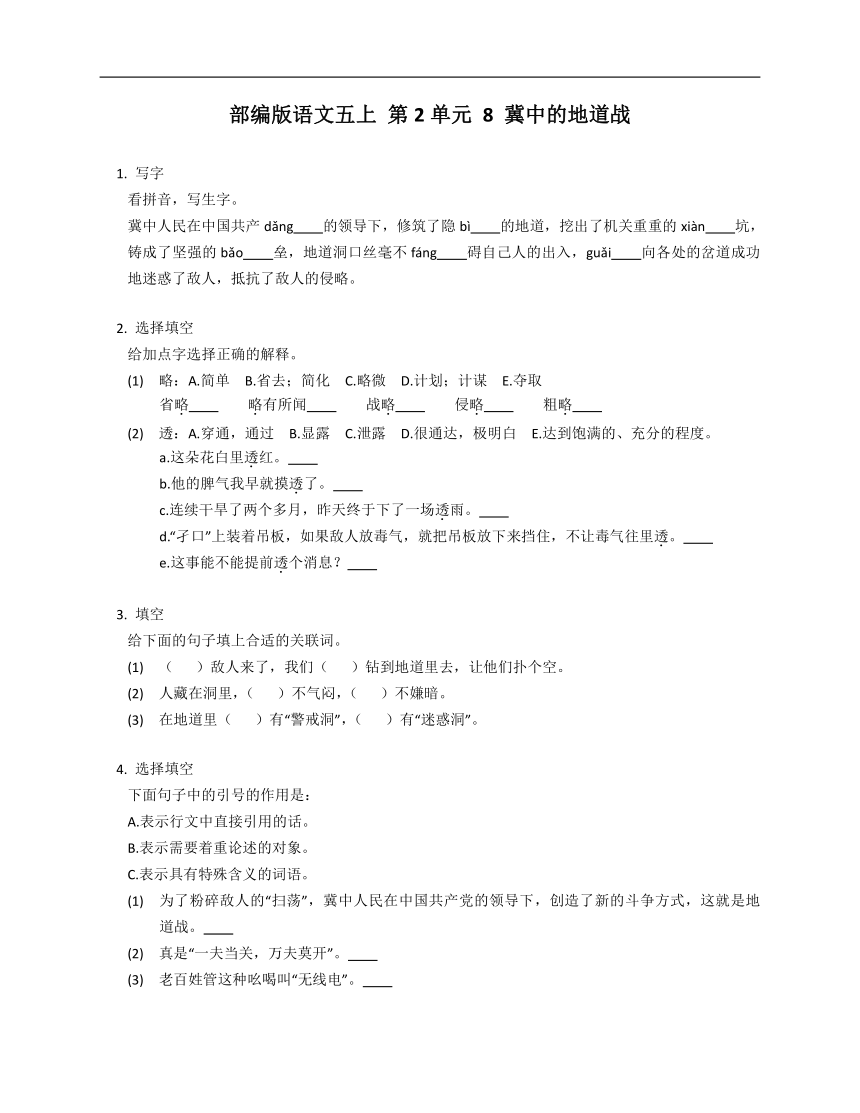

部编版语文五上 第2单元 8 冀中的地道战 写字 看拼音,写生字。 冀中人民在中国共产dǎng 的领导下,修筑了隐bì 的地道,挖出了机关重重的xiàn 坑,铸成了坚强的bǎo 垒,地道洞口丝毫不fáng 碍自己人的出入,guǎi 向各处的岔道成功地迷惑了敌人,抵抗了敌人的侵略。 选择填空 给加点字选择正确的解释。 (1) 略:A.简单 B.省去;简化 C.略微 D.计划;计谋 E.夺取 省略 略有所闻 战略 侵略 粗略 (2) 透:A.穿通,通过 B.显露 C.泄露 D.很通达,极明白 E.达到饱满的、充分的程度。 a.这朵花白里透红。 b.他的脾气我早就摸透了。 c.连续干旱了两个多月,昨天终于下了一场透雨。 d.“孑口”上装着吊板,如果敌人放毒气,就把吊板放下来挡住,不让毒气往里透。 e.这事能不能提前透个消息? 填空 给下面的句子填上合适的关联词。 (1) ( )敌人来了,我们( )钻到地道里去,让他们扑个空。 (2) 人藏在洞里,( )不气闷,( )不嫌暗。 (3) 在地道里( )有“警戒洞”,( )有“迷惑洞”。 选择填空 下面句子中的引号的作用是: A.表示行文中直接引用的话。 B.表示需要着重论述的对象。 C.表示具有特殊含义的词语。 (1) 为了粉碎敌人的“扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下,创造了新的斗争方式,这就是地道战。 (2) 真是“一夫当关,万夫莫开”。 (3) 老百姓管这种吆喝叫“无线电”。 填空 课文中作者采用由总到分的逻辑顺序和空间转换的写作手法,依次介绍了冀中地道的 、 、 。 填空 请试着概括出这段文字中介绍的地道洞的特点。 地道里每隔一段距离就有一个大洞,洞顶用木料撑住,很牢靠。大洞四壁又挖了许多小洞,有的住人,有的拴牲口,有的搁东西,有的作厕所。一个大洞容得下一百来人,最大的能容二百多人。洞里经常准备着开水、干粮、被子、灯火,在里面住上个三五天不成问题。 阅读文章,回答问题 阅读短文,回答问题。 烽火台 乔 雨 盛桂荣 烽火台,是古时的通讯设施,通过燃放狼烟来报告敌情。烽火台往往是就地取碎石块、黄土垒筑的墩(dūn)台。如遇敌情,白天燃烟称为“燧(suì)”,夜间点火叫作“烽”,故又称“烽燧”或“烟墩”。烽火台的历史比长城还古老。明朝的烽火台称为烟墩、墩台。每座墩台都有房屋,驻守士卒五六人,多则三十人,设“燧长”。烽火台上必须有一人登台瞭望,若擅离职守,贻误军情,将要受到重罚。遇到敌情时,除了放火、燃烟,还要放炮。燃料中,要加上硫黄、硝(xiāo)石,使炮声和烟火同时发出,使敌情得以快速准确传递。对于施放烟、炮的数量,也有明确的规定。敌来百人上下,放一烟一炮;五百人左右,放二烟二炮;千人以上,放三烟三炮;五千人以上,放四烟四炮;万人以上,放五烟五炮。为使烽火台的士卒记住,还把这个规定编成《传烽歌》,教士卒背熟。当时,只消几个时辰,就能把千里之外的敌情传到朝廷。朝廷即可根据敌人数量制定对策,调兵遣将,迎击敌人。 八达岭长城“城关相连,烽火相望”,烽火台墩墩相接,北面与外长城相通,南面与居庸关、北京城相连,构成了严密的联络网。戚继光《练兵实纪》中记载:“大约相去一二里,梆鼓相闻为一墩……计蓟(jì)镇边墙,延袤(mào)曲折二千余里,不过三个时辰可遍。” 烽火台建在便于瞭望的山冈上,孤立分散,因年久失修,多已不存。如果稍加留意,还能看到一些残存的土墩遗址。近年,在南三楼和北三楼西面山头上各修复了一座方形敦台,以显示原来的面貌。 “烽火连天,狼烟遍地”,人们形容战争常常这样说。“狼烟”是指点燃狼粪放出的烟,飘得很高又不易消散,可孤烟直冲云霄,最为醒目。由于烟燧常用狼粪做配料,“狼烟”遂成了“烟燧”的代名词。 (1) 看到文章的题目《烽火台》,我想了解: ,带着这些问题,我读完这 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~