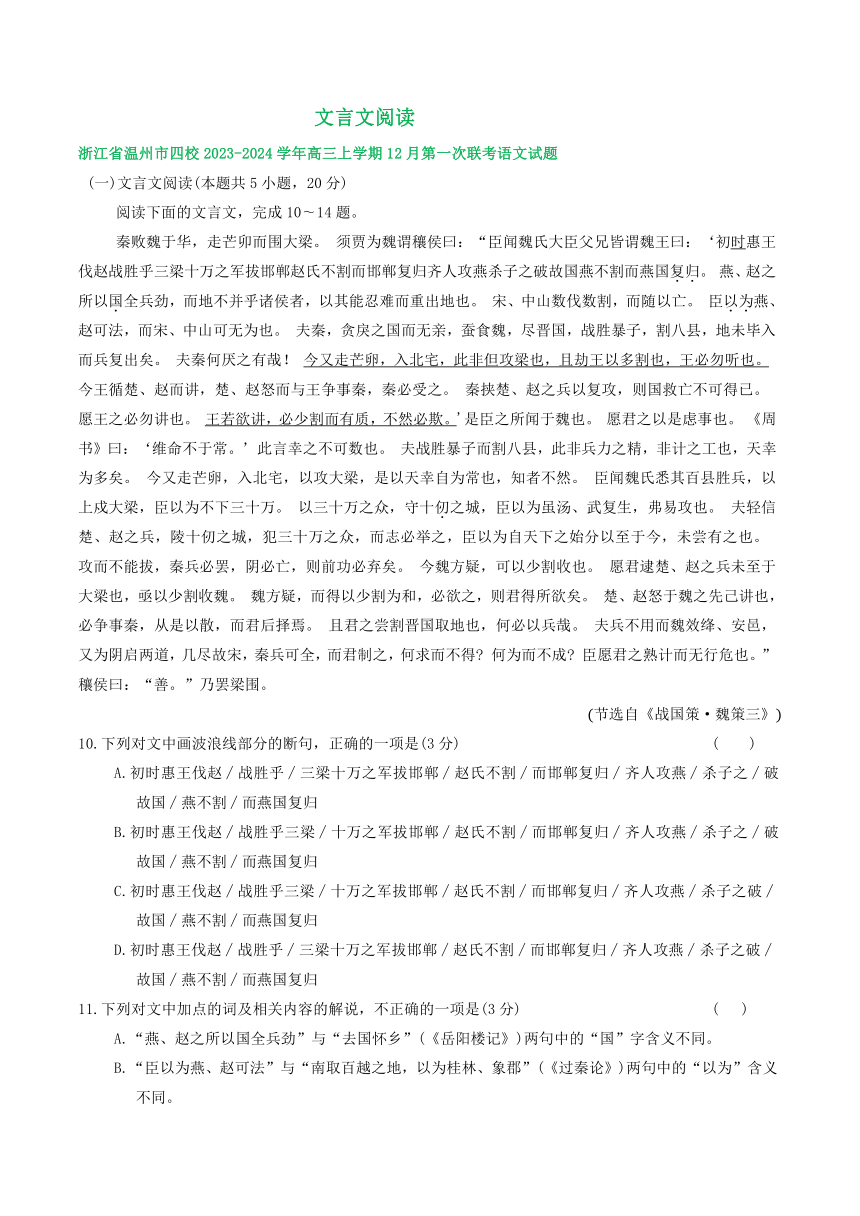

文言文阅读 浙江省温州市四校2023-2024学年高三上学期12月第一次联考语文试题 (一)文言文阅读(本题共5小题,20分) 阅读下面的文言文,完成10 14题。 秦败魏于华,走芒卯而围大梁。 须贾为魏谓穰侯曰:“臣闻魏氏大臣父兄皆谓魏王曰:‘初时惠王伐赵战胜乎三梁十万之军拔邯郸赵氏不割而邯郸复归齐人攻燕杀子之破故国燕不割而燕国复归。 燕、赵之所以国全兵劲,而地不并乎诸侯者,以其能忍难而重出地也。 宋、中山数伐数割,而随以亡。 臣以为燕、赵可法,而宋、中山可无为也。 夫秦,贪戾之国而无亲,蚕食魏,尽晋国,战胜暴子,割八县,地未毕入而兵复出矣。 夫秦何厌之有哉! 今又走芒卵,入北宅,此非但攻梁也,且劫王以多割也,王必勿听也。 今王循楚、赵而讲,楚、赵怒而与王争事秦,秦必受之。 秦挟楚、赵之兵以复攻,则国救亡不可得已。 愿王之必勿讲也。 王若欲讲,必少割而有质,不然必欺。'是臣之所闻于魏也。 愿君之以是虑事也。 《周书》曰:‘维命不于常。’此言幸之不可数也。 夫战胜暴子而割八县,此非兵力之精,非计之工也,天幸为多矣。 今又走芒卵,入北宅,以攻大梁,是以天幸自为常也,知者不然。 臣闻魏氏悉其百县胜兵,以上戍大梁,臣以为不下三十万。 以三十万之众,守十仞之城,臣以为虽汤、武复生,弗易攻也。 夫轻信楚、赵之兵,陵十仞之城,犯三十万之众,而志必举之,臣以为自天下之始分以至于今,未尝有之也。 攻而不能拔,秦兵必罢,阴必亡,则前功必弃矣。 今魏方疑,可以少割收也。 愿君逮楚、赵之兵未至于大梁也,亟以少割收魏。 魏方疑,而得以少割为和,必欲之,则君得所欲矣。 楚、赵怒于魏之先己讲也,必争事秦,从是以散,而君后择焉。 且君之尝割晋国取地也,何必以兵哉。 夫兵不用而魏效绛、安邑,又为阴启两道,几尽故宋,秦兵可全,而君制之,何求而不得 何为而不成 臣愿君之熟计而无行危也。”穰侯曰:“善。”乃罢梁围。 (节选自《战国策·魏策三》) 10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分) ( ) A.初时惠王伐赵∕战胜乎∕三梁十万之军拔邯郸∕赵氏不割∕而邯郸复归∕齐人攻燕∕杀子之∕破故国∕燕不割∕而燕国复归 B.初时惠王伐赵∕战胜乎三梁∕十万之军拔邯郸∕赵氏不割∕而邯郸复归∕齐人攻燕∕杀子之∕破故国∕燕不割∕而燕国复归 C.初时惠王伐赵∕战胜乎三梁∕十万之军拔邯郸∕赵氏不割∕而邯郸复归∕齐人攻燕∕杀子之破∕故国∕燕不割∕而燕国复归 D.初时惠王伐赵∕战胜乎∕三梁十万之军拔邯郸∕赵氏不割∕而邯郸复归∕齐人攻燕∕杀子之破∕故国∕燕不割∕而燕国复归 11.下列对文中加点的词及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( ) A.“燕、赵之所以国全兵劲”与“去国怀乡”(《岳阳楼记》)两句中的“国”字含义不同。 B.“臣以为燕、赵可法”与“南取百越之地,以为桂林、象郡”(《过秦论》)两句中的“以为”含义不同。 C.仞,古代计算长度的单位。周制一仞为八尺,一尺约合23厘米,文中的“十仞”约18.4米。 D.“且君之尝割晋国取地也”与“吾尝终日而思矣”(《劝学》)两句中的“尝”字含义不同。 12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( ) A.在秦军包围大梁城时,须贾告知秦穰侯魏国的大臣和王公贵族要效法燕、赵两国不割让土地的做法,是为了让秦穰侯了解魏国已知道秦国的贪心。 B.须贾认为秦军战胜暴子,得到八县土地,不是因为秦军精锐和计谋完善,而是上天的宠幸。这次秦军进攻大梁,秦军再依靠天命不一定可靠。 C.须贾向秦穰侯表明,魏国召集三十万人留戍大梁,而秦国独自来攻,没有必胜的把握,如果进攻不下大梁,秦军必定疲惫,那就前功尽弃了。 D.须贾建议秦穰侯,趁楚、赵两国军队还没赶到大梁,尽早让魏国献上绎地、安邑,与魏国 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~