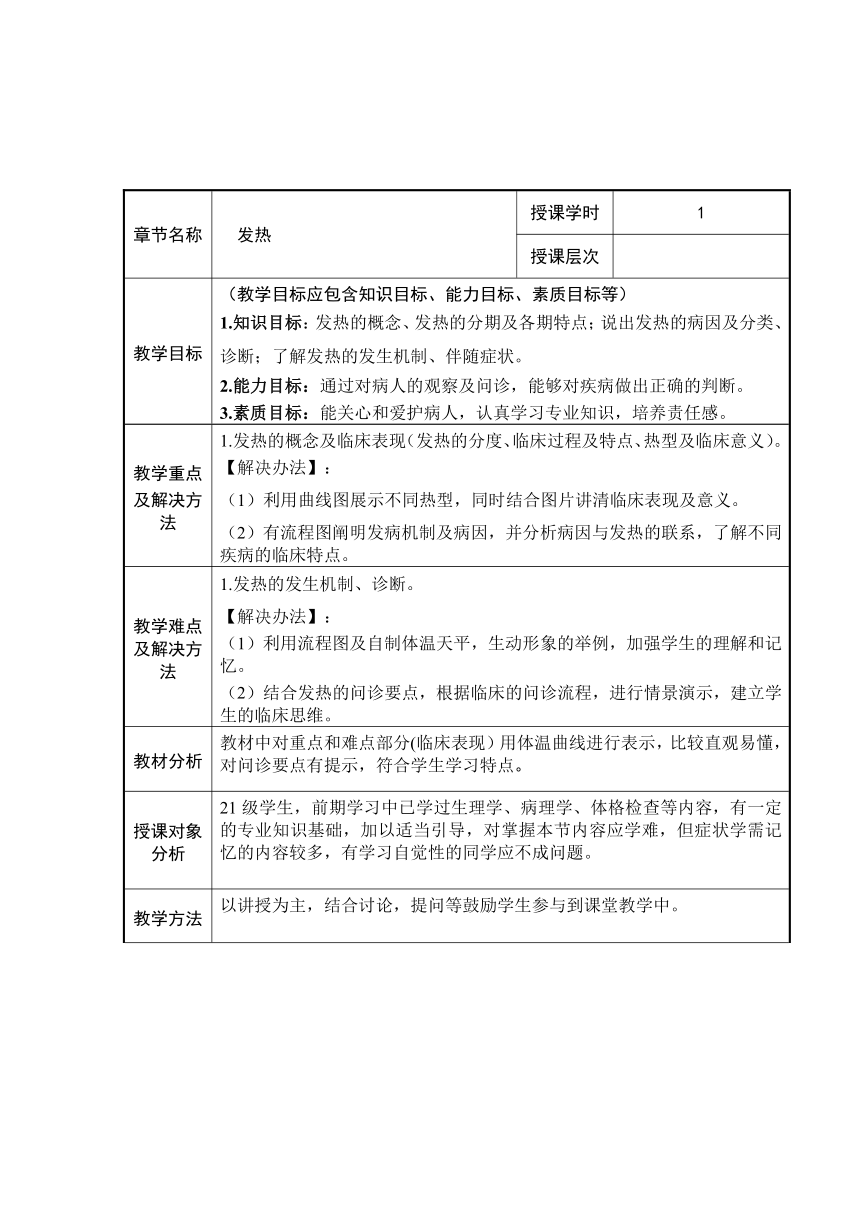

章节名称 发热 授课学时 1 授课层次 教学目标 (教学目标应包含知识目标、能力目标、素质目标等)1.知识目标:发热的概念、发热的分期及各期特点;说出发热的病因及分类、诊断;了解发热的发生机制、伴随症状。2.能力目标:通过对病人的观察及问诊,能够对疾病做出正确的判断。 3.素质目标:能关心和爱护病人,认真学习专业知识,培养责任感。 教学重点及解决方法 1.发热的概念及临床表现(发热的分度、临床过程及特点、热型及临床意义)。【解决办法】:(1)利用曲线图展示不同热型,同时结合图片讲清临床表现及意义。(2)有流程图阐明发病机制及病因,并分析病因与发热的联系,了解不同疾病的临床特点。 教学难点及解决方法 1.发热的发生机制、诊断。【解决办法】:(1)利用流程图及自制体温天平,生动形象的举例,加强学生的理解和记忆。(2)结合发热的问诊要点,根据临床的问诊流程,进行情景演示,建立学生的临床思维。 教材分析 教材中对重点和难点部分(临床表现)用体温曲线进行表示,比较直观易懂,对问诊要点有提示,符合学生学习特点。 授课对象分析 21级学生,前期学习中已学过生理学、病理学、体格检查等内容,有一定的专业知识基础,加以适当引导,对掌握本节内容应学难,但症状学需记忆的内容较多,有学习自觉性的同学应不成问题。 教学方法 以讲授为主,结合讨论,提问等鼓励学生参与到课堂教学中。 教学过程与内容 第一篇 常见症状———第一节、发热【导课】病例分析:患者,男,4岁,因受凉后先感全身发冷,打寒战,后感全身发热,皮肤发红、干燥、乏力根据患者表现判断:发热的临床过程及特点【授课要点及方法】: 用平时生活过程中发热的体验引导学生思考,启兴,引入课程 。一、概念发热是指当机体在致热源作用下或各种原因引起体温调节中枢功能障碍时,体温升高超出正常范围。【概念 流程图】【授课要点】: 多媒体讲解发热的概念,引导学生回忆生理课时的知识点,加深记忆。正常体温与生理变异腋窝:36~37℃口腔:36.3~37.2℃肛温:36.5~37.7℃正常体温在不同个体之间略有差异,且常受机体内、外因素的影响稍有波动。在24小时内下午体温较早晨稍高,剧烈运动、劳动或进餐后体温也可略升高,但一般波动范围不超过1℃。妇女月经前及妊娠期体温略高于正常。老年人因代谢率偏低,体温相对低于青壮年。另外,在高温环境下体温也可稍升高。过热:温度过高导致体温升高,调定点并未发生移动,被动体温升高【授课要点及方法】以提问的形式互动式教学,了解腋测法,为之后一般体格检查打下基础。理解体温升高不等于发热,引入过热的概念,了解过热的机制。二、病因与分类:1.感染性发热(inective fever)各种病原体如病毒、细菌、支原体、立克次体、螺旋体、真菌、寄生虫等引起的感染,不论是急性、亚急性或慢性,局部性或全身性,均可出现发热。 2.非感染性发热(1aoninective fever)主要有下列几类原因:无菌性坏死物质的吸收机械性、物理性或化学性损害:如大手术后组织损伤、内出血、大血肿、大面积烧伤等血管栓塞或血栓形成而引起的内脏梗塞或肢体坏死 组织坏死细胞破坏,如癌、瘤、白血病、溶血反应等 抗原-抗体反应如风湿热、血清病、药物热、结缔组织病等内分泌与代谢障碍可引起产热过多或散热过少而导致发热,前者如甲状腺功能亢进,后者如重度失水等皮肤散热少如广泛性皮炎、鱼鳞癣、慢性心功能不全等体温调节中枢功能失常 物理性:如中暑 化学性:如重度安眠药中毒 机械性:如脑出血、硬膜下出血、脑震荡、颅骨骨折 植物神经功能紊乱 属功能性发热,常表现为低烧 【授课要点】:PPT展示,设问,穿插各种图片生动形象介绍发热的病因,设置问题:病因中最常见的是哪一种?感染性发热中最常见的是 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~