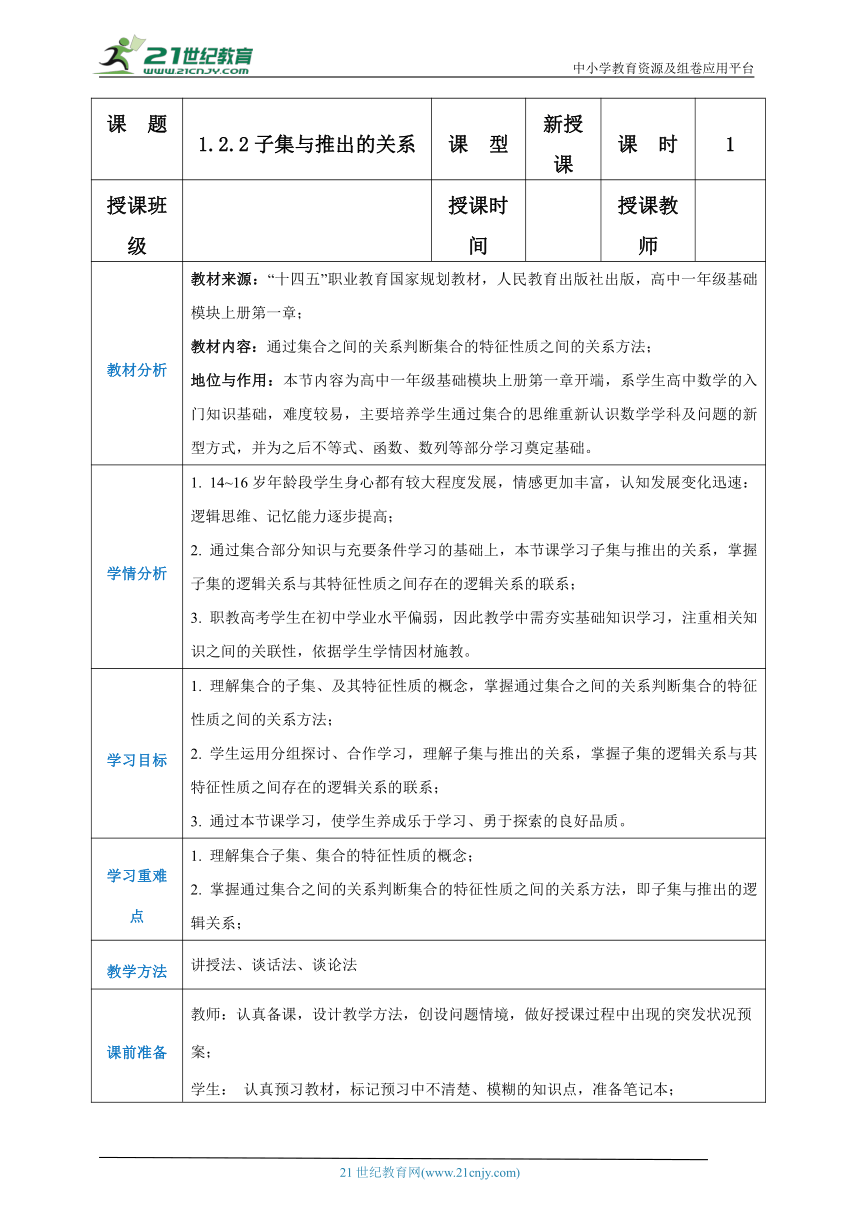

中小学教育资源及组卷应用平台 课 题 1.2.2子集与推出的关系 课 型 新授课 课 时 1 授课班级 授课时间 授课教师 教材分析 教材来源:“十四五”职业教育国家规划教材,人民教育-出卷网-出版,高中一年级基础模块上册第一章;教材内容:通过集合之间的关系判断集合的特征性质之间的关系方法;地位与作用:本节内容为高中一年级基础模块上册第一章开端,系学生高中数学的入门知识基础,难度较易,主要培养学生通过集合的思维重新认识数学学科及问题的新型方式,并为之后不等式、函数、数列等部分学习奠定基础。 学情分析 14~16岁年龄段学生身心都有较大程度发展,情感更加丰富,认知发展变化迅速:逻辑思维、记忆能力逐步提高;通过集合部分知识与充要条件学习的基础上,本节课学习子集与推出的关系,掌握子集的逻辑关系与其特征性质之间存在的逻辑关系的联系;职教高考学生在初中学业水平偏弱,因此教学中需夯实基础知识学习,注重相关知识之间的关联性,依据学生学情因材施教。 学习目标 理解集合的子集、及其特征性质的概念,掌握通过集合之间的关系判断集合的特征性质之间的关系方法;学生运用分组探讨、合作学习,理解子集与推出的关系,掌握子集的逻辑关系与其特征性质之间存在的逻辑关系的联系;通过本节课学习,使学生养成乐于学习、勇于探索的良好品质。 学习重难点 理解集合子集、集合的特征性质的概念;2. 掌握通过集合之间的关系判断集合的特征性质之间的关系方法,即子集与推出的逻辑关系; 教学方法 讲授法、谈话法、谈论法 课前准备 教师:认真备课,设计教学方法,创设问题情境,做好授课过程中出现的突发状况预案;学生: 认真预习教材,标记预习中不清楚、模糊的知识点,准备笔记本; 教学媒体 教学课件PPT、多媒体展板 教学过程 第一课时 教学环节 教师活动设计 学生活动设计 设计意图 活动一:创设情境 生成问题 问题情境:已知Q={x丨x是有理数},R={x丨x是实数},容易判断Q是R的子集(右图)。思考:集合Q与R的特征性质之间存在什么关系? 根据问题思考,并尝试解释“思考”中的问题 通过创设问题情境,使学生回忆上节课所学知识,并引出本节课所讲内容。 活动二: 调动思维探究新知 分析:在考虑集合Q与R的特征性质之间的关系,容易判断命题“如果x是有理数,则x是实数”是真命题,即x是有理数 x是实数。反过来,如果上述命题是真命题,则有理数集Q也一定是实数集R的子集。 结论:由此可见,我们可以通过判断两个集合之间的关系来判断他们特征性质之间的关系。例如:设A={x丨x是山东省的县级行政区},B={x丨x是中国的县级行政区},则,所以“x是山东省的县级行政区”可以推出“x是中国的县级行政区”。一般地,设A={x丨p(x)},B={x丨q(x)},如果(如图),则X∈A x∈B,于是x具有性质p(x)x具有的性质q(x),即p(x)q(x);反之,如果A中的所有元素x都具有性质q(x),则A一定是B的子集。 分组讨论,分析问题情境中集合Q与R的特征性质之间关系,通过推理归纳,尝试总结两个集合之间的关系来判断他们特征性质之间的关系的联系 通过问题--概念穿插讲授,更利于学生理解两个集合之间的关系来判断他们特征性质之间的关系 讲授中穿插小组讨论、问题解答,更利于课堂高效化; 活动三:巩固练习素质提升 例题:判断下列集合A与B的关系:A={x丨x是12的约数},B={x丨x是36的约数};A={x丨x>3},B={x丨x>5};A={x丨x是矩形},B={x丨x是有一个角为直角的平行四边形}。解:(1)因为x是12的约数 x是36的约数,所以 ;因为x>3 x>5,所以;x是矩形 x是有一个角为直角的平行四边形,所以A=B。变式:已知A={x丨x是直角三角形},B={x丨p(x)},试确定一个p(x),使。解:根据两个集合之间的关系来判断他们特征性质之 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~