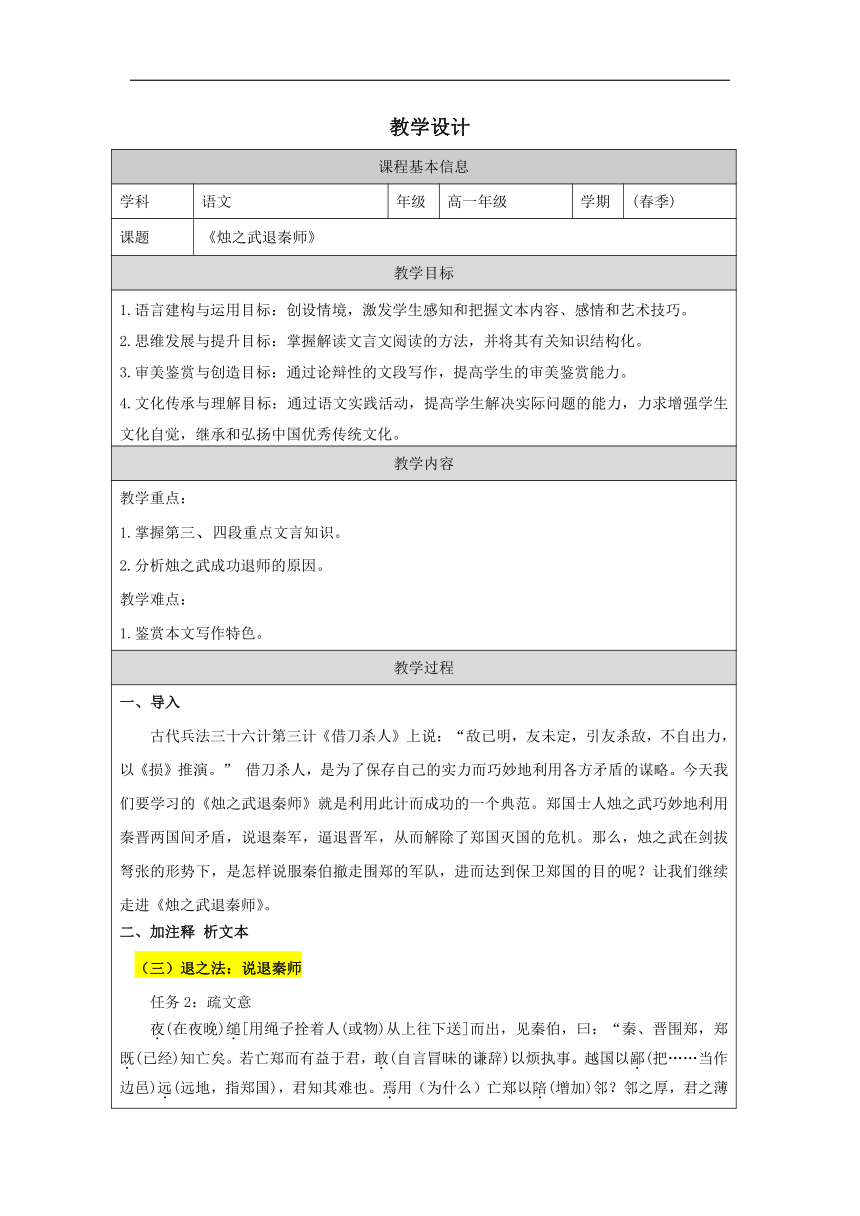

教学设计 课程基本信息 学科 语文 年级 高一年级 学期 (春季) 课题 《烛之武退秦师》 教学目标 1.语言建构与运用目标:创设情境,激发学生感知和把握文本内容、感情和艺术技巧。 2.思维发展与提升目标:掌握解读文言文阅读的方法,并将其有关知识结构化。 3.审美鉴赏与创造目标:通过论辩性的文段写作,提高学生的审美鉴赏能力。 4.文化传承与理解目标:通过语文实践活动,提高学生解决实际问题的能力,力求增强学生文化自觉,继承和弘扬中国优秀传统文化。 教学内容 教学重点: 1.掌握第三、四段重点文言知识。 2.分析烛之武成功退师的原因。 教学难点: 1.鉴赏本文写作特色。 教学过程 一、导入 古代兵法三十六计第三计《借刀杀人》上说:“敌已明,友未定,引友杀敌,不自出力,以《损》推演。” 借刀杀人,是为了保存自己的实力而巧妙地利用各方矛盾的谋略。今天我们要学习的《烛之武退秦师》就是利用此计而成功的一个典范。郑国士人烛之武巧妙地利用秦晋两国间矛盾,说退秦军,逼退晋军,从而解除了郑国灭国的危机。那么,烛之武在剑拔弩张的形势下,是怎样说服秦伯撤走围郑的军队,进而达到保卫郑国的目的呢?让我们继续走进《烛之武退秦师》。 二、加注释 析文本 (三)退之法:说退秦师 任务2:疏文意 夜(在夜晚)缒[用绳子拴着人(或物)从上往下送]而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既(已经)知亡矣。若亡郑而有益于君,敢(自言冒昧的谦辞)以烦执事。越国以鄙(把……当作边邑)远(远地,指郑国),君知其难也。焉用(为什么)亡郑以陪(增加)邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为(“以之为”的省略,把它作为)东道主,行李(外交使者)之往来,共(同“供”,供给)其乏困(缺少的资粮),君亦无所害。且君尝为(给予)晋君赐(恩惠)矣,许君焦、瑕,朝(在早上)济(渡河)而夕设版(修筑防御工事)焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封(使……成为疆界)郑,又欲肆(延伸、扩张)其西封,若不阙(侵损、削减)秦,将焉(从哪里)取之?阙秦以利晋,唯(句首语气助词,表示希望、祈请)君图(考虑)之。”秦伯说(同“悦”,愉快、高兴),与郑人盟(结盟)。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。 任务3:析文本 (1)请从文本中找出烛之武劝秦伯的句子并分析其成功退师的方法。 [ 明确;说辞虽仅百余字,却委婉曲折,开阖跌荡,步步进逼,层层深入。可分四层: ①“秦晋围郑,郑既知亡矣” ———以退为进 消除戒心 ②“若亡郑而有益于君”至“君之薄也” 因为秦、晋目前尚是盟国,烛之武的措辞是委婉而谨慎的,他没有立即指出秦、晋联盟的虚伪性,却巧妙地点明秦、晋毕竟是两国这一事实。这样既符合实际,又从根本上动摇了秦、晋联盟的基础。 ———晓以利害 瓦解贪心 ③“若舍郑以为东道主”至“君亦无所害” 如果说上一层是分析危害、动摇秦伯的话,这一层则是引诱秦伯了。假如烛之武继续挑拨秦、晋关系,很可能引起对方的反感。因此,他换了一个角度,阐明郑国存在对秦国可能有的种种好处。攻郑还是友郑,秦王当然要权衡利弊了。 ———以利相诱,唤醒退心 ④“且君尝为晋君赐矣”至“唯君图之” 在经过一番拉拢引诱后,烛之武不失时机地从秦、晋两国的历史关系,说明晋国曾对秦国过河拆桥,忘恩负义,赤裸裸地挑拨秦晋两国的关系。然后又从历史说到现实,进一步分析了晋国的贪得无厌,让秦国意识到自己的危险,最终退兵,且留兵助守。 ———引史为例,巧施疑心 (2)分析本段中烛之武的形象。 明确: 烛之武:不卑不亢,机智善辩———辩士:烛之武到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他利用秦、晋之间的矛盾,采取分化瓦解的办法,对郑国的利益只字未提,却成功说退秦军,充分展现了他的“辩士”风采。“辩士”形象是烛之武形象的核心。 (四)退 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~