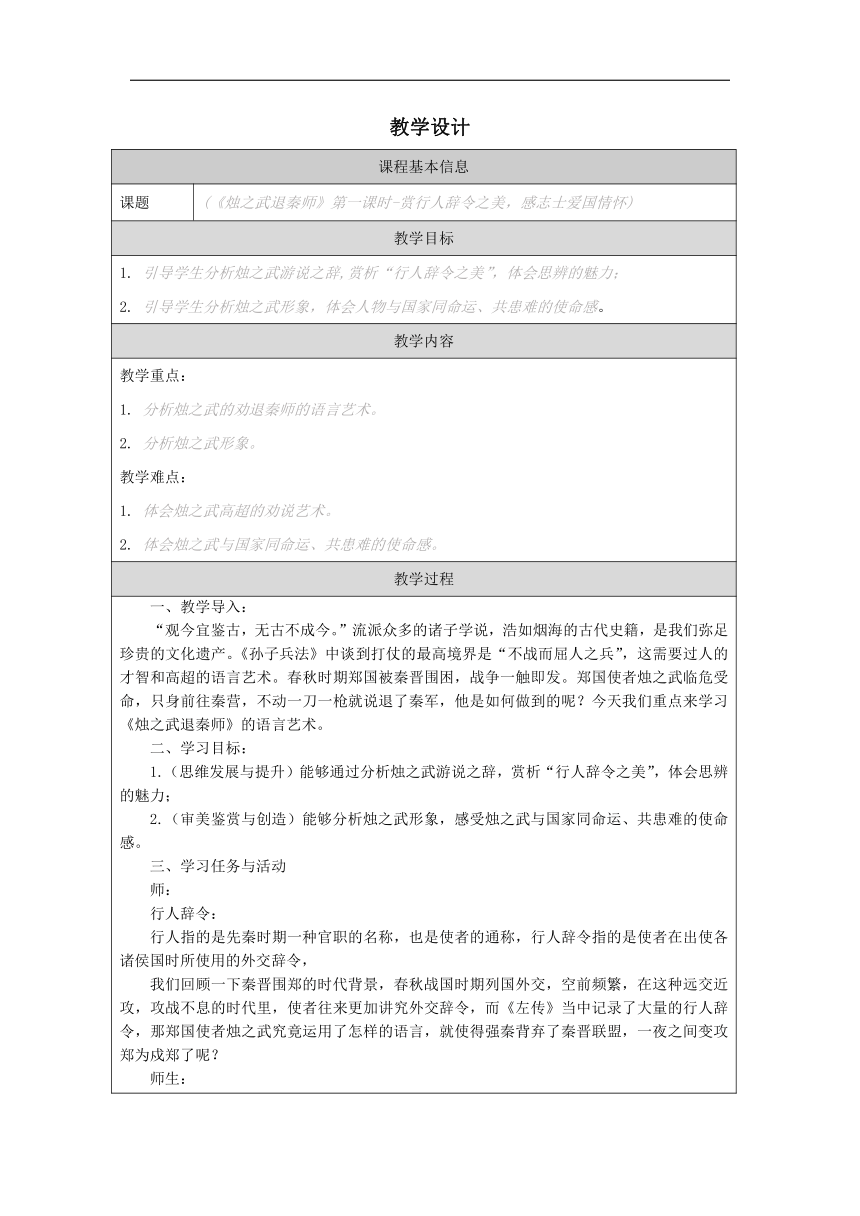

教学设计 课程基本信息 课题 (《烛之武退秦师》第一课时-赏行人辞令之美,感志士爱国情怀) 教学目标 1. 引导学生分析烛之武游说之辞,赏析“行人辞令之美”,体会思辨的魅力; 2. 引导学生分析烛之武形象,体会人物与国家同命运、共患难的使命感。 教学内容 教学重点: 1. 分析烛之武的劝退秦师的语言艺术。 2. 分析烛之武形象。 教学难点: 1. 体会烛之武高超的劝说艺术。 2. 体会烛之武与国家同命运、共患难的使命感。 教学过程 一、教学导入: “观今宜鉴古,无古不成今。”流派众多的诸子学说,浩如烟海的古代史籍,是我们弥足珍贵的文化遗产。《孙子兵法》中谈到打仗的最高境界是“不战而屈人之兵”,这需要过人的才智和高超的语言艺术。春秋时期郑国被秦晋围困,战争一触即发。郑国使者烛之武临危受命,只身前往秦营,不动一刀一枪就说退了秦军,他是如何做到的呢?今天我们重点来学习《烛之武退秦师》的语言艺术。 二、学习目标: 1.(思维发展与提升)能够通过分析烛之武游说之辞,赏析“行人辞令之美”,体会思辨的魅力; 2.(审美鉴赏与创造)能够分析烛之武形象,感受烛之武与国家同命运、共患难的使命感。 三、学习任务与活动 师: 行人辞令: 行人指的是先秦时期一种官职的名称,也是使者的通称,行人辞令指的是使者在出使各诸侯国时所使用的外交辞令, 我们回顾一下秦晋围郑的时代背景,春秋战国时期列国外交,空前频繁,在这种远交近攻,攻战不息的时代里,使者往来更加讲究外交辞令,而《左传》当中记录了大量的行人辞令,那郑国使者烛之武究竟运用了怎样的语言,就使得强秦背弃了秦晋联盟,一夜之间变攻郑为戍郑了呢? 师生: 【学习活动一】赏析烛之武的劝退艺术 师:清代学者林云铭对烛之武退秦师的一段话,有这样的评述,“说秦之词,句句悚动,有回天之力,其中无限层折,犹短兵接战,不虑秦伯不落其彀中也。” 我们解释一下悚动是恐惧害怕的意思,彀中指的是,箭能够射到的范围,在这里呢,比喻牢笼和圈套,那么整句话的意思是,烛之武去说秦的语言,每一句都非常的恐惧,但是又有挽回局势的力量,他游说的言辞,每一句当中层层波折就像短兵相接,环环相扣,句句紧凑,使秦伯不得不落入到圈套当中去了。 下面我们根据第三段来填写这个表格。 生:补充表格。 师:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。”烛之武使用副词“既”、句末语气助词“矣”,来透露出郑国必定灭亡的无奈心态,表明郑国不敢“以卵击石”,我此行也不是为求得秦的高抬贵手,使郑得以保存,以便让秦伯放下警惕之心。这句开场白非常重要,烛之武没有义愤填膺指责秦伯围郑,也没有摇尾乞怜,请求秦伯放过郑国,而是暂时放下秦郑之间的敌对关系,沉稳冷静的谈这件事,不得不说这个开场很妙。因此,他用到的方法是主动示弱,以退为进。 生:补充表格。 师:这里烛之武用敬称“君、敢以、执事”来表达对秦伯的尊重、希望与请托之情,拉近了与秦伯的情感距离;用假设关系的词“若”吊起了秦伯的“胃口”,以便让秦伯有兴趣听他说下去。用到的方法是博取好感,引起兴趣。 生:补充表格。 师:第三句“越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也”” 首先他从郑国与秦国地理位置关系入手来分析,我们根据这幅图可以看到秦与郑并不实际相接,而是中间隔了晋和别的诸侯国。即使灭亡郑国,秦国也会存在管理困难的问题,阐述了“亡郑”是厚人薄己,利晋害秦的道理。 然后话锋一转,烛之武假设了“舍郑”“存郑”对秦国的益处,在一弊一利面前,秦君的选择天平自然会有所倾斜,以此引导秦伯放弃与晋国一起攻打郑国的想法。用的方法是转换角度,说明利害。 生:补充表格。 师:接着看下面这几句,他转入从晋与秦的关系来挑拨离间。 “且君尝为 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~