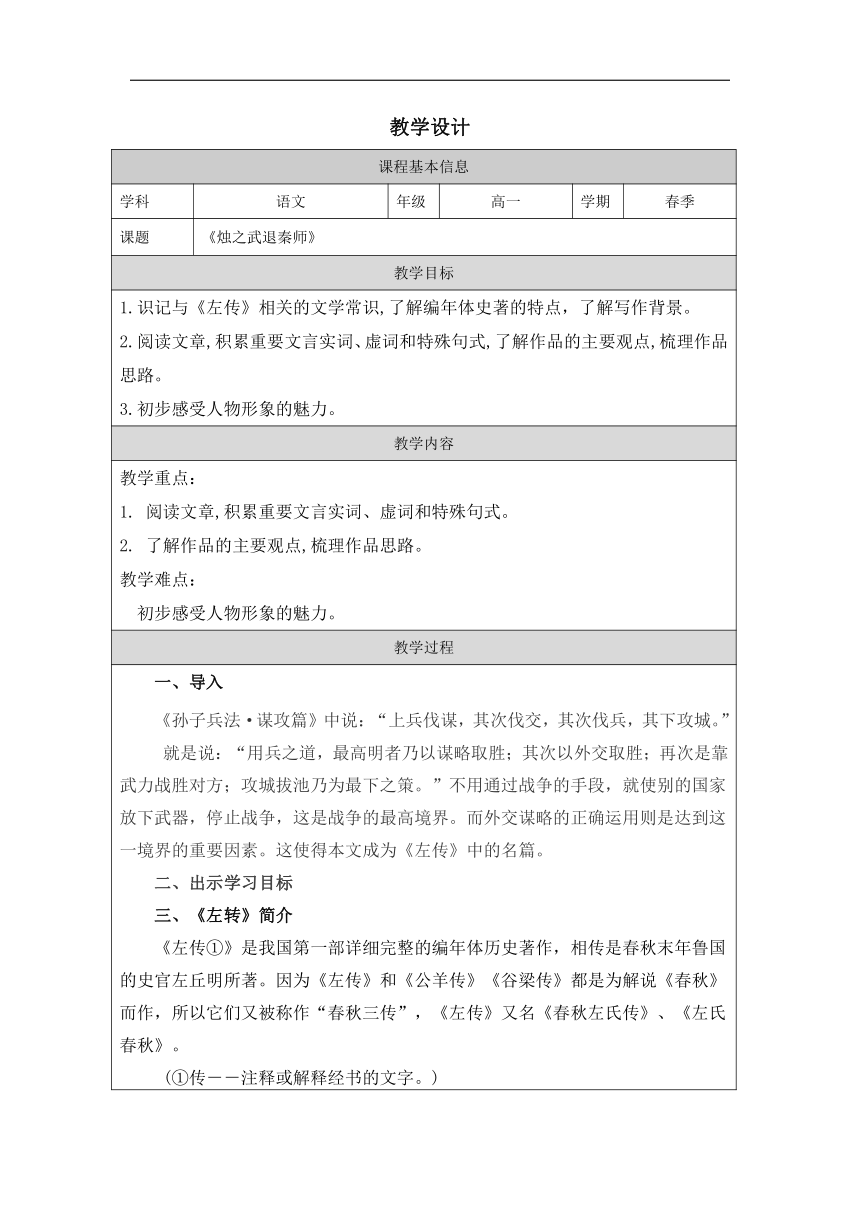

教学设计 课程基本信息 学科 语文 年级 高一 学期 春季 课题 《烛之武退秦师》 教学目标 1.识记与《左传》相关的文学常识,了解编年体史著的特点,了解写作背景。 2.阅读文章,积累重要文言实词、虚词和特殊句式,了解作品的主要观点,梳理作品思路。 3.初步感受人物形象的魅力。 教学内容 教学重点: 1. 阅读文章,积累重要文言实词、虚词和特殊句式。 2. 了解作品的主要观点,梳理作品思路。 教学难点: 初步感受人物形象的魅力。 教学过程 导入 《孙子兵法·谋攻篇》中说:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。” 就是说:“用兵之道,最高明者乃以谋略取胜;其次以外交取胜;再次是靠武力战胜对方;攻城拔池乃为最下之策。”不用通过战争的手段,就使别的国家放下武器,停止战争,这是战争的最高境界。而外交谋略的正确运用则是达到这一境界的重要因素。这使得本文成为《左传》中的名篇。 出示学习目标 《左转》简介 《左传①》是我国第一部详细完整的编年体历史著作,相传是春秋末年鲁国的史官左丘明所著。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”,《左传》又名《春秋左氏传》、《左氏春秋》。 (①传--注释或解释经书的文字。) 史书体例介绍 编年体 按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。 国别体 分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。 纪传体 以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。 背景介绍 秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有两点。 其一,郑国曾两次得罪过晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然立即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。 其二,晋秦两国联合围攻郑国,是因为晋秦都要争夺霸权,均需要向外扩张。晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,而且秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就成了必然。 整体感知 初读文章,整体感知 (1)检测课前学习任务完成情况。(生字注音) (2)学生结合课下注释诵读文章。 题目是文章的眼睛,它告诉我们什么?(学生思考回答) (1)核心人物是烛之武。 (2)“退秦师”是中心事件,一人能使万人退却,力量悬殊,充满悬念。 提问:课文讲述了一个什么样的故事呢? - 秦晋围郑,郑国危在旦夕。烛之武奉郑君之命,只身前往秦国,说服了秦君,免去了一场战祸。 3.请用简洁的语言概括各段内容(暂停视频思考概括) 本文是按照时间顺序写的。 第一段:秦、晋围郑。25字,写出了形势的危急,点出了围郑原因,写出了驻 军位置。 第二段:临危受命。在佚之狐的推荐下,烛之武捐弃前嫌,勇担重任。 第三段:说退秦师。本段的重点在“说”,说辞虽仅百余字,却步步紧逼,层层深入。 第四段:迫晋退兵。晋文公权衡利弊,决定退兵,烛之武成功退秦师。 “�———�是本文的文眼,文章围绕“为什么退,怎么退,退的结果如何”而展开,思路清晰。 具体研读 1.第1段写晋、秦围郑。 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。 思考: (1)烛之武为什么要退秦师?(用原文回答) (2)晋侯、秦伯为什么要围攻郑国?(用原文回答) (3)秦晋是怎么围攻郑国的?(用原文回答) 值得注意的是,虽然是晋、秦围郑,但主要是由于晋国想要报复郑国,与秦国自身关系不大,秦国出兵,只是由于与晋国的良好关系以及自身扩张的需要,这就为下文烛之武劝退秦军创造了可能。 同时,晋、秦两国军队并未合兵一处,也为烛之武分化对手提供了有利条件。 2.第2段写烛之武临危受命。 佚 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~