(

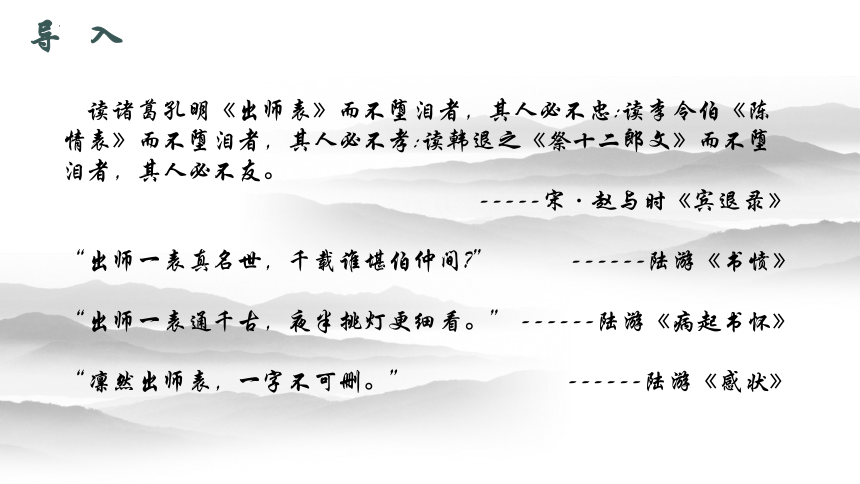

课件网) 读诸葛孔明《出师表》而不堕泪者,其人必不忠:读李令伯《陈情表》而不堕泪者,其人必不孝:读韩退之《祭十二郎文》而不堕泪者,其人必不友。 --宋·赵与时《宾退录》 “出师一表真名世,千载谁堪伯仲间 ” --陆游《书愤》 “出师一表通千古,夜半挑灯更细看。” --陆游《病起书怀》 “凛然出师表,一字不可删。” --陆游《感状》 导入 诸葛亮 出师表 1.积累常用的文言实词、虚词,疏通文义。 2.熟悉内容,理清作者行文思路。 3.领会文章融议论、记叙、抒情为一体的写法。 4.感悟诸葛亮的高风亮节,并了解其政治主张,增强责任感和使命感。 学习目标 表是中国古代下臣向帝王上书陈情言事的一种特殊文体。战国时期统称为“书”,如李斯的《谏逐客书》。到了汉代,这类文字被分成四个小类,即章、奏、表、议。《表》的主要作用是表达臣子对君主的忠诚和希望。 “表”的基本特征是“动之以情”。此外,这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某诚惶诚恐、顿首、死罪”之类的话。著名的有李密的《陈情表》、诸葛亮的《出师表》。《出师表》是诸葛亮在出师北伐前向刘禅(刘后主)的言事呈文。 文体常识—表 作者简介 诸葛亮(181-234),字孔明,三国时期著名的政治家、军事家。他年轻时隐居隆中,刻苦攻读史书,常以管仲、乐毅自比,人称“卧龙”。刘备三顾茅庐后,诸葛亮为其真情所动,出山辅佐刘备,联吴抗曹,败曹操于赤壁,形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。刘备死后,他受遗诏辅助后主刘禅。 1岁:诸葛亮诞生于琅邪阳都(今山东沂南县)。 15岁:诸葛亮和弟妹移居隆中。 27岁:刘备三顾茅庐,诸葛亮对刘备陈说三分天下之计,即著名的“隆中对”。旋即出山辅助刘备。 28岁:诸葛亮说服孙权与刘备结盟,参与赤壁之战获胜。 41岁:刘备登基,建立蜀国。诸葛亮任丞相。 43岁:刘备白帝城托孤诸葛亮。刘禅封诸葛亮为武乡侯,领益州牧。 45岁:诸葛亮率军南征,稳定南部四郡。 47岁:诸葛亮向后主刘禅呈交《出师表》进行北伐。 48岁:北伐街亭失守,诸葛亮挥泪斩马谬,自贬为右将军,行丞相事。 49岁:诸葛亮再次北伐夺取武都、阴平,恢复丞相职位。蜀建兴8年。 50岁:诸葛亮再次北伐。 51岁:诸葛亮北伐,破司马仲达,大败魏将张合。 54岁:诸葛亮于再次北伐中病故于五丈原。 生平经历 关于刘禅 刘备之子,小名阿斗。刘备死后他继任蜀汉皇帝,昏庸无能,由诸葛亮辅政,“政事无巨细,咸决于亮”。公元234年,诸葛亮病死北伐军中,他逐渐信任宦官,朝政腐败。公元263年魏军攻成都,他出降,第二年举家迁洛阳,被封为安乐县公。由于他是历史上著名的庸碌无为的皇帝,所以后世就把“阿斗”当作昏庸无能的人的代称。“扶不起的刘阿斗”形容软弱无能,没有大志,不思振作的人。 人们常把乐以忘返或乐而忘本,无故国故土之思的人,称作“乐不思蜀”。这个典故就产生于三国时的洛阳。 当时魏军入川,蜀后主刘禅投降,被送到洛阳。司马昭封他为安乐公,赐住宅,及僮婢百人。刘禅为表感谢,特意登门致谢,司马昭于是设宴款待,并以歌舞助兴。当演奏到蜀地乐曲时,蜀旧臣们油然而生国破家亡的伤怀之情,个个泪流满面。而刘禅却麻木不仁嬉笑自若。司马昭见状,便问刘禅;“你思蜀否 ”刘禅答道:“此乐间,不思蜀。”他的旧臣郤【xì】正闻听此言,连忙找个机会悄悄对他说:“陛下,等会儿若司马昭再问您,您就哭着回答:‘先人坟墓,远在蜀地,我没有一天不想念啊!’这样,司马昭就能让陛下回蜀了。”刘禅听后,牢记在心。酒至半酣,司马昭果然又发问,刘禅赶忙把郤正教他的话学了一遍,只是欲哭无泪。司马昭听了,说“咦,这话怎么像是郤正说的 ”刘禅惊奇道:“你说 ... ...