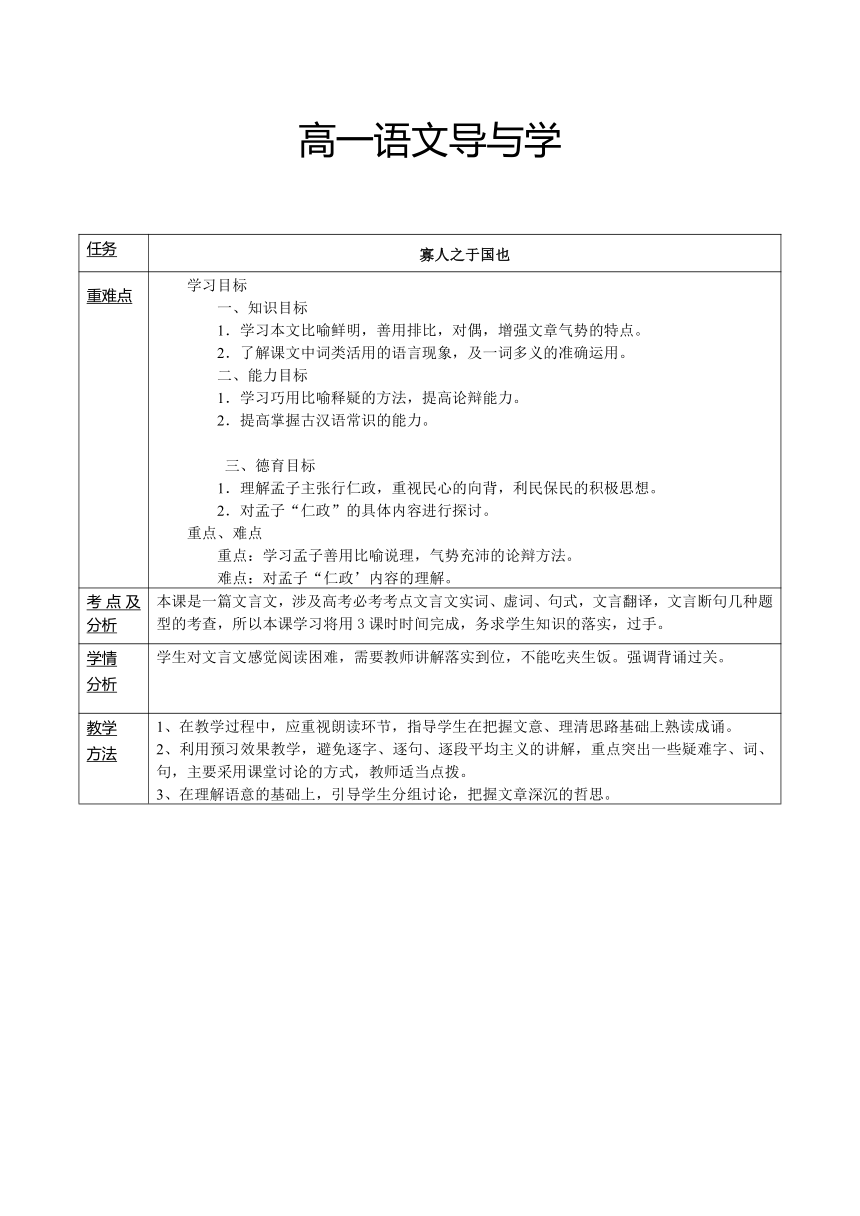

高一语文导与学 任务 寡人之于国也 重难点 学习目标 一、知识目标 1.学习本文比喻鲜明,善用排比,对偶,增强文章气势的特点。 2.了解课文中词类活用的语言现象,及一词多义的准确运用。 二、能力目标 1.学习巧用比喻释疑的方法,提高论辩能力。 2.提高掌握古汉语常识的能力。 三、德育目标 1.理解孟子主张行仁政,重视民心的向背,利民保民的积极思想。 2.对孟子“仁政”的具体内容进行探讨。重点、难点 重点:学习孟子善用比喻说理,气势充沛的论辩方法。 难点:对孟子“仁政’内容的理解。 考点及分析 本课是一篇文言文,涉及高考必考考点文言文 出卷网实词、虚词、句式,文言翻译,文言断句几种题型的考查,所以本课学习将用3课时时间完成,务求学生知识的落实,过手。 学情分析 学生对文言文感觉阅读困难,需要教师讲解落实到位,不能吃夹生饭。强调背诵过关。 教学方法 1、在教学过程中,应重视朗读环节,指导学生在把握文意、理清思路基础上熟读成诵。2、利用预习效果教学,避免逐字、逐句、逐段平均主义的讲解,重点突出一些疑难字、词、句,主要采用课堂讨论的方式,教师适当点拨。3、在理解语意的基础上,引导学生分组讨论,把握文章深沉的哲思。 教学过程 3课时(第1课时)【知识衔接】1 出卷网、作者简介孟子(约前372—前289),名轲,字子舆 出卷网,战国邹(今山东邹县东南)人。当时著名的思想家、政治家、教育家。据《史记 孟子荀卿列传》记载,他是子思(孔子孙,名伋)的再传弟子,曾游说齐、宋、滕、魏等国。当时“天下方务于合从连横,以攻伐为贤”,孟子却说“唐、虞、三代之德”,被诸侯认为迂阔、远离实际,不被采纳。因此,孟子“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。《孟子》一书全面反映了孟子的思想。孟子是继 出卷网孔子之后的一个最大的儒学大师,一向被认为是继承孔子学说的正统,后世将他和孔子并称。他曾拒杨墨,反纵横,维护和发展了儒家学说,对当时和后世思想界影响很大。《孟子》在写作上很有特色。 出卷网首先是善于雄辩,具有气势充沛、感情强烈、笔墨酣畅的风格;采用了多种方式方法进行辩论,逻辑谨严。其中最多的是各种发问的方式方法,时而提问,时而设问,时而反问,运用自如,灵活多变。其次,善用比喻和寓言陈述事理,辩论是非。2、文本解读《寡人之于国也》节选自《孟子 梁惠王上》,是《孟子》体现“仁政”思想最重要的篇章。 课文题目“寡人之于国也”是编者 出卷网加的。本是梁惠王向孟子说的一句话:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。”意思是“我对于梁国的治理,已经费尽心力了。”孟子针对梁惠王“尽心焉”的自诩之言,针对诸侯纷争、民不聊生的社会现实,辛辣的嘲弄了以贤君自居的梁惠王,并愤怒的指出一些封建王侯自诩“为民父母”,可实际上确实“率兽而食人”的人,是人民的灾星。从维护统治阶级的根本利益出发,高瞻远瞩,独倡王道,论述了行“仁政”和“王天下”的关系。《孟子》善用比喻和寓言来说理,论辩 出卷网技巧十分高明,这在本文中都有明显的体现。运用各种驱诱论敌就范的手法,文辞铺张扬厉,时露尖刻,喜用排偶句,笔锋咄咄逼人。“王道”是孟子政治理想的最高境界, 出卷网那么,具体来说,什么是“王道”呢?也就是孟子在《寡人之于国也》中提出的理想国。孟子先讲“王道之始”,提出“使民加多”的几项基本措施。这是实行王道的开始,也就是前提。换句话说,孟子认为实行王道首先要保证老百姓生活的物质需求,而保证物质需求就要保护生产资源和生活环境,保证自然资源的可持续性发展。对今日资源开发都具借鉴意义。孟子后讲“王道之终”,行王道最终的结果是如何,他提出三种经济措施带有根本性质。不仅主张养民,还主 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~