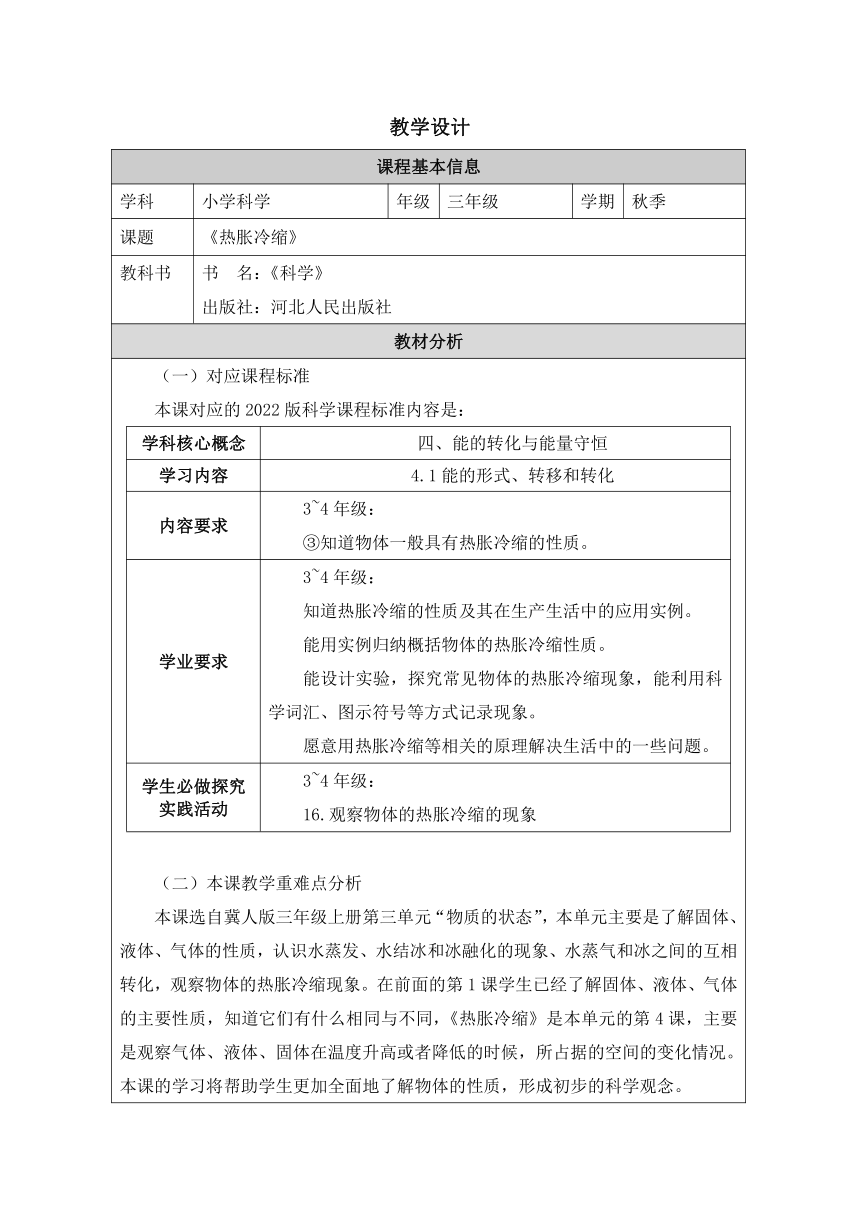

教学设计 课程基本信息 学科 小学科学 年级 三年级 学期 秋季 课题 《热胀冷缩》 教科书 书 名:《科学》 -出卷网-:河北人民-出卷网- 教材分析 (一)对应课程标准 本课对应的2022版科学课程标准内容是: 学科核心概念四、能的转化与能量守恒学习内容4.1能的形式、转移和转化内容要求3~4年级: ③知道物体一般具有热胀冷缩的性质。学业要求3~4年级: 知道热胀冷缩的性质及其在生产生活中的应用实例。 能用实例归纳概括物体的热胀冷缩性质。 能设计实验,探究常见物体的热胀冷缩现象,能利用科学词汇、图示符号等方式记录现象。 愿意用热胀冷缩等相关的原理解决生活中的一些问题。学生必做探究实践活动3~4年级: 16.观察物体的热胀冷缩的现象 (二)本课教学重难点分析 本课选自冀人版三年级上册第三单元“物质的状态”,本单元主要是了解固体、液体、气体的性质,认识水蒸发、水结冰和冰融化的现象、水蒸气和冰之间的互相转化,观察物体的热胀冷缩现象。在前面的第1课学生已经了解固体、液体、气体的主要性质,知道它们有什么相同与不同,《热胀冷缩》是本单元的第4课,主要是观察气体、液体、固体在温度升高或者降低的时候,所占据的空间的变化情况。本课的学习将帮助学生更加全面地了解物体的性质,形成初步的科学观念。 教材中,本课分为情境与问题、探究与发现、应用与拓展三个环节。情境与问题是出示踩瘪乒乓球的情境,提问瘪乒乓球放进热水里有什么变化;探究与发现分别让学生通过实验,观察气体、液体、固体在受热和遇冷时体积的变化;应用与拓展是介绍热胀冷缩在生活中的应用。 教学思路调整 维果茨基的观点主张教学以学生的“前概念”为起点,搭建支架,最终跨越“最近发展区”而达到新的发展水平。本课教学设计根据维果斯基的“最近发展区”教学理论,基于学生的前概念,依据《义务教育科学课程标准》(2022年版),通过创设情境吸引、探究、解释、迁移、评价等五个教学环节,以学生为中心,利用小组合作形式探究,有效引导学生建构相关科学概念,并对教材内容进行了一定的调整,制定了以下的教学思路和策略: 教学活动的调整。教材的探究与发现环节是指导学生进行实验,观察气体、液体、固体的热胀冷缩现象。根据2022版的课标要求:能设计实验,探究常见物体的热胀冷缩现象,能利用科学词汇、图示符号等方式记录现象。因此对教学重难点进行调整,通过“观察哪里的空气?”、“怎样让空气的温度升高或降低?”、“根据什么现象判断气体占据的空间有变化?”3个问题引导学生讨论设计实验探究空气的温度变化时,它所占据的空间变化情况。接着在探究液体、固体是否会热胀冷缩的实验中,引导学生像研究气体一样设计对比实验进行探究,锻炼学生设计实验的能力。 实验内容的创新。教材中探究空气热胀冷缩的实验是选用气球,但是在实际操作中发现,利用气球的实验效果不太明显,需要用温度较高和较低的水才能有明显的热胀冷缩对比,有一定的危险性。因此,选用生活中常见、有趣、好玩的泡泡膜帮助学生观察气体占据空间的变化,实验效果十分明显,且实验所需条件不高,易操作,学生十分感兴趣。 实验方法的调整。教材中仅提供了热水和冷水作为对比的条件,为了更加科学合理直观地进行对比实验,课堂上提供了常温水、热水、冷水3种不同温度的环境。热胀冷缩现象分为两个部分,分别是受热膨胀和遇冷收缩,前者是物体在常温水和热水环境对比,后者是常温水和冷水环境对比,让学生形成科学的对比实验方法。 教学模式的采用。本课以5E教学模式开展教学,包括吸引、探究、解释、迁移、评价等五个教学环节。在吸引环节,出示踩瘪乒乓球的情境,提问学生怎样让瘪乒乓球复原?是谁热胀冷缩让乒乓球复原?以问题引导学生关注研究的对 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~