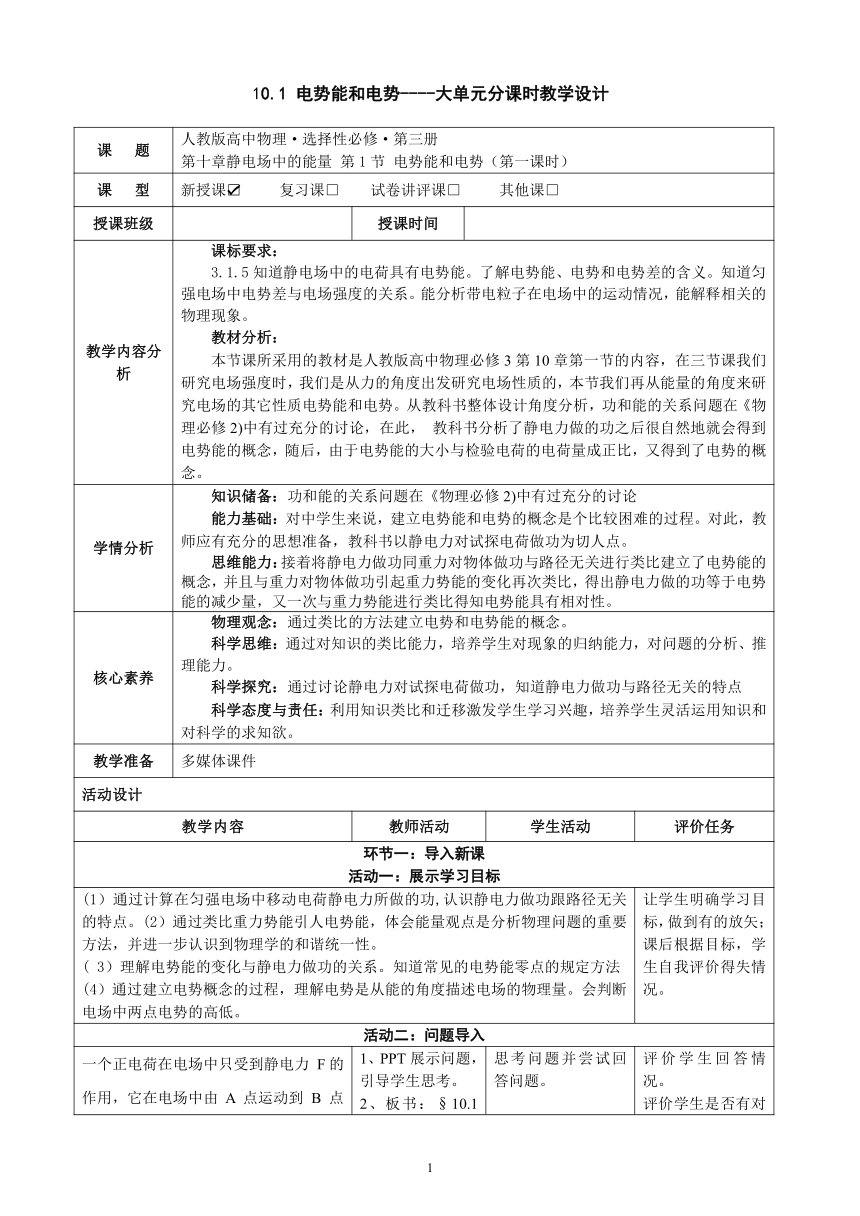

10.1 电势能和电势--大单元分课时教学设计 课 题 人教版高中物理·选择性必修·第三册 第十章静电场中的能量 第1节 电势能和电势(第一课时) 课 型 新授课 复习课□ 试卷讲评课□ 其他课□ 授课班级 授课时间 教学内容分析 课标要求: 3.1.5知道静电场中的电荷具有电势能。了解电势能、电势和电势差的含义。知道匀强电场中电势差与电场强度的关系。能分析带电粒子在电场中的运动情况,能解释相关的物理现象。 教材分析: 本节课所采用的教材是人教版高中物理必修3第10章第一节的内容,在三节课我们研究电场强度时,我们是从力的角度出发研究电场性质的,本节我们再从能量的角度来研究电场的其它性质电势能和电势。从教科书整体设计角度分析,功和能的关系问题在《物理必修2)中有过充分的讨论,在此, 教科书分析了静电力做的功之后很自然地就会得到电势能的概念,随后,由于电势能的大小与检验电荷的电荷量成正比,又得到了电势的概念。 学情分析 知识储备:功和能的关系问题在《物理必修2)中有过充分的讨论 能力基础:对中学生来说,建立电势能和电势的概念是个比较困难的过程。对此,教师应有充分的思想准备,教科书以静电力对试探电荷做功为切人点。 思维能力:接着将静电力做功同重力对物体做功与路径无关进行类比建立了电势能的概念,并且与重力对物体做功引起重力势能的变化再次类比,得出静电力做的功等于电势能的减少量,又一次与重力势能进行类比得知电势能具有相对性。 核心素养 物理观念:通过类比的方法建立电势和电势能的概念。 科学思维:通过对知识的类比能力,培养学生对现象的归纳能力,对问题的分析、推理能力。 科学探究:通过讨论静电力对试探电荷做功,知道静电力做功与路径无关的特点 科学态度与责任:利用知识类比和迁移激发学生学习兴趣,培养学生灵活运用知识和对科学的求知欲。 教学准备 多媒体课件 活动设计 教学内容 教师活动 学生活动 评价任务 环节一:导入新课 活动一:展示学习目标 (1)通过计算在匀强电场中移动电荷静电力所做的功,认识静电力做功跟路径无关的特点。(2)通过类比重力势能引人电势能,体会能量观点是分析物理问题的重要方法,并进一步认识到物理学的和谐统一性。 ( 3)理解电势能的变化与静电力做功的关系。知道常见的电势能零点的规定方法 (4)通过建立电势概念的过程,理解电势是从能的角度描述电场的物理量。会判断电场中两点电势的高低。 让学生明确学习目标,做到有的放矢; 课后根据目标,学生自我评价得失情况。 活动二:问题导入 一个正电荷在电场中只受到静电力 F的作用,它在电场中由 A 点运动到 B 点时,静电力做正功还是负功?动能增加还是减少? 1、PPT展示问题,引导学生思考。 2、板书:§10.1电势能和电势 思考问题并尝试回答问题。 评价学生回答情况。 评价学生是否有对新课题的求知欲望。 环节二:新课教学 活动一:静电力做功的特点 1.重力和静电力的对比 甲 乙 (1)重力的大小和方向 如图甲所示,一个质量为m的物体不管它怎样运动,在地面某位置所受的重力大小都等于mg,方向竖直向下。 (2)静电力的大小和方向 如图乙所示,一个带正电的电荷量为q的试探电荷在匀强电场中某位置,不管它怎样运动,其所受静电力的大小都等于qE,方向跟电场强度E的方向相同。 2.静电力做功的特点 在电场强度为 E 的匀强电场中任取 A、B两点,把试探电荷 q 沿不同路径从 A 点移动到 B 点,通过计算不同路径的静电力做功来判断其是否具有与路径无关的特点。 (1)将正的检验电荷q分别沿直线和折线从A移至B,求电场力所做的功的表达式。 ①沿直线A-B: WAB =Fcosθ|AB|=qEcosθ|AB| = qE|AM| ②沿折线A-M-B: 对AM:W1 = q E ·|AM| 对MB:W2 = 0 在整个移动过程A-M-B, ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~