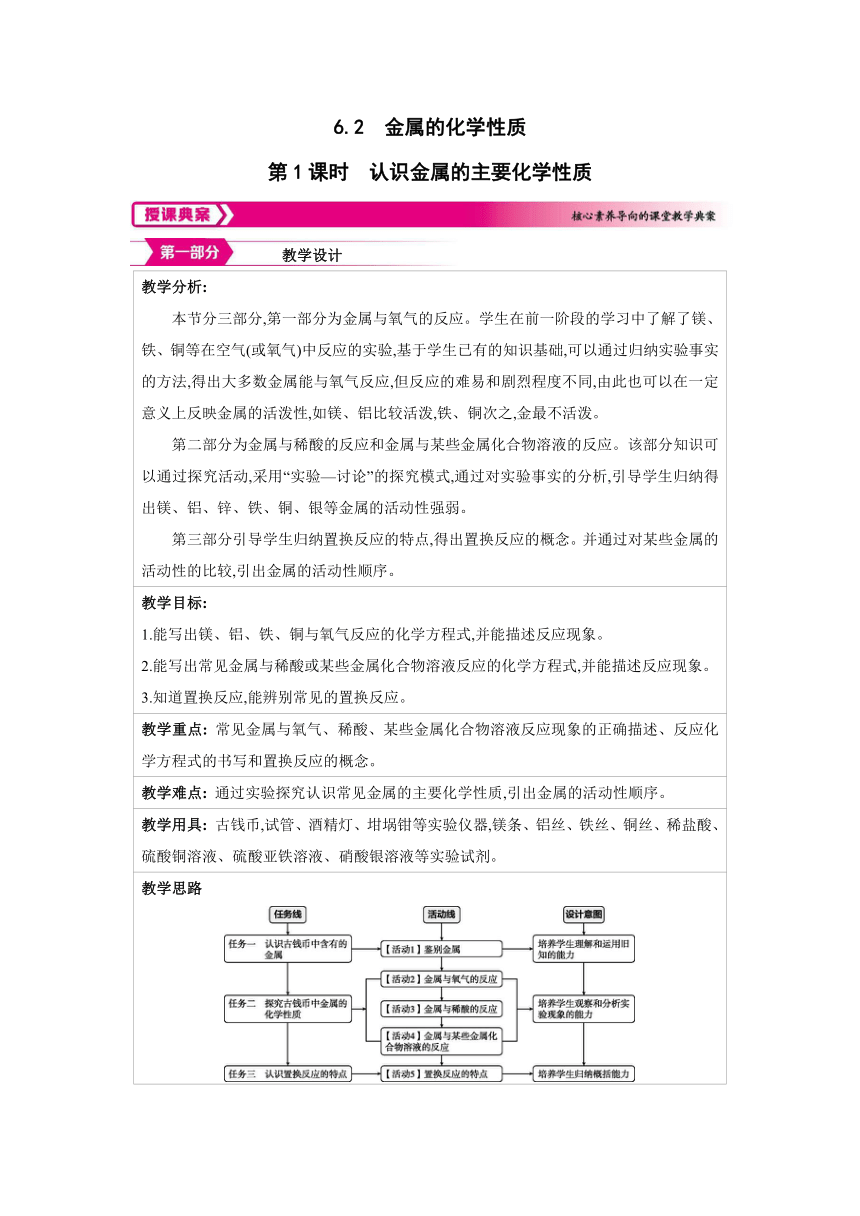

世界 6.2 金属的化学性质 第1课时 认识金属的主要化学性质 教学设计 教学分析: 本节分三部分,第一部分为金属与氧气的反应。学生在前一阶段的学习中了解了镁、铁、铜等在空气(或氧气)中反应的实验,基于学生已有的知识基础,可以通过归纳实验事实的方法,得出大多数金属能与氧气反应,但反应的难易和剧烈程度不同,由此也可以在一定意义上反映金属的活泼性,如镁、铝比较活泼,铁、铜次之,金最不活泼。 第二部分为金属与稀酸的反应和金属与某些金属化合物溶液的反应。该部分知识可以通过探究活动,采用“实验—讨论”的探究模式,通过对实验事实的分析,引导学生归纳得出镁、铝、锌、铁、铜、银等金属的活动性强弱。 第三部分引导学生归纳置换反应的特点,得出置换反应的概念。并通过对某些金属的活动性的比较,引出金属的活动性顺序。 教学目标: 1.能写出镁、铝、铁、铜与氧气反应的化学方程式,并能描述反应现象。 2.能写出常见金属与稀酸或某些金属化合物溶液反应的化学方程式,并能描述反应现象。 3.知道置换反应,能辨别常见的置换反应。 教学重点: 常见金属与氧气、稀酸、某些金属化合物溶液反应现象的正确描述、反应化学方程式的书写和置换反应的概念。 教学难点: 通过实验探究认识常见金属的主要化学性质,引出金属的活动性顺序。 教学用具: 古钱币,试管、酒精灯、坩埚钳等实验仪器,镁条、铝丝、铁丝、铜丝、稀盐酸、硫酸铜溶液、硫酸亚铁溶液、硝酸银溶液等实验试剂。 教学思路 教学过程 教师活动 学生活动 设计意图 【展示】 古钱币的实物(或图片)。 【引言】 中国古代金属货币形态多是由古代农具演变而来,币材多用铜、铁等贱金属。那么,为什么选这些金属制作钱币 它们有着怎样的化学性质 这就是这节课我们将要研究的内容。 倾听,思考。 借助我国古代合金材料的制造(铸造钱币),引出课题,激发学生学习本节知识的兴趣。 任务一 认识古钱币中含有的金属 【提问】 古代的钱币有多种,如金币、银币、铜币、铁币等,观察两枚古币,猜测它们主要是由什么金属制成的 如何设计实验鉴别 依据是什么 【查阅资料】 碱式碳酸铜又称“铜绿”,也称“铜锈”,是一种绿色粉末。它是由铜在潮湿的空气中与水、氧气和二氧化碳等物质发生复杂的化学反应生成的。 小组内讨论交流,进行“猜想与假设”,并根据猜想设计实验,由小组代表汇报组内讨论结果。 培养学生提出猜想与假设、设计实验方案的能力。 【活动1】 鉴别金属 根据小组内汇报的方法,确定实验方案,引导学生观察实验现象,总结实验结论。 方法现象结论观察 磁铁吸引 结论:铜币和铁币都容易在空气中发生缓慢氧化而生锈。 小组内观察实验现象,分析实验结论。 培养学生观察和分析实验现象的能力。 【过渡】 在前面的学习中,我们知道金属镁、铁、铜都能与氧气发生化学反应。回顾镁、铁、铜与氧气反应的现象,写出相关的化学方程式。 书写镁、铁、铜与氧气反应的化学方程式。 培养学生理解和运用旧知的能力。 【过渡】 我们生活中常见的金属还有什么 思考并回答:金属铝和金等。 让学生从生活走进化学,突出化学与社会的密切联系。 任务二 探究古钱币中金属的化学性质 【过渡】 氧气是化学性质比较活泼的气体,能与许多物质发生反应并放出大量的热。那么,不同金属与氧气反应的难易和剧烈程度相同吗 现在让我们来进行实验探究。 【活动2】 金属与氧气的反应 【进行实验】 (1)将镁条、铝丝、铁丝、铜丝用砂纸打磨光亮,放在空气中。过一会儿,观察并记录现象。 (2)用坩埚钳夹一段镁条,在酒精灯上点燃,观察并记录实验现象。 (3)将一根铁丝绕成螺旋状,在一端系上一根火柴,用坩埚钳夹住另一端,在酒精灯上点燃火柴,待火柴快燃尽时,将铁丝伸入盛有氧气的集气瓶中(底部有 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~