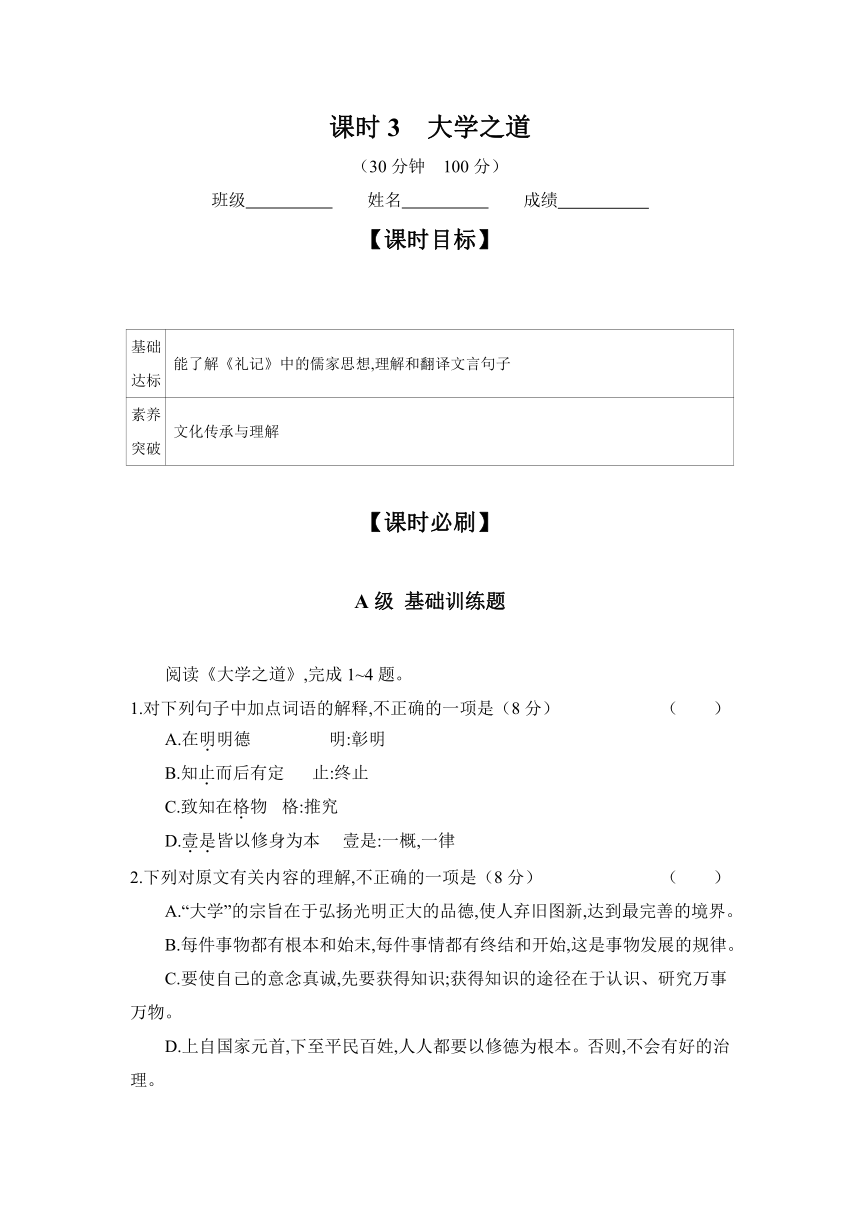

课时3 大学之道 (30分钟 100分) 班级 姓名 成绩 【课时目标】 基础 达标 能了解《礼记》中的儒家思想,理解和翻译文言句子 素养 突破 文化传承与理解 【课时必刷】 A级 基础训练题 阅读《大学之道》,完成1~4题。 1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(8分) ( ) A.在明明德 明:彰明 B.知止而后有定 止:终止 C.致知在格物 格:推究 D.壹是皆以修身为本 壹是:一概,一律 2.下列对原文有关内容的理解,不正确的一项是(8分) ( ) A.“大学”的宗旨在于弘扬光明正大的品德,使人弃旧图新,达到最完善的境界。 B.每件事物都有根本和始末,每件事情都有终结和开始,这是事物发展的规律。 C.要使自己的意念真诚,先要获得知识;获得知识的途径在于认识、研究万事万物。 D.上自国家元首,下至平民百姓,人人都要以修德为根本。否则,不会有好的治理。 3.第一段的三句话之间是什么关系 (12分) 第二段重点写了哪“八目” “八目”之间是什么关系 (12分) B级 素养提升题 阅读下面的文字,完成5~7题。 《大学》以“明德”作为思想的聚焦,开篇即言“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,指出大学的宗旨在于“明明德”。 历代的学者对“明德”概念做出了不同的解释,东汉儒者郑玄释为“至德”,唐代经学家孔颖达释为“光明之德”,清人唐文治释为“君德”。这些阐释看似不一,但是都反映出“明德”与先王政教之间有一定的渊源关系。结合“明德”思想的历史发展轨迹和《大学》文本来看,《大学》中的“明德”思想实际包含了两个层面的内容。 其一,“明德”指理性的政治美德,“明明德”就是要彰明、弘扬这种美德。从《大学》中的阐发来看,从政之人要心怀仁爱百姓之心,始终保持谦虚谨慎的态度;君主和百官应以义制利,不以个人私欲损害百姓的利益和福祉;君主百官要做到内心公平中正,一言一行为百姓起到示范作用。《大学》中将“明德”指向“明政之德”,是对早期“明德”传统的继承。“明德”最早出现在金文中,指承自先祖,以威仪和勤政为主要特征的政治品格。在《国语》《左传》《康诰》等早期文献中,“明德”也多次出现,用以颂扬古代圣王的美好德行。在这些文献中,“明德”常与“幽昏”“无礼”等词对举而出现,凸显出“明德”是辟邪、淫佚、荒怠、粗秽、暴虐等非理性的政治品性的对立面。 其二,“明德”也指人人本有、自身所具的光明德行。“明明德”就是通过教育和自明,使人所本有的光明德行得以显明。《大学》对早期的“明德”乃“明政之德”的传统进行了继承,但同时对“明德”的主体和“明德”之“德”的内容进行了扩充。在西周及更早的时期都是推行王官之学,早期的“明德”具有鲜明的贵族性,但是在《大学》中,“德”不再被认为是君主、官员等贵族独享的,而是属于所有人的。对“明德”的主体进行扩充,一方面体现出人文秩序的构建、社会良好德风的形成需要全社会共同努力;另一方面也是对教育普遍化的倡导。孔子提出“有教无类”的教育理念以来,儒家一直为推动平民教育和为更广阔的阶层争取文化权利而努力。《大学》丰富了早期“明德”之“德”的内容,在政治之德外,将人伦道德和公共美德也纳入“明德”范畴中。孝、慈乃人伦之德,与国人交而应有之信乃公共美德,这些美好的德行是人人内在皆有且应该彰显之德。《大学》中强调人伦道德和公共美德的重要性,甚至认为要修政德、行政德,首先要明人伦、讲公德。《大学》中也强调“自明”的重要性,言“克明峻德”的关键在于自我澄明,在自我澄明的基础上辅之以教育,通过格物、致知、诚意、正心、修身而明德。 从两个层面明确《大学》中“明德”的旨趣,有助于深入把握《大学》的核心要义。《大学》中的“明德”所指是丰富的,其中既包含选贤任能 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~