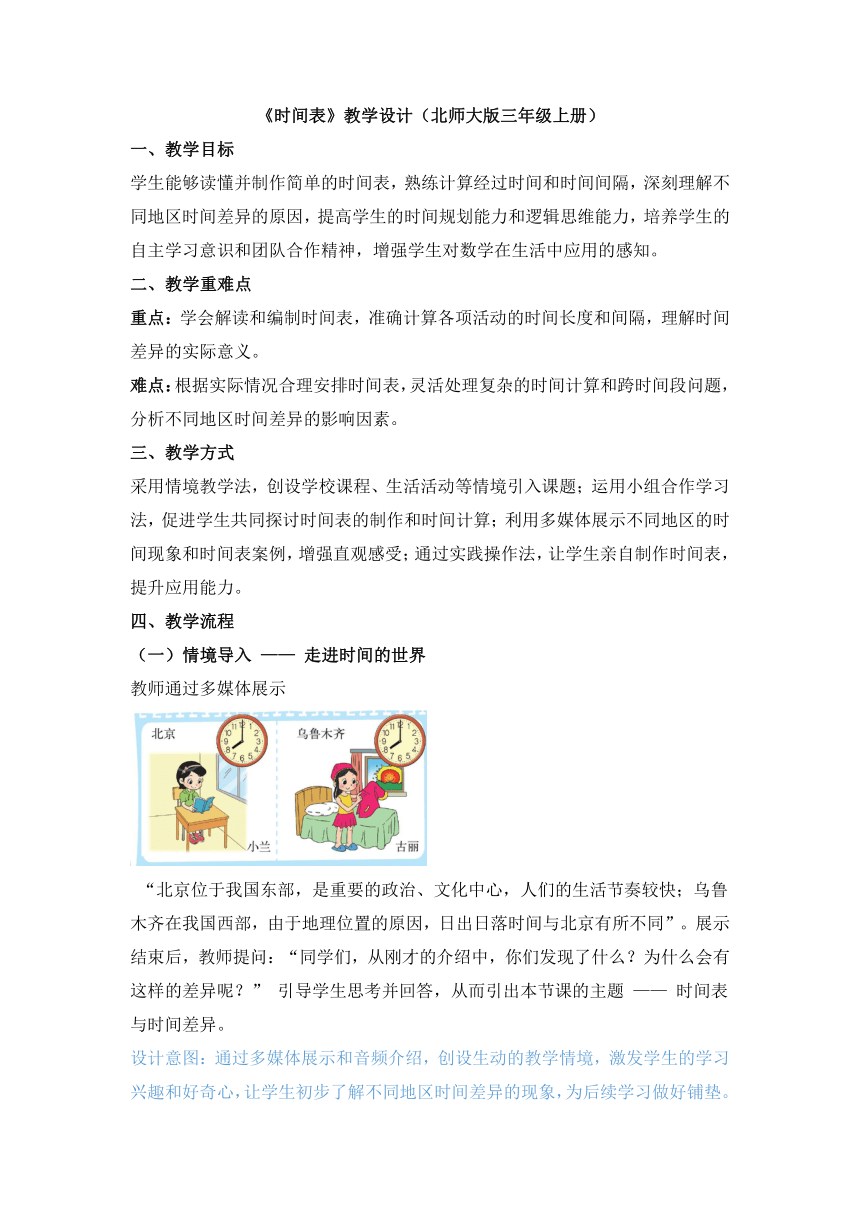

《时间表》教学设计(北师大版三年级上册) 一、教学目标 学生能够读懂并制作简单的时间表,熟练计算经过时间和时间间隔,深刻理解不同地区时间差异的原因,提高学生的时间规划能力和逻辑思维能力,培养学生的自主学习意识和团队合作精神,增强学生对数学在生活中应用的感知。 二、教学重难点 重点:学会解读和编制时间表,准确计算各项活动的时间长度和间隔,理解时间差异的实际意义。 难点:根据实际情况合理安排时间表,灵活处理复杂的时间计算和跨时间段问题,分析不同地区时间差异的影响因素。 三、教学方式 采用情境教学法,创设学校课程、生活活动等情境引入课题;运用小组合作学习法,促进学生共同探讨时间表的制作和时间计算;利用多媒体展示不同地区的时间现象和时间表案例,增强直观感受;通过实践操作法,让学生亲自制作时间表,提升应用能力。 四、教学流程 (一)情境导入 ——— 走进时间的世界 教师通过多媒体展示 “北京位于我国东部,是重要的政治、文化中心,人们的生活节奏较快;乌鲁木齐在我国西部,由于地理位置的原因,日出日落时间与北京有所不同”。展示结束后,教师提问:“同学们,从刚才的介绍中,你们发现了什么?为什么会有这样的差异呢?” 引导学生思考并回答,从而引出本节课的主题 ——— 时间表与时间差异。 设计意图:通过多媒体展示和音频介绍,创设生动的教学情境,激发学生的学习兴趣和好奇心,让学生初步了解不同地区时间差异的现象,为后续学习做好铺垫。 (二)知识探究 ——— 时间表的奥秘解析 认识时间表:教师在 PPT 上展示北京启明小学和新疆民族小学的上课时间表。 引导学生仔细观察表格中的内容,包括课程名称、上课时间、下课时间等。提问学生:“从这两个时间表中,你们能获取哪些信息?” 让学生积极发言,教师进行总结和补充,如北京启明小学第一节上课时间是 8:00,下课时间是 8:40,一节课时长为 40 分钟;新疆民族小学第一节上课时间是 10:00 等。教师强调时间表中每一行代表一节课或一个活动,时间的表示方法通常采用 24 时计时法或 12 时计时法,要注意区分和转换。 设计意图:通过展示实际的学校时间表,让学生直观地认识时间表的结构和内容,培养学生的观察能力和信息提取能力,为后续学习时间表的制作和时间计算奠定基础。 计算时间间隔和活动时长:教师以北京启明小学的时间表为例,提问学生:“上午第二节课从 8:50 开始到 9:30 结束,这节课上了多长时间?” 引导学生用结束时间减去开始时间来计算,即 9 时 30 分 - 8 时 50 分 = 40 分钟。接着,教师又问:“眼保健操从 9:30 开始到 9:35 结束,它的时长是多少?课间休息时间从 9:35 到 9:45,休息了多长时间?” 让学生独立计算,然后同桌之间相互交流核对答案。教师巡视指导,及时纠正学生可能出现的错误,如时间计算时借位或进位不当等问题。教师总结计算时间间隔和活动时长的方法,强调要注意时间单位的统一和计算的准确性。 设计意图:通过具体的时间计算问题,让学生掌握计算时间间隔和活动时长的方法,培养学生的计算能力和时间观念,让学生在实际操作中加深对时间概念的理解。 分析不同地区时间差异:教师再结合地球自转的知识,向学生简单解释由于地球自西向东自转,东边的地区比西边的地区更早看到日出,所以时间上会有差异。以北京和乌鲁木齐为例,北京在东边,日出时间较早,学校上课时间也相对较早;乌鲁木齐在西边,日出时间晚,上课时间也推迟。教师引导学生思考这种时间差异对人们生活和工作的影响,组织学生进行小组讨论,每组推选一名代表进行发言。教师对学生的发言进行点评和总结,让学生进一步理解时间差异的实际意义。 设计意图:通过地理知识的融入,帮助学生理解不同地区时间差异 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~