(

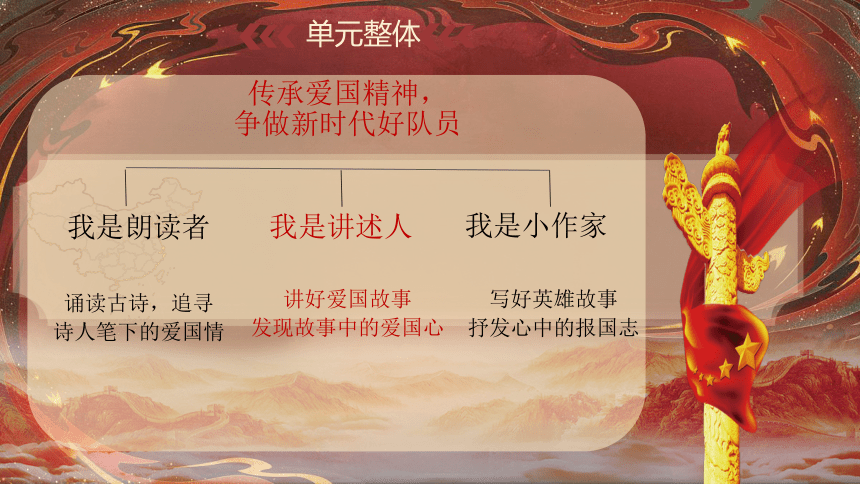

课件网) 单元整体 传承爱国精神, 争做新时代好队员 我是朗读者 我是讲述人 我是小作家 诵读古诗,追寻 诗人笔下的爱国情 讲好爱国故事 发现故事中的爱国心 写好英雄故事 抒发心中的报国志 统编版小学语文教材四年级上册 周恩来 jué 第二课时 22.为中华之崛起而读书 把握文章内容 梳理事件关系, 讲好少年故事。 时间 地点 人物 事件 第一件事 第二件事 第三件事 任务一:梳理事件关系,讲好少年故事 时间 地点 人物 事件 第一件事 新学年 修身课上 魏校长 周恩来 周恩来回答为什么读书 第二件事 十二岁那年 奉天 伯父 周恩来 周恩来疑惑为什么不能去被外国人占据的地方 第三件事 一个星期天 被外国人占据的地方 中国妇女 中国巡警 围观的中国人 周恩来 周恩来看到中国妇女受到欺侮,体会到“中华不振”的含义,立下远大志向 结果 原因 倒叙 任务一:梳理事件关系,讲好少年故事 “你们为什么而读书?” “为家父而读书。” “为明理而读书。” “为光耀门楣而读书。” 任务一:梳理事件关系,讲好少年故事 “你们为什么而读书?” “为中华之崛起而读书!” 清晰而坚定的回答 任务一:梳理事件关系,讲好少年故事 周恩来读书的原因和其他人相比有什么不同之处? 你们为什么而读书? 为家父而读书。 为明理而读书。 为光耀门楣而读书。 周恩来 “为中华之崛起而读书!” 这里作者采用了怎样的写作方法?这样写有什么好处? 采用“对比”的方法。 其他学生的读书目的是:为明理、为挣钱、为吃饭,这些都是为了满足自己的生活需求;而为中华之崛起而读书,则是把个人的学习与民族的振兴联系起来。 在这样的对比中,让我们感受到少年周恩来的博大胸怀和远大志向。 任务一:梳理事件关系,讲好少年故事 听到这样的回答,魏校长是什么反应?你们找到了哪些句子? 魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?” “为中华之崛起而读书!” 魏校长听了,连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!” 惊讶 效:模仿,效仿 任务一:梳理事件关系,讲好少年故事 中华不振 周恩来立下这一志向的原因是什么呢? 任务二:探寻立志之因,体会“中华不振” 关注课文事件,寻找“中华不振”。 小组合作学习要求: 1、用自己喜欢的方式朗读11~17自然段。 2、找出描写“中华不振”的相关句子。 3、结合前置性学习单中查找的资料说说你的感受并进行批注。 任务二:探寻立志之因,体会“中华不振” 事件 体现“中华不振”的语句 你的感受 事件一:耳闻“中华不振” 事件二:目睹“中华不振” 伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。 任务二:探寻立志之因,体会“中华不振” 在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。 被外国人占据 有事绕着走 没地方说理 耳闻“中华不振” 疑惑不解 任务二:探寻立志之因,体会“中华不振” 任务二:探寻立志之因,体会“中华不振” 资料一:1900年,英、美、日、法、俄、意、德、奥八国联军攻陷北京城,大肆烧杀抢掠,损失无法估计。万园之园的圆明园,被抢掠之后,带不走的就用大火烧了三天三夜。 资料二:1900年俄军入侵东北,7月16日,俄军将居住在东北海兰泡的数千名中国人杀死,制造了海兰泡惨案。17~21日,俄军又先后将江东64屯居民万余人赶至黑龙江边,枪杀或用斧头砍死,剩下的被赶入黑龙江淹死。 “中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。 无奈、心痛 耳闻“中华不振” 任务二:探寻立 ... ...