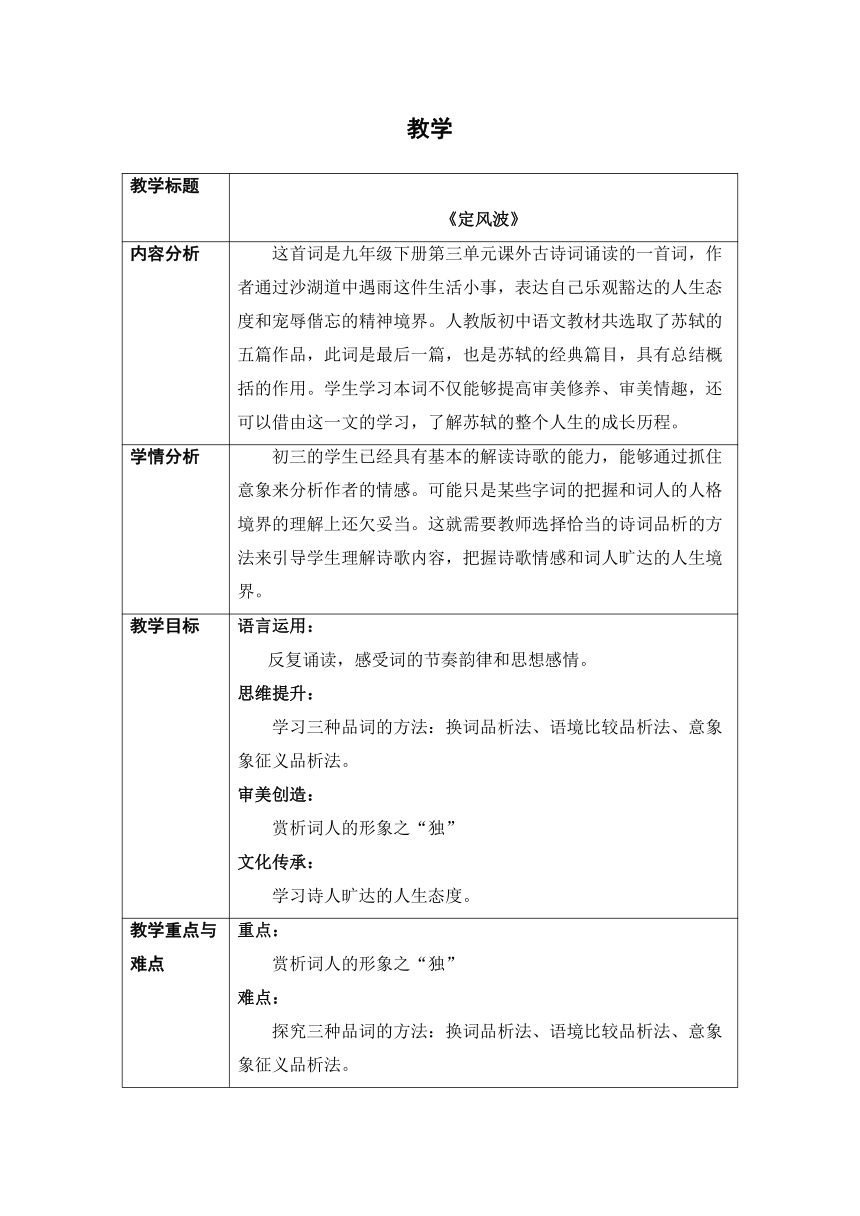

教学 教学标题 《定风波》 内容分析 这首词是九年级下册第三单元课外古诗词诵读的一首词,作者通过沙湖道中遇雨这件生活小事,表达自己乐观豁达的人生态度和宠辱偕忘的精神境界。人教版初中语文教材共选取了苏轼的五篇作品,此词是最后一篇,也是苏轼的经典篇目,具有总结概括的作用。学生学习本词不仅能够提高审美修养、审美情趣,还可以借由这一文的学习,了解苏轼的整个人生的成长历程。 学情分析 初三的学生已经具有基本的解读诗歌的能力,能够通过抓住意象来分析作者的情感。可能只是某些字词的把握和词人的人格境界的理解上还欠妥当。这就需要教师选择恰当的诗词品析的方法来引导学生理解诗歌内容,把握诗歌情感和词人旷达的人生境界。 教学目标 语言运用: 反复诵读,感受词的节奏韵律和思想感情。 思维提升: 学习三种品词的方法:换词品析法、语境比较品析法、意象象征义品析法。 审美创造: 赏析词人的形象之“独” 文化传承: 学习诗人旷达的人生态度。 教学重点与难点 重点: 赏析词人的形象之“独” 难点: 探究三种品词的方法:换词品析法、语境比较品析法、意象象征义品析法。 教学方法 诵读法、小组讨论法、合作探究法、提问法等 教具教学 PPT、教材 教学过程 教师活动 学生活动 设计意图 一、导入新课 PPT展示: 王安石:不知更几百年,方有如此人物。 林语堂:苏轼是一个无可救药的乐天派,在政治上专唱反调的人。 余秋雨:苏轼是中国古代最高贵,最亲切,最有魅力的文人。 那么苏轼到底是一个怎么样的人?今天就让我们一起走进苏轼的经典之作《定风波》。 说说自己心中苏轼的形象 引入本节课的教学重点 二、读诗词,寻“独” 1、诵读此词。要求:读准字音,读出节奏,读出情感。 2、自由诵读小序,提问:你在这篇词的序中读到了哪些内容? 生:时间、地点、时间、环境、创作缘由。 聚焦“同行皆狼狈,余独不觉。”思考:能用“独”组词谈谈对苏轼的初步印象吗? 生:独特、特立独行等。 诵读此词 在“读”中把握关键词理解诗意 三、品“独”之表现 1、自由诵读,独立思考:苏轼的这种“独”表现在哪里? 生:“形”之独特:“竹杖芒鞋”的村野农夫形象,与其为官者形象不符; “行”之独特:吟啸、莫听、回首、归去。 “感觉”之独特:轻胜马、微冷、相迎、也无风雨也无晴。 反复吟诵独立思考,回答问题。 引导学生发现苏轼的独特表现在哪些方面 四、悟“独”之内涵 1、学习三种品词方法,探寻“独”的内涵。 (1)①“莫听穿林打叶声”中的“莫听”可否换为“未闻”? 生:不能,“莫听”就是不去听,不必听,侧重主观选择,“未闻”是没听见,陈述的是一种客观事实。苏轼选择用主观的“莫听”,表现出对风雨声的毫不在意、满不在乎,更突出苏轼的潇洒。 ②“潇洒”是形容一个人在神情、举止自然大方、不造作,“莫听”能表现苏轼的这一特点吗?有没有更贴切的词? 明确:我认为“镇定自若”、“勇敢无畏”更贴切,因为苏轼不在乎的是大风大雨。 师小结:换词品析法。 ①“何妨吟啸且徐行”中的“徐行”与杜甫《漫兴》中“肠断春江欲尽头,仗藜徐步立芳洲”中的“徐步”,同是慢慢走,塑造的形象一样吗? 生:不同,杜诗“徐步”前有“仗藜”,他拄着拐杖,说明他因年迈而行走困难所以走得慢,是年迈体衰的形象,而本词用“吟啸”修饰“徐行”,一边慢走,一边高声吟诵,说明苏轼此时悠闲自得,潇洒自在。 ②“啸”在《辞海》中解释为:“撮口发出长而清越的声音。”啸,是古代文人雅士们崇尚的一种独特行为。我们再来感受一下这几个古人的“啸”。 PPT展示: 独坐幽篁里,弹琴复长啸。———王维《竹里馆》 登东皋以舒啸,临清流而赋诗———陶渊明《归去来兮辞》 师小结:语境比较品析法。 “竹杖芒鞋轻 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~