(

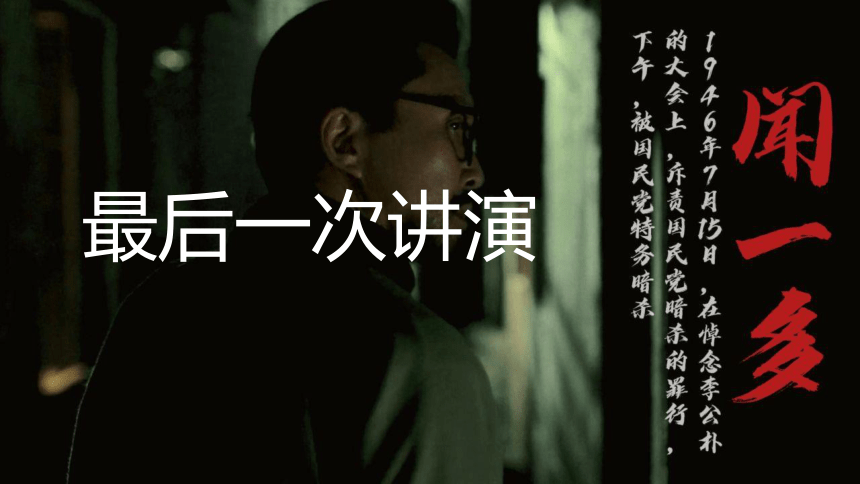

课件网) 最后一次讲演 讲演词也叫演讲词、演说词,它常在各种大型的群众集会或较为隆重的场合使用,而且讲话人所讲的都是些较为重大的问题或是讲话人就某个专门问题进行的论述。讲演词具有宣传、鼓动和教育作用,它可以把讲演者的观点、主张与思想感情传达给听众及读者,使他们信服并在思想感情上产生共鸣。 学习目标 1)了解讲演背景,听课文朗读,初步感知文章的内容。 2)理清结构,理解内容,把握演讲者的观点。 内容 形式 作者简介 闻一多,本名闻家骅,字友三,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。学术研究方面,他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》的研究也取得了相当的成就。代表作有诗集《红烛》《死水》,学术著作《神话与诗》《唐诗杂论》等。1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。抗战八年中,他留了一把胡子,发誓不取得抗战的胜利不剃去,表示了抗战到底的决心。“一二一”惨案发生之后,他英勇地投身到了爱国民主运动中,最后献出了宝贵的生命。 闻一多的“三重人格” 诗人 新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛的经典之作。1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。 学者 1932年至清华任教,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》等。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。 民主战士 他一身正气,抗战蓄髯八年。1943年以后,面对国民党日益腐朽的统治,他拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中。1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。 讲演背景 抗战胜利以后,蒋介石调动200万军队准备进攻解放区,并加紧对国统区的法西斯统治,内战的阴云笼罩大地。1946年1月10日,国共双方签定了《停战协定》。2月10日,重庆各界举行庆祝大会,国民党特务前来捣乱,郭沫若、李公朴等60多人被打伤。3月17日,闻一多参加为“四烈士”举行的出殡公葬活动,参加游行、路祭,并在入殓典礼上致词。4月17日,闻一多任社长的《民主周刊》发表时事评论,严正批判蒋介石。其后不久,国民党“悬赏250万元购买闻一多的头颅”。闻一多不怕反动派恐吓,坚定地表示:“我留在昆明一天,就要战斗一天”。在闻听李公朴先生遭受暗杀后,不顾个人安危,毅然参加李公朴先生的追悼会。面对会场特务们的捣乱,闻一多先生拍案而起,即兴发表了一场演讲。 生字生词 晓得(xiǎo de)卑劣(bēi liè) 诬蔑(wū miè)屠杀(tú shā) 悲愤(bēi fèn)捶击(chuí jī) 恐怖(kǒng bù)蛮横(mán hèng) 挑拨离间(tiǎo bō lí jiàn) 卑鄙无耻(bēi bǐ wú chǐ) 赋予(fù yǔ)跨(kuà) 文意初感 1)闻一多为什么要讲演? 2)闻一多讲演的主要内容是什么? 李公朴先生是一位著名的爱国民主战士。1946年2月,重庆发生校场口事件。国民党特务打伤郭沫若等60多人,李公朴先生当场被特务打伤。 5月初,李先生带伤回到昆明,与闻一多先生一起发动“呼吁和平宣言”万人签名运动。国民党反动派对李先生又恨又怕。7月11日晚十时许,李公朴先生在回家途中被国民党特务用无声手枪暗杀。 7月15日,各界人士在云南大学礼堂召开追悼大会,会上,有特务分子捣乱。面对这种情景,闻一多先生抑制不住满腔怒火,拍案而起,发表了激动人心的讲演。 揭露并痛斥了反动派制造白色恐怖,无耻暗杀进步人士的卑鄙行径和罪行;鼓舞人民为争取民主和平而斗争的信心和勇气。 主要内容 文章结构 最后一次讲演 1-3:痛斥国民党反动派暗 ... ...