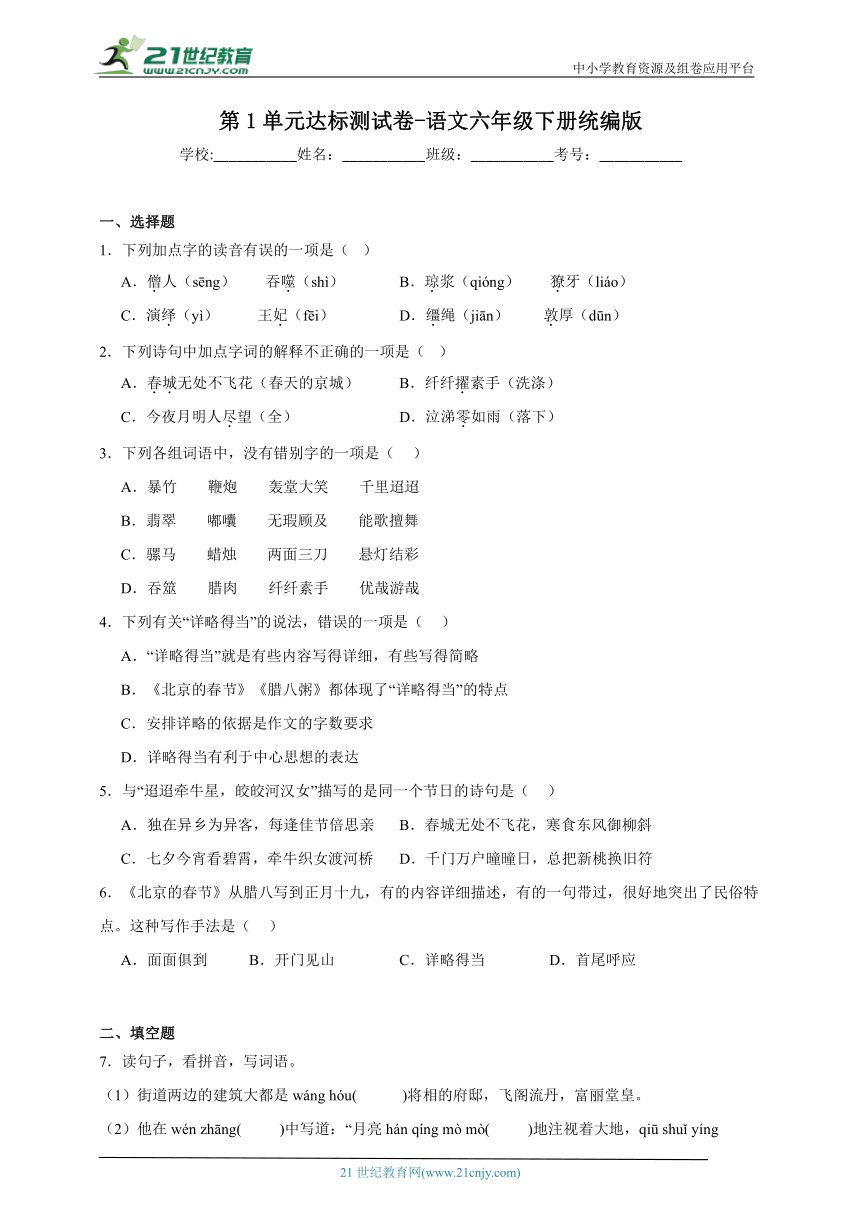

中小学教育资源及组卷应用平台 第1单元达标测试卷-语文六年级下册统编版 学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____ 一、选择题 1.下列加点字的读音有误的一项是( ) A.僧人(sēng) 吞噬(shì) B.琼浆(qióng) 獠牙(liáo) C.演绎(yì) 王妃(fēi) D.缰绳(jiān) 敦厚(dūn) 2.下列诗句中加点字词的解释不正确的一项是( ) A.春城无处不飞花(春天的京城) B.纤纤擢素手(洗涤) C.今夜月明人尽望(全) D.泣涕零如雨(落下) 3.下列各组词语中,没有错别字的一项是( ) A.暴竹 鞭炮 轰堂大笑 千里迢迢 B.翡翠 嘟囔 无瑕顾及 能歌擅舞 C.骡马 蜡烛 两面三刀 悬灯结彩 D.吞筮 腊肉 纤纤素手 优哉游哉 4.下列有关“详略得当”的说法,错误的一项是( ) A.“详略得当”就是有些内容写得详细,有些写得简略 B.《北京的春节》《腊八粥》都体现了“详略得当”的特点 C.安排详略的依据是作文的字数要求 D.详略得当有利于中心思想的表达 5.与“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”描写的是同一个节日的诗句是( ) A.独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲 B.春城无处不飞花,寒食东风御柳斜 C.七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥 D.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符 6.《北京的春节》从腊八写到正月十九,有的内容详细描述,有的一句带过,很好地突出了民俗特点。这种写作手法是( ) A.面面俱到 B.开门见山 C.详略得当 D.首尾呼应 二、填空题 7.读句子,看拼音,写词语。 (1)街道两边的建筑大都是wáng hóu( )将相的府邸,飞阁流丹,富丽堂皇。 (2)他在wén zhāng( )中写道:“月亮hán qíng mò mò( )地注视着大地,qiū shuǐ yíng yíng( ),多么静谧的夜晚啊!” (3)傍晚,一只wū yā( )飞到大树上qī xī( )。 8.将下列有关风俗的词语补充完整。 热闹( )凡 花( )月圆 悬灯结( ) 灯火( )宵 人声( )沸 万象更( ) ( )月当空 鼓乐( )天 9.把下列诗句补充完整。 (1)迢迢牵牛星, 。 (2)纤纤擢素手, 。 (3) ,泣涕零如雨。 三、现代文阅读 课内阅读。 北京的春节(节选) 除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。 10.写出下列词语的反义词。 热闹———( ) 间断———( ) 11.用“ ”画出本段的中心句。用“∥”将这段话分两层。分两层的根据是什么?( ) A.先总体写,再具体叙述除夕热闹的活动。 B.先交代时间,再具体写活动。 C.先说节日名称,再说节日活动。 D.先说在家的人如何过除夕,再说在外的人回家过年。 12.文中从“视觉、嗅觉、听觉”三个角度全方位地描写了除夕之夜的热闹:“到处是酒肉的香味”是从 角度描写的;“红红的对联”“各色的年画”等是从 角度描写的;“鞭炮声日夜不绝”是从 角度描写的。 13.本段主要描写了除夕的哪些活动?你还知道什么节日?有哪些活动? 腊八粥(节选) ①“呃!”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。 ②这不能不说是奇怪呀,栗子跌进锅里,不久就得粉碎,那是他知道的。他曾见过跌进黄焖鸡锅子里的一群栗子,不久就融掉了。饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。 ③“怎么,黑的!”八儿同时想起了染缸里的脏水。 ④“枣子同赤豆搁多了。”妈妈解释的结果,是拣了一枚大得特别吓人的赤枣给了八儿。 14.选文的作者是 。 15 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~