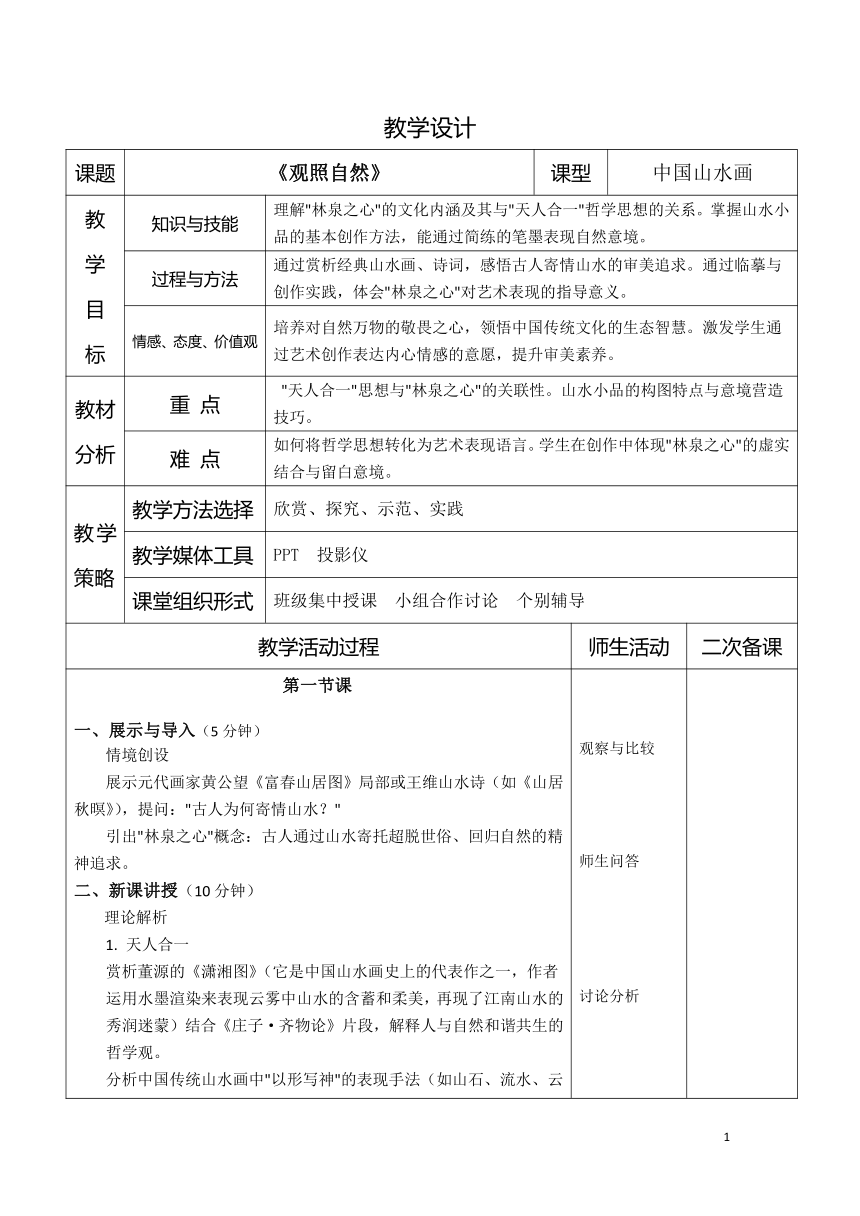

教学设计 课题 《观照自然》 课型 中国山水画 教 学 目 标 知识与技能 理解"林泉之心"的文化内涵及其与"天人合一"哲学思想的关系。掌握山水小品的基本创作方法,能通过简练的笔墨表现自然意境。 过程与方法 通过赏析经典山水画、诗词,感悟古人寄情山水的审美追求。通过临摹与创作实践,体会"林泉之心"对艺术表现的指导意义。 情感、态度、价值观 培养对自然万物的敬畏之心,领悟中国传统文化的生态智慧。激发学生通过艺术创作表达内心情感的意愿,提升审美素养。 教材分析 重 点 "天人合一"思想与"林泉之心"的关联性。山水小品的构图特点与意境营造技巧。 难 点 如何将哲学思想转化为艺术表现语言。学生在创作中体现"林泉之心"的虚实结合与留白意境。 教学策略 教学方法选择 欣赏、探究、示范、实践 教学媒体工具 PPT 投影仪 课堂组织形式 班级集中授课 小组合作讨论 个别辅导 教学活动过程 师生活动 二次备课 第一节课 一、展示与导入(5分钟) 情境创设 展示元代画家黄公望《富春山居图》局部或王维山水诗(如《山居秋暝》),提问:"古人为何寄情山水?" 引出"林泉之心"概念:古人通过山水寄托超脱世俗、回归自然的精神追求。 二、新课讲授(10分钟) 理论解析 1. 天人合一 赏析董源的《潇湘图》(它是中国山水画史上的代表作之一,作者运用水墨渲染来表现云雾中山水的含蓄和柔美,再现了江南山水的秀润迷蒙)结合《庄子·齐物论》片段,解释人与自然和谐共生的哲学观。 分析中国传统山水画中"以形写神"的表现手法(如山石、流水、云雾、点景人物(知识点:点景人物是中国山水画重要的构成要素,起到了画龙点睛的作用,根据点景人物的不同活动与行为,山水画可划分为访友、雅集、游赏、读书、劳作和行旅等主题与山水顾盼呼应。)的象征意义)。 2. 林泉之心的表现 以宋代郭熙《林泉高致》为例,说明"可行、可望、可游、可居"的山水意境。 赏析明代文徵明《拙政园图》小品/清代石涛《寻仙山水图册》/明代沈周《卧游图册》,总结"以小见大""虚实相生"的创作特点。 三、课堂活动 (作业布置 学生课堂实践活动)(20分钟) 任务1:创作一幅山水小品 1. 技法指导 示范简笔勾勒山石、树木、水纹的技法,强调"留白"与"疏密对比"。 提供构图模板(如"S"形构图、对角线构图)。 学生实践 实践任务:完成一幅以“春山踏青”为主题的小品,要求包含点景人物与诗意留白。 提示融入个人情感(如宁静、旷达、隐逸)。 展示与小结(5分钟) 作品互评: 学生分组展示作品,用"构图"、"意境"、"笔墨"三个关键词互评。 教师总结: "林泉之心"不仅是艺术技巧,更是对自然与生命的感悟。联系现代生活,讨论如何在快节奏中保持"林泉之心"的平和心境。 知识拓展:山水小品一般多采用小景和近景局部造景,讲究构图上的奇趣,再融入对比、虚实、疏密、取势、留白等技巧。有著名的南宋大画家马远和夏圭人称“夏半边马一角”马远:笔法遒劲“一角”见大,代表作是《踏歌图》;夏圭: 墨气淋漓“半边”天下,代表作是《溪山清远图》。 推荐延伸阅读: 郭熙《林泉高致》、宗炳《画山水序》、宗白华《美学散步》中"中国艺术意境之诞生"章节。 五、课后拓展 拓展1:拍摄一张自然景物照片,配以一句体现"天人合一"思想的诗文。结合王维“行到水穷处,坐看云起时”等诗句,解析诗画意境共通性。 拓展2:选取一句古诗(如“空山新雨后,天气晚来秋”、“明月松间照,清泉石上流”),以水墨形式表现诗句场景,强化虚实对比与情感传递。(可参考马远《寒江独钓图》中“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的边角构图和留白意境或是李可染的《层林尽染》中“看万山红遍,层林尽染”的笔墨色彩的运用。) 观察与比较 师生问答 讨论分析 观察与比较 师生问答 示范 学生课堂 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~