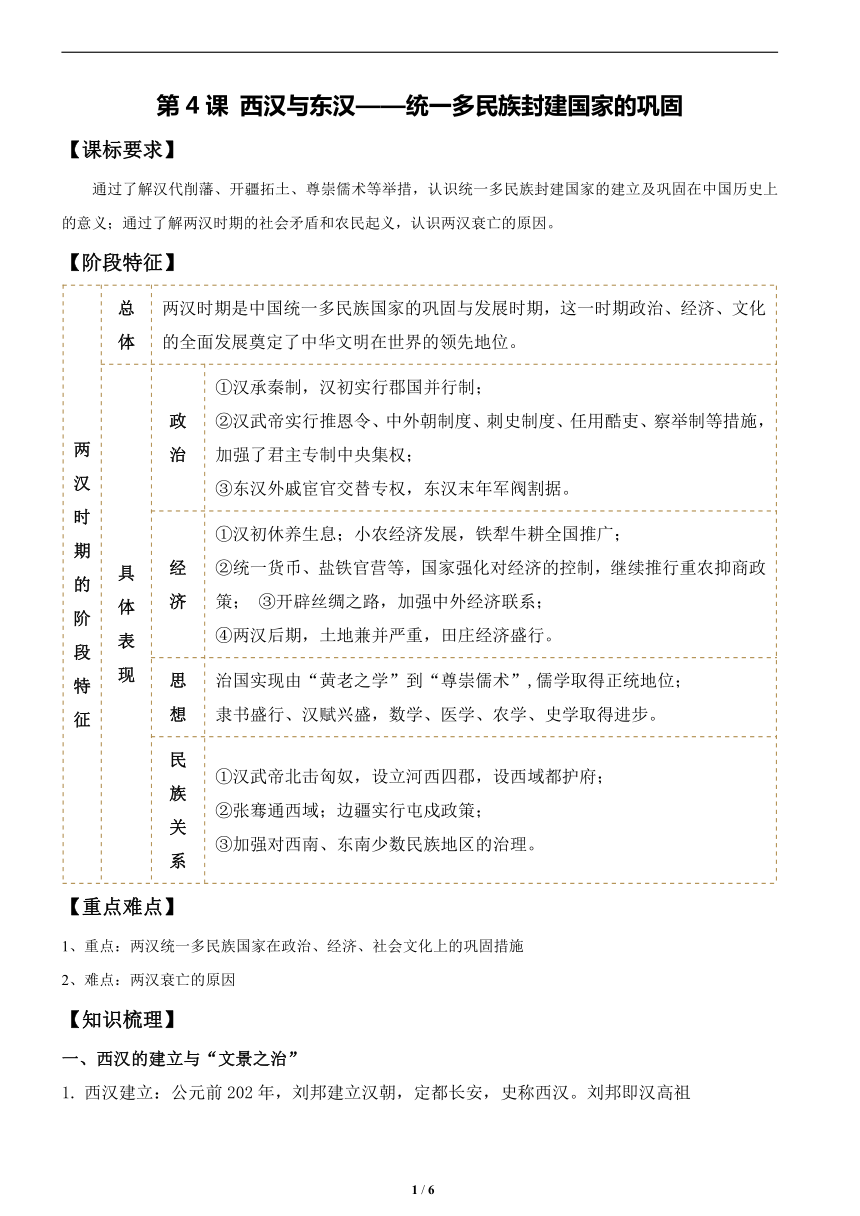

第4课 西汉与东汉———统一多民族封建国家的巩固 【课标要求】 通过了解汉代削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义;通过了解两汉时期的社会矛盾和农民起义,认识两汉衰亡的原因。 【阶段特征】 两汉时期的阶段特征 总体 两汉时期是中国统一多民族国家的巩固与发展时期,这一时期政治、经济、文化的全面发展奠定了中华文明在世界的领先地位。 具体表现 政治 ①汉承秦制,汉初实行郡国并行制;②汉武帝实行推恩令、中外朝制度、刺史制度、任用酷吏、察举制等措施,加强了君主专制中央集权;③东汉外戚宦官交替专权,东汉末年军阀割据。 经济 ①汉初休养生息;小农经济发展,铁犁牛耕全国推广;②统一货币、盐铁官营等,国家强化对经济的控制,继续推行重农抑商政策; ③开辟丝绸之路,加强中外经济联系;④两汉后期,土地兼并严重,田庄经济盛行。 思想 治国实现由“黄老之学”到“尊崇儒术”,儒学取得正统地位;隶书盛行、汉赋兴盛,数学、医学、农学、史学取得进步。 民族关系 ①汉武帝北击匈奴,设立河西四郡,设西域都护府;②张骞通西域;边疆实行屯戍政策;③加强对西南、东南少数民族地区的治理。 【重点难点】 1、重点:两汉统一多民族国家在政治、经济、社会文化上的巩固措施 2、难点:两汉衰亡的原因 【知识梳理】 西汉的建立与“文景之治” 西汉建立:公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦即汉高祖 汉初统治: 指导思想———无为而治 (2)经济:“与民休息”政策 (3)政治:汉承秦制,有所损益。 3、王国问题产生及初步解决:①产生:刘邦先后分封异姓、同姓诸侯王; ②解决:汉景帝削减诸侯封地(削藩),引发七国叛乱,最终平定叛乱 西汉的强盛 【思考】汉武帝即位初期面临着怎样的社会问题呢? 丞相权重,威胁皇权;豪强膨胀;工商业秩序混乱;土地兼并严重。思想不一;黄老之学不能适应时代需要;匈奴犯境,威胁边疆 1.政治:(1)中央:中外朝制度(中朝:决策;外朝:执行) (2)地方:推恩令;任用酷吏,打击豪强;刺史制度 (3)选官:察举制(才能品德)、征辟制、积功劳为官 (4)考核:上计制, 御史参与审核 (5)监察:中央:御史大夫; 地方:刺史(位低权重) (6)法律:沿袭秦律,《九章律》;发布法律文告—令 (7)边疆民族:①中央:设大鸿胪管理民族事务②边疆管理:北击匈奴;设河西四郡,设西域都护府;征服西南,平定百越叛乱;东北设护乌桓校尉③边疆开发:屯戍政策,移民屯田 (8)对外:张骞通西域,推进陆上丝绸之路畅通与繁荣; 海上丝绸之路;西南丝绸之路;沟通东西 知识拓展: 【中外朝制度的特点:①中朝官员位低权重②皇帝亲信近臣构成③以內朝架空外朝,抑制相权。】 【推恩令:公元前127年(元朔二年),汉武帝采纳主父偃建议,颁布推恩令,规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,其余的庶子在原封国内封侯,新封侯国不再受王国管辖,直接由各郡来管理,地位相当于县。结果王国越分越小,基本上解决了王国问题,中央集权加强。】 【刺史制度:(1)内容:汉武帝把全国分成了13个州部,中央在每个州设立刺史一名,专职监察地方。代表中央负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察。(2)特点:①负责监察地方官吏和司法;②以巡视方式监察;③位卑权重、以小制大;(3)发展:东汉时期,刺史逐步掌握地方行政权和领兵权。东汉末年,刺史改称州牧,成为地方一级行政长官,发展为地方割据势力,威胁中央集权。】 【察举制:(1)标准:标准:品德和才能、议政能力。(2)影响:A.积极:①推动儒学成为选官标准; ②为两汉政权选拔了大批人才,扩大了统治基础;③任免权由中央掌握,加强中央集权; B.消极:a ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~