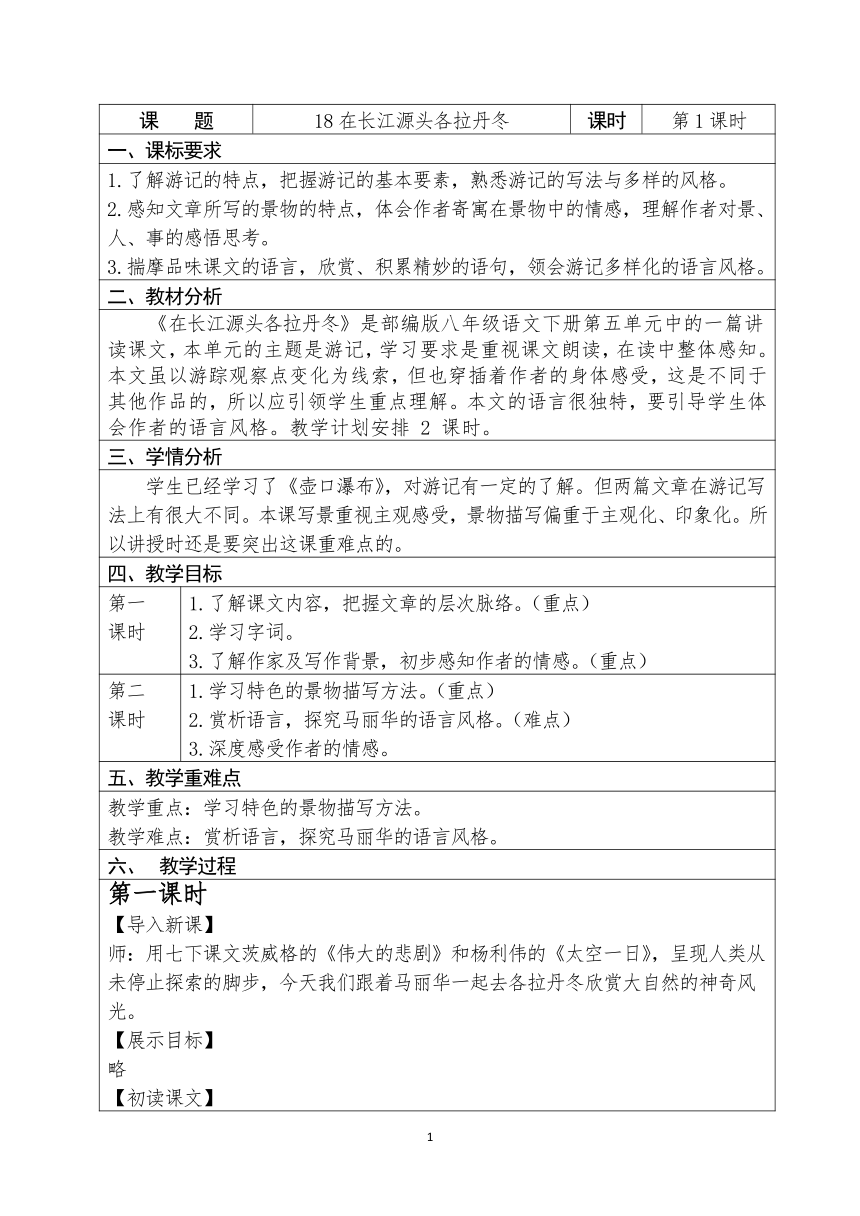

课 题 18在长江源头各拉丹冬 课时 第1课时 一、课标要求 1.了解游记的特点,把握游记的基本要素,熟悉游记的写法与多样的风格。 2.感知文章所写的景物的特点,体会作者寄寓在景物中的情感,理解作者对景、人、事的感悟思考。 3.揣摩品味课文的语言,欣赏、积累精妙的语句,领会游记多样化的语言风格。 二、教材分析 《在长江源头各拉丹冬》是部编版八年级语文下册第五单元中的一篇讲读课文,本单元的主题是游记,学习要求是重视课文朗读,在读中整体感知。本文虽以游踪观察点变化为线索,但也穿插着作者的身体感受,这是不同于其他作品的,所以应引领学生重点理解。本文的语言很独特,要引导学生体会作者的语言风格。教学计划安排 2 课时。 三、学情分析 学生已经学习了《壶口瀑布》,对游记有一定的了解。但两篇文章在游记写法上有很大不同。本课写景重视主观感受,景物描写偏重于主观化、印象化。所以讲授时还是要突出这课重难点的。 四、教学目标 第一 课时 1.了解课文内容,把握文章的层次脉络。(重点) 2.学习字词。 3.了解作家及写作背景,初步感知作者的情感。(重点) 第二 课时 1.学习特色的景物描写方法。(重点) 2.赏析语言,探究马丽华的语言风格。(难点) 3.深度感受作者的情感。 五、教学重难点 教学重点:学习特色的景物描写方法。 教学难点:赏析语言,探究马丽华的语言风格。 教学过程 第一课时 【导入新课】 师:用七下课文茨威格的《伟大的悲剧》和杨利伟的《太空一日》,呈现人类从未停止探索的脚步,今天我们跟着马丽华一起去各拉丹冬欣赏大自然的神奇风光。 【展示目标】 略 【初读课文】 了解文章的主要内容。 课文主要内容:作者按照时间顺序和旅行的进程记下了在长江源头各拉丹冬的见闻和感受,描写了各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇。 【回读课文扫除文字障碍】 裸露( ) 黧黑( ) 冻疮( ) 霹雳( ) 砾石( ) 虔诚( ) 蠕动( ) 眩晕( ) 蜷卧( ) 腈纶( ) 皱褶( ) 挪动( ) 草坝子( ) 气喘吁吁( ) 接踵而至( ) 熠熠烁烁( ) 黧黑:形容黑。 砾石:经水流冲击磨去棱角的石块。 蠕动:像蚯蚓爬行那样动。 懈怠:松懈懒惰。 敦实:结实;粗壮,敦厚诚实。 腈纶:合成纤维的一种,用来纺织成毛线,布料等。 流苏:下垂的穗子,装饰在马车、帐幕等上面下垂的穗状物,用五彩羽毛或丝线制成。 风云变幻:比喻局势的动荡与变化。 接踵而至:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。接踵,后面人的脚尖接着前面人的脚后跟。 熠熠烁烁:形容光彩闪耀的样子。 川流不息:行人、车马等,像水流一样连续不断地行进。 漫不经心:疏忽大意,一点儿也不放在心上。 【速度课文理清文章层次】 第一部分(1-2)写在大山脚下仰望各拉丹冬雪峰的 尊荣。(初见各拉丹冬) 第二部分(3-11)详写第一天在不同地点所见的景象 及感受。(远观冰塔林、近观冰塔林。) 第三部分(12-15)写第二天的见闻感受。 (赞美壮丽自然,抒发攀登精神) 【知人论世走近作者、了解背景】 马丽华,女,山东济南人,原籍江苏省邳州。中共党员。一级作家、编审,现任中国藏学-出卷网-总编辑。著有长篇报告文学《青藏苍茫———青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》、《终极风景》、《西藏之旅》,长篇散文《藏北游历》、《西行阿里》、《灵魂像风》,《走过西藏》等。曾于1992年、2001年两次获得西藏珠穆朗玛文艺奖,1994年获庄重文文学奖,1997年《走过西藏》获全国优秀畅销书奖,2011年以长篇小说《如意高地》获第四届老舍文学奖。 背景:蓝天白云, 雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。作者马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。 1987年 3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~