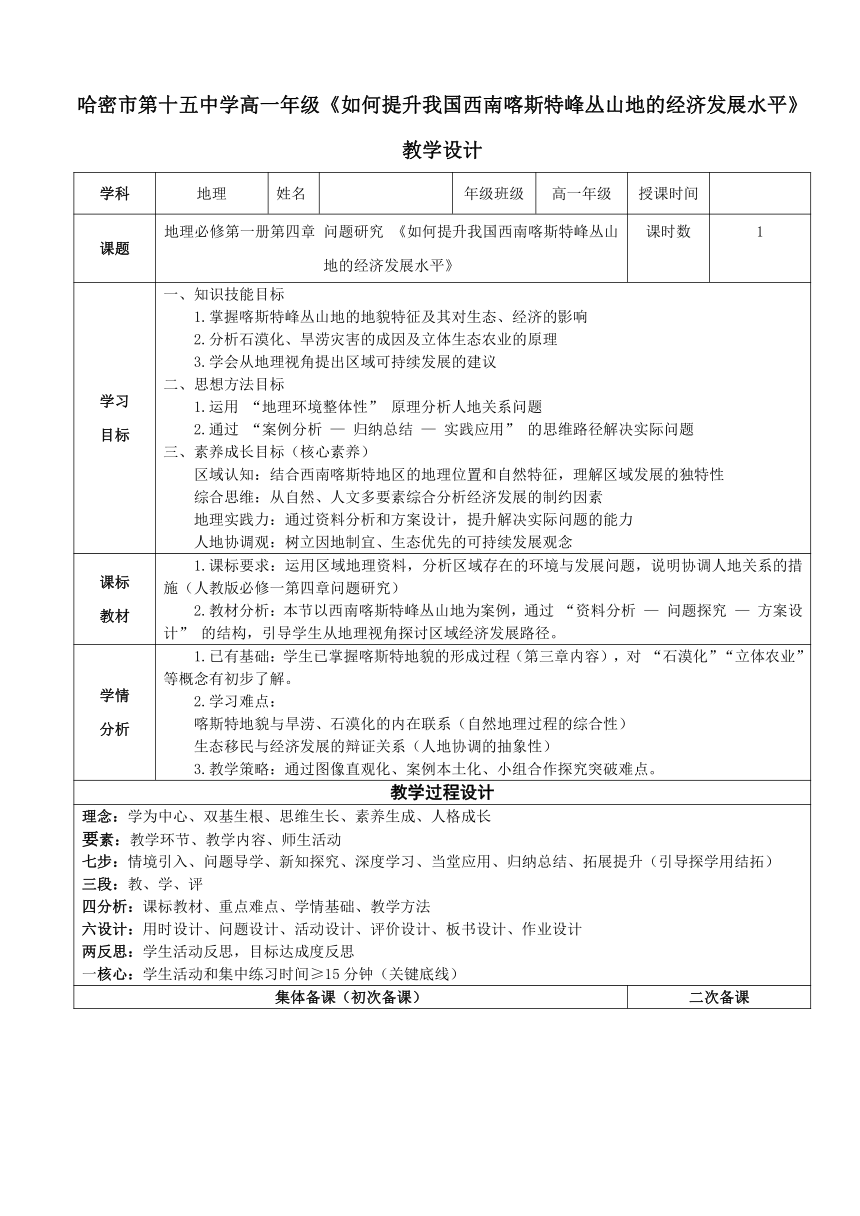

哈密市第十五中学高一年级《如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平》教学设计 学科 地理 姓名 年级班级 高一年级 授课时间 课题 地理必修第一册第四章 问题研究 《如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平》 课时数 1 学习 目标 一、知识技能目标 1.掌握喀斯特峰丛山地的地貌特征及其对生态、经济的影响 2.分析石漠化、旱涝灾害的成因及立体生态农业的原理 3.学会从地理视角提出区域可持续发展的建议 二、思想方法目标 1.运用 “地理环境整体性” 原理分析人地关系问题 2.通过 “案例分析 — 归纳总结 — 实践应用” 的思维路径解决实际问题 三、素养成长目标(核心素养) 区域认知:结合西南喀斯特地区的地理位置和自然特征,理解区域发展的独特性 综合思维:从自然、人文多要素综合分析经济发展的制约因素 地理实践力:通过资料分析和方案设计,提升解决实际问题的能力 人地协调观:树立因地制宜、生态优先的可持续发展观念 课标 教材 1.课标要求:运用区域地理资料,分析区域存在的环境与发展问题,说明协调人地关系的措施(人教版必修一第四章问题研究) 2.教材分析:本节以西南喀斯特峰丛山地为案例,通过 “资料分析 — 问题探究 — 方案设计” 的结构,引导学生从地理视角探讨区域经济发展路径。 学情 分析 1.已有基础:学生已掌握喀斯特地貌的形成过程(第三章内容),对 “石漠化”“立体农业” 等概念有初步了解。 2.学习难点: 喀斯特地貌与旱涝、石漠化的内在联系(自然地理过程的综合性) 生态移民与经济发展的辩证关系(人地协调的抽象性) 3.教学策略:通过图像直观化、案例本土化、小组合作探究突破难点。 教学过程设计 理念:学为中心、双基生根、思维生长、素养生成、人格成长 要素:教学环节、教学内容、师生活动 七步:情境引入、问题导学、新知探究、深度学习、当堂应用、归纳总结、拓展提升(引导探学用结拓) 三段:教、学、评 四分析:课标教材、重点难点、学情基础、教学方法 六设计:用时设计、问题设计、活动设计、评价设计、板书设计、作业设计 两反思:学生活动反思,目标达成度反思 一核心:学生活动和集中练习时间≥15分钟(关键底线) 集体备课(初次备课) 二次备课 第一步:情景引入(3 分钟) 素材:播放短视频《喀斯特峰丛的 “美丽与哀愁”》(前半段展示桂林山水美景,后半段呈现石漠化、贫困现状) 提问: 为什么同一片土地既被誉为 “山水甲天下”,又面临严重的经济落后问题? 结合生活经验,你认为哪些地理因素制约了当地发展? 设计意图:激发认知冲突,明确学习主题。 第二步:问题导学 + 新知探究(资料一)(10 分钟) 【资料一】喀斯特峰丛山地的特点 图像:展示 “峰丛地貌剖面图”“石漠化景观图”“降水柱状图与地表水分布图” 问题 1:为什么喀斯特峰丛山地会出现石漠化现象? 探究步骤: 学生活动:分组填写 “石漠化成因思维导图”(提示:从岩石、地形、气候、人类活动角度分析) 教师总结: 自然原因:石灰岩易溶蚀,成土过程缓慢;地形崎岖,土层薄;降水集中,水土流失严重。 人为原因:过度开垦、樵采导致植被破坏。 问题 2:为什么喀斯特峰丛山地 “既旱又涝”? 探究步骤: 对比分析:展示 “喀斯特地区与普通地区水循环示意图” 学生归纳: 旱:地表水渗漏严重,地下水埋藏深(“地表水贵如油,地下水滚滚流”)。 涝:地形低洼处排水不畅,雨季易积水。 第三步:新知探究(资料二)+ 深度学习(12 分钟) 【资料二】喀斯特生态与经济模式 案例:云南某喀斯特峰丛区 “山顶 - 山腰 - 山脚” 立体农业模式 问题 3:分析立体生态农业结构与地貌的关系 探究活动: 角色扮演:学生分别扮演 “林业专家”“农民”“水利工程师”,从不同视角解读模式优 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~