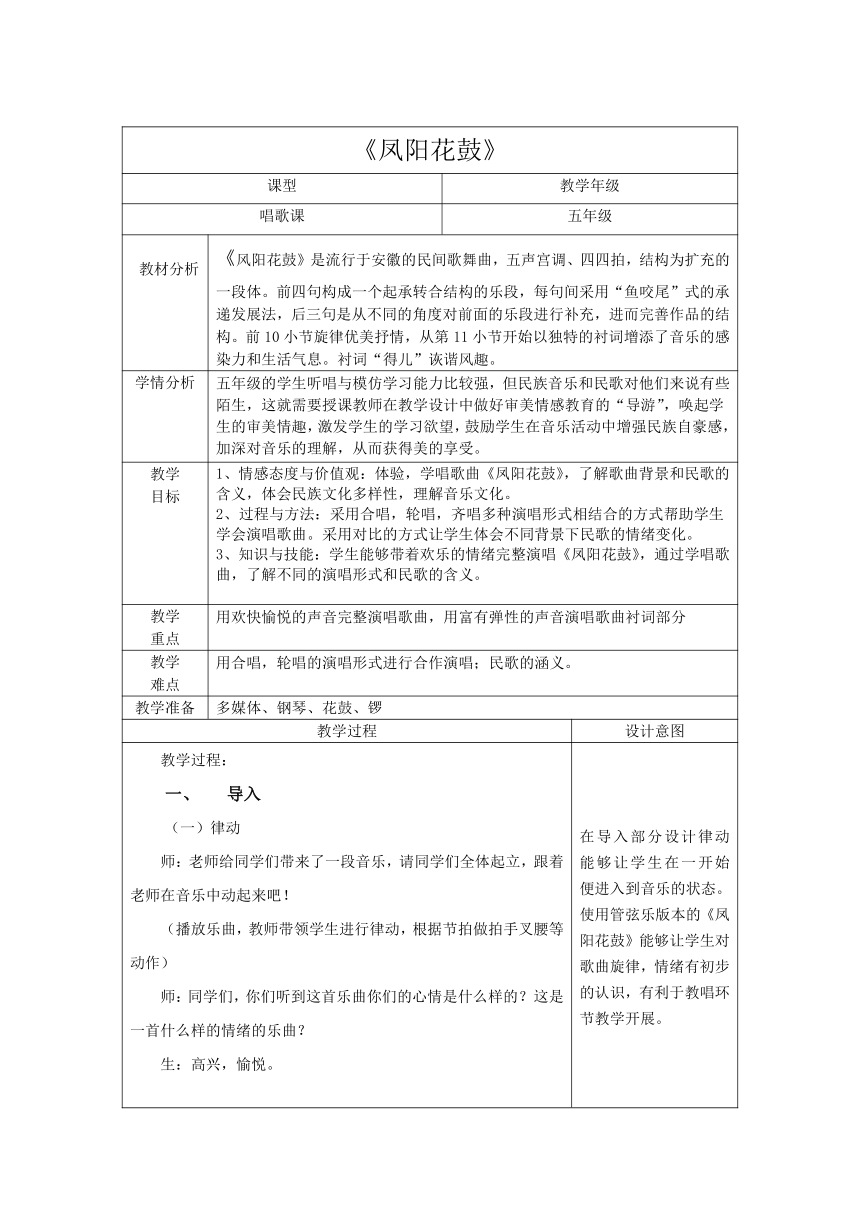

《凤阳花鼓》 课型 教学年级 唱歌课 五年级 教材分析 《风阳花鼓》是流行于安徽的民间歌舞曲,五声宫调、四四拍,结构为扩充的一段体。前四句构成一个起承转合结构的乐段,每句间采用“鱼咬尾”式的承递发展法,后三句是从不同的角度对前面的乐段进行补充,进而完善作品的结构。前10小节旋律优美抒情,从第11小节开始以独特的衬词增添了音乐的感染力和生活气息。衬词“得儿”诙谐风趣。 学情分析 五年级的学生听唱与模仿学习能力比较强,但民族音乐和民歌对他们来说有些陌生,这就需要授课教师在教学设计中做好审美情感教育的“导游”,唤起学生的审美情趣,激发学生的学习欲望,鼓励学生在音乐活动中增强民族自豪感,加深对音乐的理解,从而获得美的享受。 教学 目标 1、情感态度与价值观:体验,学唱歌曲《凤阳花鼓》,了解歌曲背景和民歌的含义,体会民族文化多样性,理解音乐文化。 2、过程与方法:采用合唱,轮唱,齐唱多种演唱形式相结合的方式帮助学生学会演唱歌曲。采用对比的方式让学生体会不同背景下民歌的情绪变化。 3、知识与技能:学生能够带着欢乐的情绪完整演唱《凤阳花鼓》,通过学唱歌曲,了解不同的演唱形式和民歌的含义。 教学 重点 用欢快愉悦的声音完整演唱歌曲,用富有弹性的声音演唱歌曲衬词部分 教学 难点 用合唱,轮唱的演唱形式进行合作演唱;民歌的涵义。 教学准备 多媒体、钢琴、花鼓、锣 教学过程 设计意图 教学过程: 导入 (一)律动 师:老师给同学们带来了一段音乐,请同学们全体起立,跟着老师在音乐中动起来吧! (播放乐曲,教师带领学生进行律动,根据节拍做拍手叉腰等动作) 师:同学们,你们听到这首乐曲你们的心情是什么样的?这是一首什么样的情绪的乐曲? 生:高兴,愉悦。 (二)了解花鼓 我们听到的这首乐曲叫做《凤阳花鼓》,是一首民族乐器管弦乐曲。凤阳,是安徽省的地名,是明朝开国皇帝朱元璋的故乡。花鼓,是一种民间舞蹈,最开始是民间的舞曲,由劳动人民一边插秧一边舞蹈发展而来的。咱们中国除了凤阳花鼓,还有江苏的海安花鼓,湖南花鼓。老师今天就带来了一个花鼓,因为它有两条细长的棒槌,所以又被称为“双条鼓”。 模仿与感受 (一)鼓 1.教师用花鼓敲一段节奏,让学生用“咚”来念一念这段节奏。XX 0 XX 0 2.给这段节奏配上音高。54 0 14 0 3.指导学生轻声有音高部分,教师演唱《凤阳花鼓》衬词以外部分与学生合作。 (二)锣 1.敲击锣,让学生听一听锣的音色,用“锵”来代替念一念节奏。5 55 55 5 2. 指导学生轻声有音高部分,教师演唱《凤阳花鼓》衬词以外部分与学生合作。 (三)师生分组合作 把学生分两组,一组唱“咚”,二组唱“锵”,教师演唱《凤》衬词以外的部分。提示学生加上打鼓时的动作,表现出敲鼓时欢快的情绪。 学唱歌曲 初次聆听,提问学生歌曲的情绪和速度。 教唱歌曲 教师弹琴,以两小节为一句逐句教学生演唱; 教师弹奏比原旋律高一个八度的旋律让学生听,再让学生自己填入歌词演唱; 教师弹琴让学生整体演唱歌曲。 歌曲处理 强调歌曲衬词以外部分欢乐的演唱情绪,加上动作,强调切分音要演唱准确; 在衬词部分进行二度创作,在“得儿”后面加上上滑音。强调儿化音的演唱方法。 生生合作 一组唱“咚”,一组唱“锵”,一组唱人声。给学生讲解合唱的概念。 拓展与合作 师:下面请同学们休息一小会,听一段大哥哥大姐姐带来合唱,找一找,歌曲中除了使用了合唱的演唱形式,还使了哪一种演唱形式? 生答:轮唱 师:轮唱指两个或两个以上的声部在不同时间里演唱相同的曲调。下面我们来合作轮唱,先听老师和范唱进行轮唱合作,仔细聆听老师是怎么处理二声部演唱的,你们待会合作的时候也像老师这样演唱。 (演唱后教师提问) 生:在凤阳歌那里不唱 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~