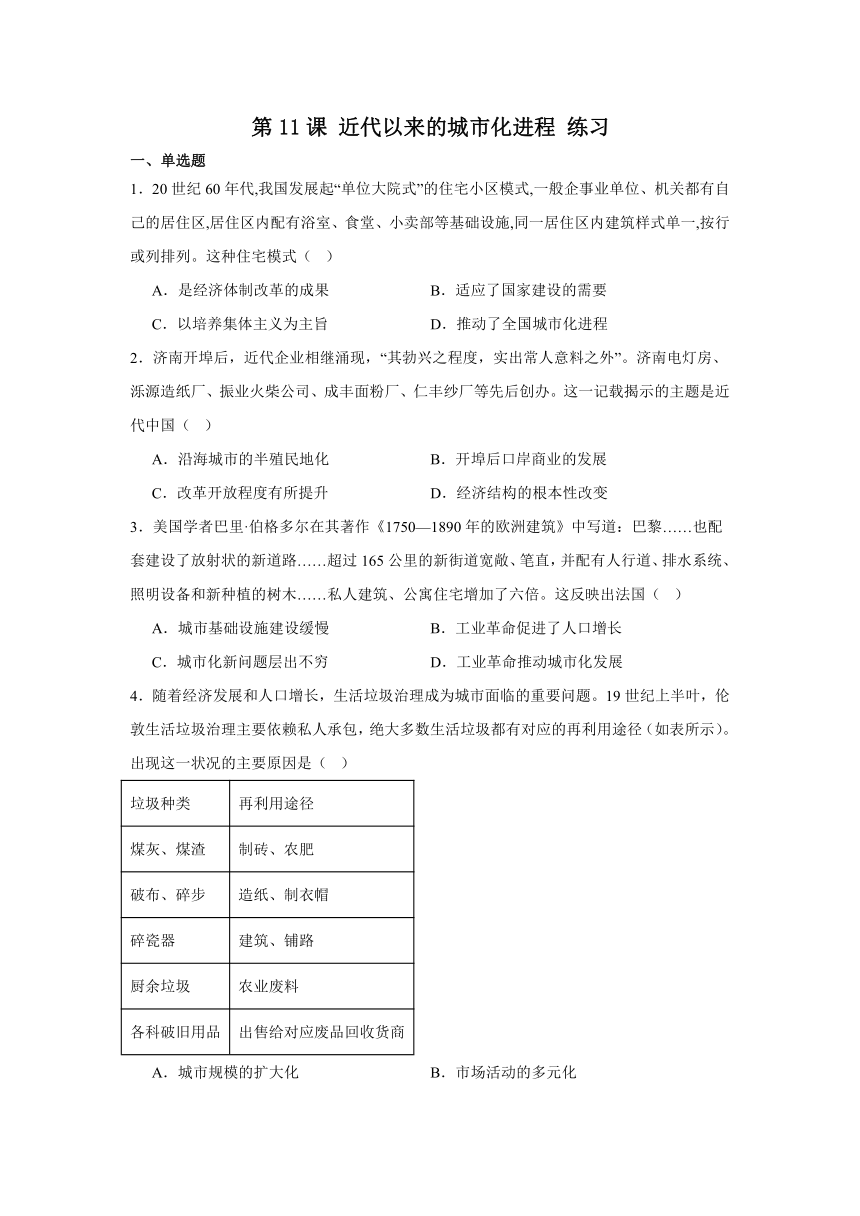

第11课 近代以来的城市化进程 练习 一、单选题 1.20世纪60年代,我国发展起“单位大院式”的住宅小区模式,一般企事业单位、机关都有自己的居住区,居住区内配有浴室、食堂、小卖部等基础设施,同一居住区内建筑样式单一,按行或列排列。这种住宅模式( ) A.是经济体制改革的成果 B.适应了国家建设的需要 C.以培养集体主义为主旨 D.推动了全国城市化进程 2.济南开埠后,近代企业相继涌现,“其勃兴之程度,实出常人意料之外”。济南电灯房、泺源造纸厂、振业火柴公司、成丰面粉厂、仁丰纱厂等先后创办。这一记载揭示的主题是近代中国( ) A.沿海城市的半殖民地化 B.开埠后口岸商业的发展 C.改革开放程度有所提升 D.经济结构的根本性改变 3.美国学者巴里·伯格多尔在其著作《1750—1890年的欧洲建筑》中写道:巴黎……也配套建设了放射状的新道路……超过165公里的新街道宽敞、笔直,并配有人行道、排水系统、照明设备和新种植的树木……私人建筑、公寓住宅增加了六倍。这反映出法国( ) A.城市基础设施建设缓慢 B.工业革命促进了人口增长 C.城市化新问题层出不穷 D.工业革命推动城市化发展 4.随着经济发展和人口增长,生活垃圾治理成为城市面临的重要问题。19世纪上半叶,伦敦生活垃圾治理主要依赖私人承包,绝大多数生活垃圾都有对应的再利用途径(如表所示)。出现这一状况的主要原因是( ) 垃圾种类 再利用途径 煤灰、煤渣 制砖、农肥 破布、碎步 造纸、制衣帽 碎瓷器 建筑、铺路 厨余垃圾 农业废料 各科破旧用品 出售给对应废品回收货商 A.城市规模的扩大化 B.市场活动的多元化 C.都市生活的贫困化 D.城市治理的专业化 5.近代以来,西方在城市建设实践中,代表宗教统治势力的教堂逐渐退居次要地位,取而代之的是代表新兴资产阶级地位的府邸、市政厅、行会大厦等世俗建筑,这些建筑占据了城市中心。这一变化表明( ) A.城市发展宗教信仰逐渐丧失 B.宗教与世俗文化的融合与冲突并存 C.城市化中人文主义精神深化 D.资产阶级兴起与宗教文化此消彼长 6.1843年,上海开埠,魔都的一切都与西洋同步,西方工业革命的各种最新式成果在十里洋场轮番上演,近代城市的规划理念、商业精神与古老的旧文化剧烈反应,华洋杂处历经最初的阵痛后彼此获得一丝微妙的平衡,新式的街道格局,反映着西洋的激进和中国道统的调控。这一现象( ) A.表明中国受西方文化侵略 B.反映了中国近代城市性质 C.说明上海是对外开放典范 D.体现了上海的城市近代化 7.茅盾的《子夜》以20世纪30年代初的上海为背景,开篇写道:“吴老太爷从乡下乘轮船来到上海,怀中紧抱着《太上感应篇》,坐进30年代的汽车里,像一具刚从棺材里爬出来的僵尸……南京路上,到处是光怪陆离的灯光和高耸的摩天大楼。”吴老太爷有可能见到的场景是( ) ①报纸刊登女子也可以参加公务员考试 ②西医诊所广受欢迎 ③市民在证券公司交易股票 ④电车、地铁线路四通八达 A.②③ B.①③④ C.①②③ D.②④ 8.下表是二战后西方国家的新城开发统计表,据此可知,这些新城的开发( ) 时期 1946~1980年 1965~1994年 1950~1976年 1955~1976年 国家 英国 法国 瑞典 荷兰 新城数量(个) 32 9 11 15 城市 伦敦 巴黎 斯德哥尔摩 兰斯塔德地区 新城数量(个) 11 5 6 13 A.说明了逆城市化成为新趋势 B.缓解了中心城市的压力 C.促进了城市基础设施的完善 D.体现了城市化速度放缓 9.1949年,美国颁布《1949年住房法》,联邦政府成立城市更新管理局,拨15亿美元专款用于工业城市的更新,主要负责清除工业城市的贫民窟和衰败地区,在必要时以市场价格购买贫民窟土地出售给开发商进行再开发。城市更新于1949-1974年在美国各大城市逐渐展开。美国的城市更新( ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~