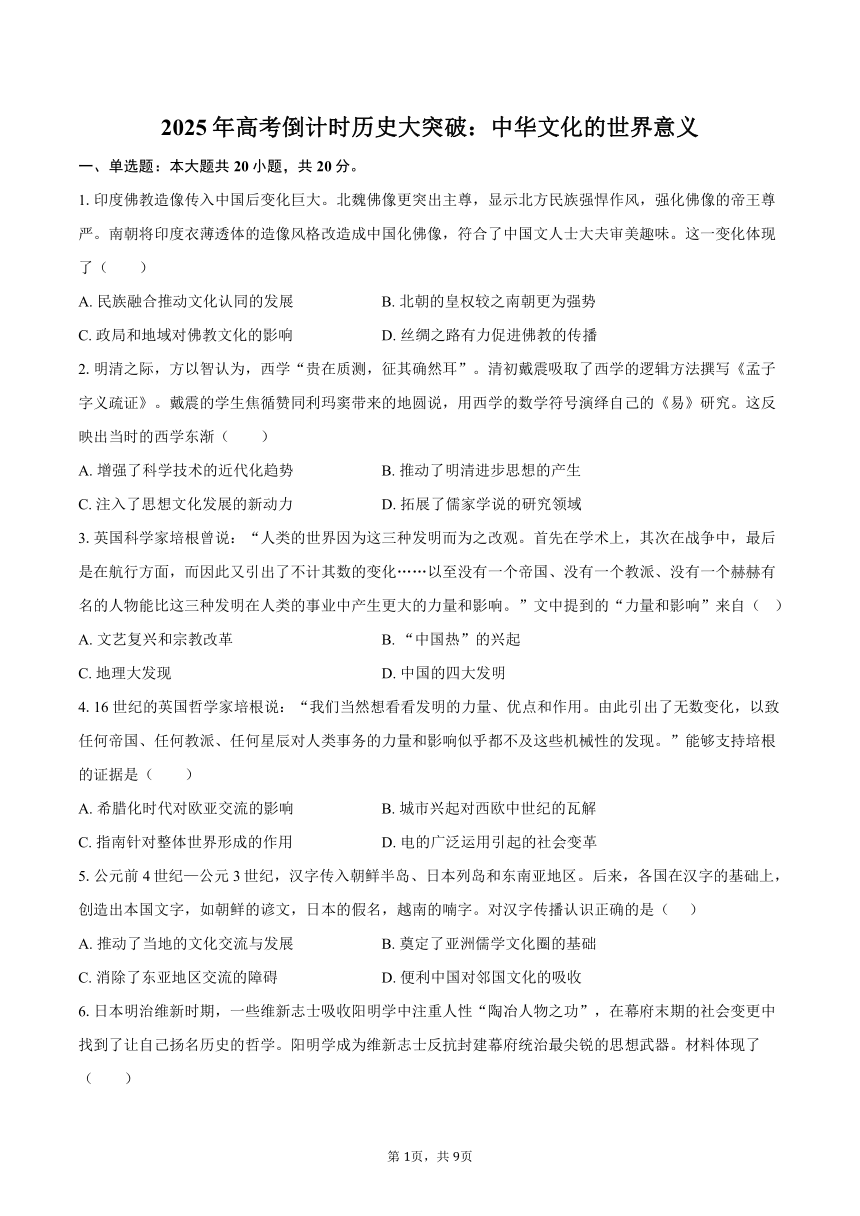

2025年高考倒计时历史大突破:中华文化的世界意义 一、单选题:本大题共20小题,共20分。 1.印度佛教造像传入中国后变化巨大。北魏佛像更突出主尊,显示北方民族强悍作风,强化佛像的帝王尊严。南朝将印度衣薄透体的造像风格改造成中国化佛像,符合了中国文人士大夫审美趣味。这一变化体现了( ) A. 民族融合推动文化认同的发展 B. 北朝的皇权较之南朝更为强势 C. 政局和地域对佛教文化的影响 D. 丝绸之路有力促进佛教的传播 2.明清之际,方以智认为,西学“贵在质测,征其确然耳”。清初戴震吸取了西学的逻辑方法撰写《孟子字义疏证》。戴震的学生焦循赞同利玛窦带来的地圆说,用西学的数学符号演绎自己的《易》研究。这反映出当时的西学东渐( ) A. 增强了科学技术的近代化趋势 B. 推动了明清进步思想的产生 C. 注入了思想文化发展的新动力 D. 拓展了儒家学说的研究领域 3.英国科学家培根曾说:“人类的世界因为这三种发明而为之改观。首先在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而因此又引出了不计其数的变化……以至没有一个帝国、没有一个教派、没有一个赫赫有名的人物能比这三种发明在人类的事业中产生更大的力量和影响。”文中提到的“力量和影响”来自( ) A. 文艺复兴和宗教改革 B. “中国热”的兴起 C. 地理大发现 D. 中国的四大发明 4.16 世纪的英国哲学家培根说:“我们当然想看看发明的力量、优点和作用。由此引出了无数变化,以致任何帝国、任何教派、任何星辰对人类事务的力量和影响似乎都不及这些机械性的发现。”能够支持培根的证据是( ) A. 希腊化时代对欧亚交流的影响 B. 城市兴起对西欧中世纪的瓦解 C. 指南针对整体世界形成的作用 D. 电的广泛运用引起的社会变革 5.公元前4世纪—公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造出本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名,越南的喃字。对汉字传播认识正确的是( ) A. 推动了当地的文化交流与发展 B. 奠定了亚洲儒学文化圈的基础 C. 消除了东亚地区交流的障碍 D. 便利中国对邻国文化的吸收 6.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了( ) A. 中华文化的世界性影响 B. 托古改制推动政治革命 C. 进步思想决定改革成败 D. 中西文化在碰撞中融合 7.十六国时期的北燕冯素弗墓出土了世界上最早的金属双马镫实物(如图);美国学者罗伯特 坦普尔认为:“如果没有从中国引进马镫……欧洲就不会有骑士时代。”对上述材料解读正确的是( ) A. 该金属双马镫可作为实物史料为北燕的建国提供证明 B. 马镫的发明使印欧人开始进入欧洲、印度的广大地区 C. 马镫的传入,为欧洲大规模建立骑士军队提供了可能 D. 在该文物主人生活的时期,大月氏人建立了贵霜帝国 8.待印度佛教传入中国后,“斋”则专指素食,从限制饮食时间转变为饮食内容,延伸出“禁食酒肉”的戒律,相较于印度佛教则更为严格,是中国僧人饮食的独特之处.这表明( ) A. 佛教在中国发展兴盛 B. 佛教逐渐趋于本土化 C. 佛教坚持以简朴为本 D. 佛教吸收道教养生学 9.明朝后期,李时珍的《本草纲目》、宋应星的《天工开物》等总结性的科技著作相继问世,并被译成多种文字。欧洲传教士与开明的中国士大夫合作翻译西方科学书籍,在一定范围内传播了西方科技知识。这反映明朝后期科技发展的特点是( ) ①注重对传统科学技术的总结 ②科技与生产生活无任何联系 ③中外科学技术成果相互交流 ④创新性研究成果占绝对优势 A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④ 10.2024年是中法两国建交60周年 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~