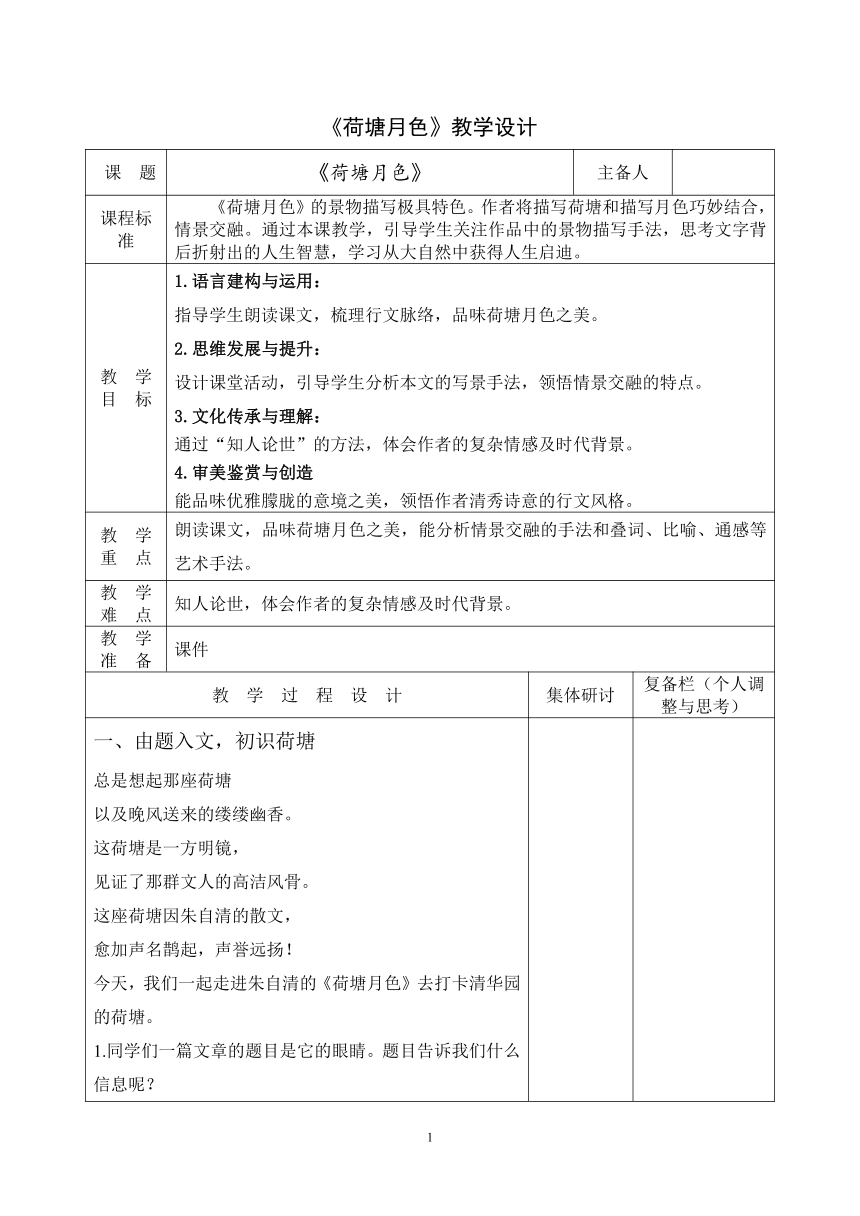

《荷塘月色》教学设计 课 题 《荷塘月色》 主备人 课程标准 《荷塘月色》的景物描写极具特色。作者将描写荷塘和描写月色巧妙结合,情景交融。通过本课教学,引导学生关注作品中的景物描写手法,思考文字背后折射出的人生智慧,学习从大自然中获得人生启迪。 教 学目 标 1.语言建构与运用:指导学生朗读课文,梳理行文脉络,品味荷塘月色之美。 2.思维发展与提升:设计课堂活动,引导学生分析本文的写景手法,领悟情景交融的特点。3.文化传承与理解:通过“知人论世”的方法,体会作者的复杂情感及时代背景。4.审美鉴赏与创造能品味优雅朦胧的意境之美,领悟作者清秀诗意的行文风格。 教 学重 点 朗读课文,品味荷塘月色之美,能分析情景交融的手法和叠词、比喻、通感等艺术手法。 教 学难 点 知人论世,体会作者的复杂情感及时代背景。 教 学准 备 课件 教 学 过 程 设 计 集体研讨 复备栏(个人调整与思考) 由题入文,初识荷塘总是想起那座荷塘以及晚风送来的缕缕幽香。这荷塘是一方明镜,见证了那群文人的高洁风骨。这座荷塘因朱自清的散文,愈加声名鹊起,声誉远扬!今天,我们一起走进朱自清的《荷塘月色》去打卡清华园的荷塘。1.同学们一篇文章的题目是它的眼睛。题目告诉我们什么信息呢?预设:这篇文章主要写了荷塘与月色。作者为何选择夜游荷塘?因为“心里颇不宁静”(文眼),才想起荷塘,继而夜游荷塘。3.为什么不宁静?紧抠文本第三段回答。说明作者平常过得并不轻松,有太多的言不由衷、身不由己。这种辛苦、压抑的生活让他焦躁、烦闷。所以我们可以说作者“这几天颇不宁静”的是指就是“不自由”,所以想通过夜游荷塘去排解这种情绪。4.请同学们速读文章,梳理作者的行踪轨迹。“家———煤屑路———荷塘———家”这方荷塘究竟有何魅力能让作者起身夜游,我们来一起走进这方荷塘。【任务一】有感情朗读文段4,并赏析景物描写的表达效果。要求:原因陈述简洁、全面,效果分析准确、深刻自主发言:随机抽取学生进行发言,边朗读边赏析。根据学生的情况,教师进行补充介绍——— 叠词的运用。AABB型:“曲曲折折”“远远近近”“高高低低”AA型:“田田”“亭亭”“层层”“星星”“缕缕”“密密”“脉脉”ABB型:“一粒粒”“峭楞楞”运用多组叠词,表示喜爱亲昵、加深层度,且增加了形象美、情趣美和音韵美,烘托出优雅柔美、静谧的意境。2.比喻(通感)和拟人。(1)将叶子比作亭亭的舞女的裙。相同点在于都是圆形的,舞女的裙有舒展感,有动态美,衬托出叶子的圆润、高洁;不仅是形似,更有一份韵味上的神似。(2)一个博喻。将白花比作明珠、星星、美人,三种形态各不相同,但都是十分美好珍贵的象征。明珠形状小巧色泽鲜亮,星星密集繁多闪烁晶亮,刚出浴的美人则洁净又充满光泽,这里都凸显出白花的小而繁多,色彩的洁白剔透与鲜亮闪烁,给人美的享受。“羞涩”又将白花拟人化,写出了白花将绽未绽时的可爱情态。(3)一个通感。将清香比作渺茫的歌声,看似无理却极妙。清香怎么会有声音?这里用听觉上的感受来写嗅觉上的清香,凸显出什么?两者的相似之处就在于都是断断续续的,淡远渺茫,更给人清幽、恬淡之感。注:(通感:耳中见色,眼里闻声———1.他的声音很粗。2.她的笑容很甜。)一个比喻。叶子与花的一丝颤动竟像闪电般传到荷塘那边去了?一丝颤动,为什么会像闪电般传去?这样写突出了什么?一丝颤动表明吹过的是微风,叶子与花的动静不大,但像闪电般就说明了传递的速度之快,可以想见叶子与花排列的繁密,一波推一波,一层推一层的那种感觉。这一段运用比喻、拟人、通感等手法,展现了月下荷塘的宁谧、淡雅之美。二、身临其境,品鉴月色【衔接语】朱自清先生用他的生花妙笔向我们描 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~