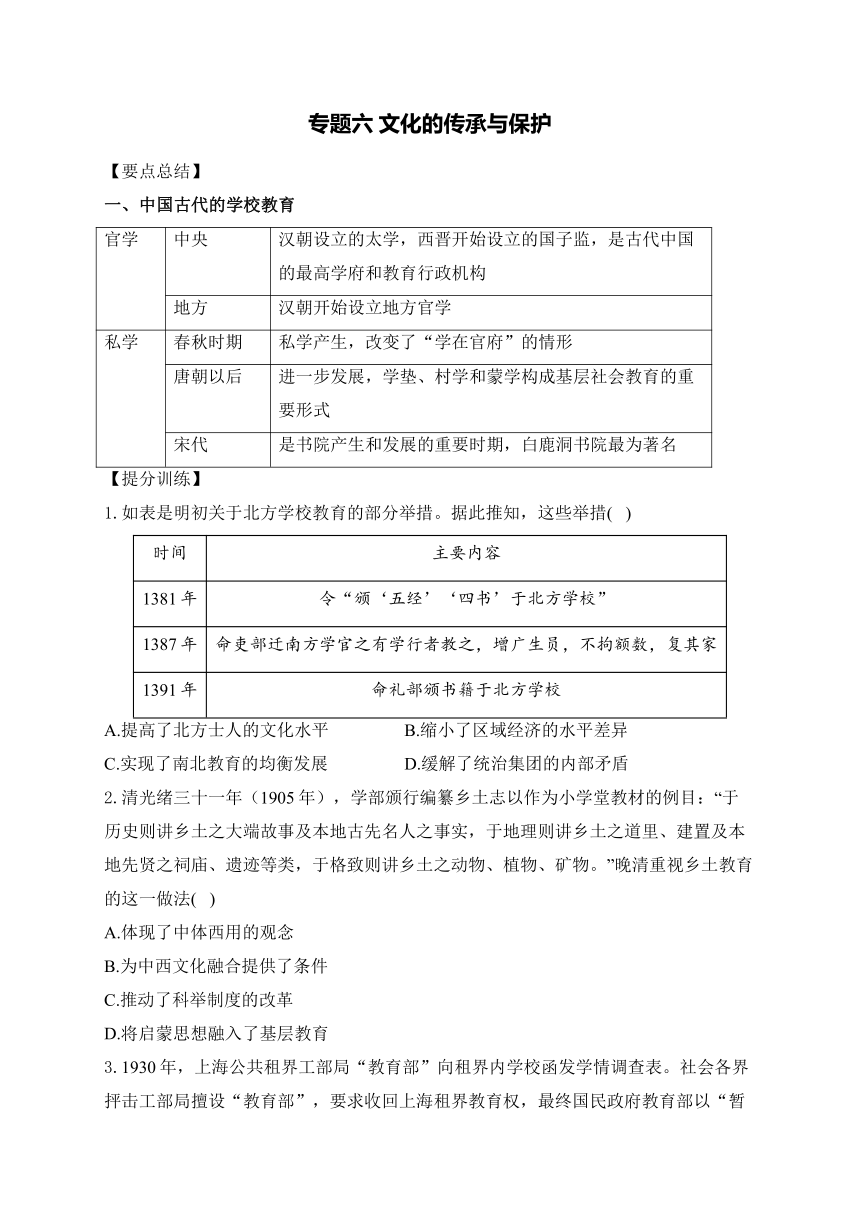

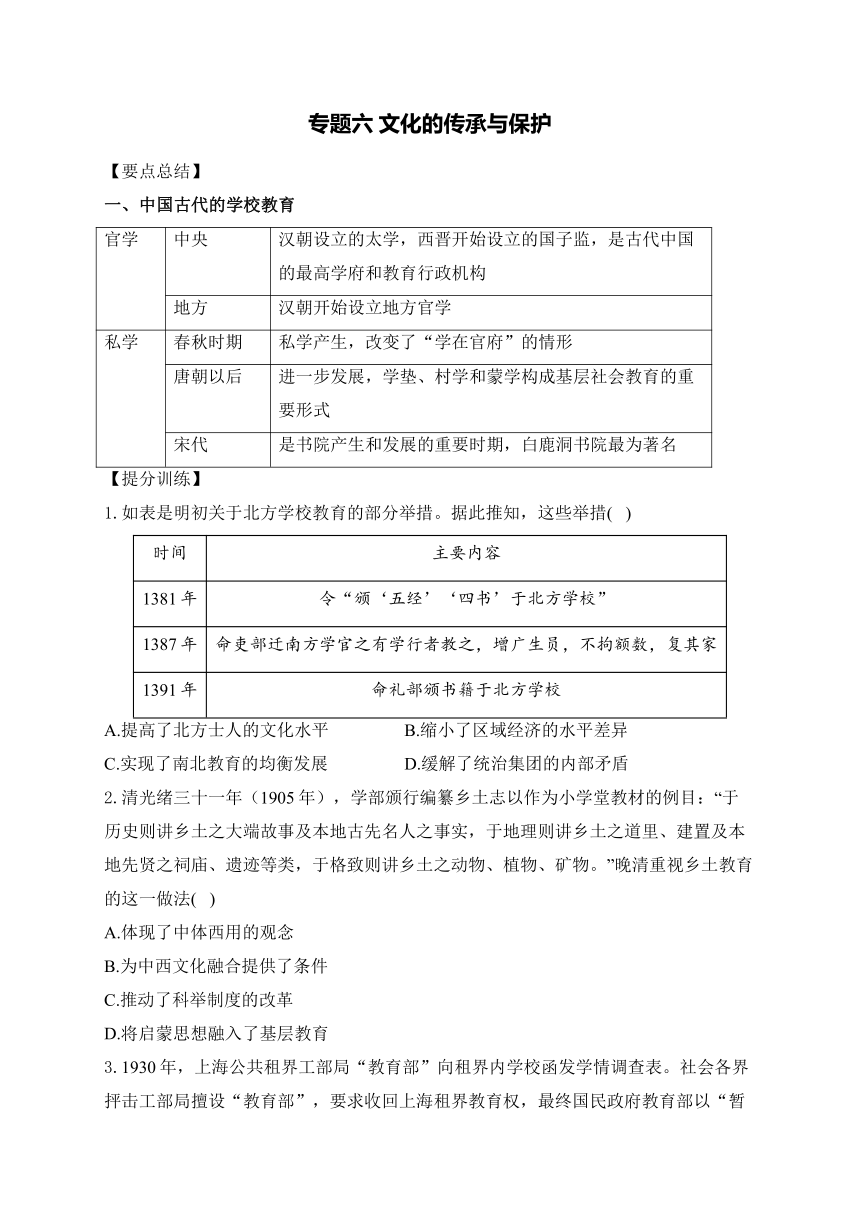

专题六 文化的传承与保护 【要点总结】 一、中国古代的学校教育 官学 中央 汉朝设立的太学,西晋开始设立的国子监,是古代中国的最高学府和教育行政机构 地方 汉朝开始设立地方官学 私学 春秋时期 私学产生,改变了“学在官府”的情形 唐朝以后 进一步发展,学垫、村学和蒙学构成基层社会教育的重要形式 宋代 是书院产生和发展的重要时期,白鹿洞书院最为著名 【提分训练】 1.如表是明初关于北方学校教育的部分举措。据此推知,这些举措( ) 时间 主要内容 1381年 令“颁‘五经’‘四书’于北方学校” 1387年 命吏部迁南方学官之有学行者教之,增广生员,不拘额数,复其家 1391年 命礼部颁书籍于北方学校 A.提高了北方士人的文化水平 B.缩小了区域经济的水平差异 C.实现了南北教育的均衡发展 D.缓解了统治集团的内部矛盾 2.清光绪三十一年(1905年),学部颁行编纂乡土志以作为小学堂教材的例目:“于历史则讲乡土之大端故事及本地古先名人之事实,于地理则讲乡土之道里、建置及本地先贤之祠庙、遗迹等类,于格致则讲乡土之动物、植物、矿物。”晚清重视乡土教育的这一做法( ) A.体现了中体西用的观念 B.为中西文化融合提供了条件 C.推动了科举制度的改革 D.将启蒙思想融入了基层教育 3.1930年,上海公共租界工部局“教育部”向租界内学校函发学情调查表。社会各界抨击工部局擅设“教育部”,要求收回上海租界教育权,最终国民政府教育部以“暂不置议”的批示将此事平息下来。这反映了( ) A.中外教育管理机构差异较大 B.列强掌控了中国教育行政权 C.国民政府实行对日妥协政策 D.近代中国教育的半殖民地性 4.1872年,清政府官派留学生赴美留学,主习医、农、工及各项实业,并不鼓励留学生研习法政科目。1900年以后,清末留日学生(含官费生和私费生)中,学习法政的人数占比达21.3%。这一变化表明( ) A.士人找到救亡图存新道路 B.日本加紧对华进行文化渗透 C.寻求变革成为留学生共识 D.时代变革影响士人价值取向 5.全民族抗战期间,陕甘宁边区的《初级新课本》是根据地初级小学、初级干部教育及群众教育的教科书。该书以大篇幅的内容宣传本土劳动形式以及本地劳动者,其中第四册共编有42课,而涉及农耕劳动的课文就多达19篇,占全书篇目的45%。该教科书的编撰反映出当时( ) A.教育与生产相结合 B.大生产运动如火如荼 C.阶级斗争意识盛行 D.新质生产力快速发展 6.1976—1981年,我国全日制普通高校在校生从56.5万人增加到128万人,共招收硕士、博士研究生31797人;出国留学人数达8180人,接受外国来华学生4000多人。这说明该时期中国( ) A.开始实行“科教兴国”发展战略 B.提出实施“走出去”战略 C.致力于推进社会主义现代化建设 D.形成完整的国民教育体系 7.中华人民共和国成立初期,党和政府采取了一系列措施,如抽调有文化的干部到工业战线:兴办和扩大高等院校,特别是工程技术学校:对高等院校进行院系调整,把分散在各大学的理工科的系和专业抽出来,成立独立的理工科学院:让理工科专业的大学生提前毕业:有针对性地举办各种培训班、训练班等。这些举措旨在( ) A.培养工业建设急需的技术人才 B.积累领导经济工作的实训经验 C.建立支撑工业基础的骨干企业 D.发展服务工农大众的人民教育 8.15世纪中期,谷登堡印刷术的发明催生了被视为“新一代的书籍”的印刷书。15世纪末,欧洲大约有3万种、2000多万册书籍被印刷发行,大批廉价的印刷书被生产出来,广泛地传播了新的信息和长期被垄断的知识。这一现象( ) A.体现了近代科学的作用 B.推动了人文主义的发展 C.扩大了路德新教的影响 D.促进了理性主义的传播 9.1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生,并于1893年做出修正。此后,公共图书馆得以稳步发展,并逐步消除了图 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~