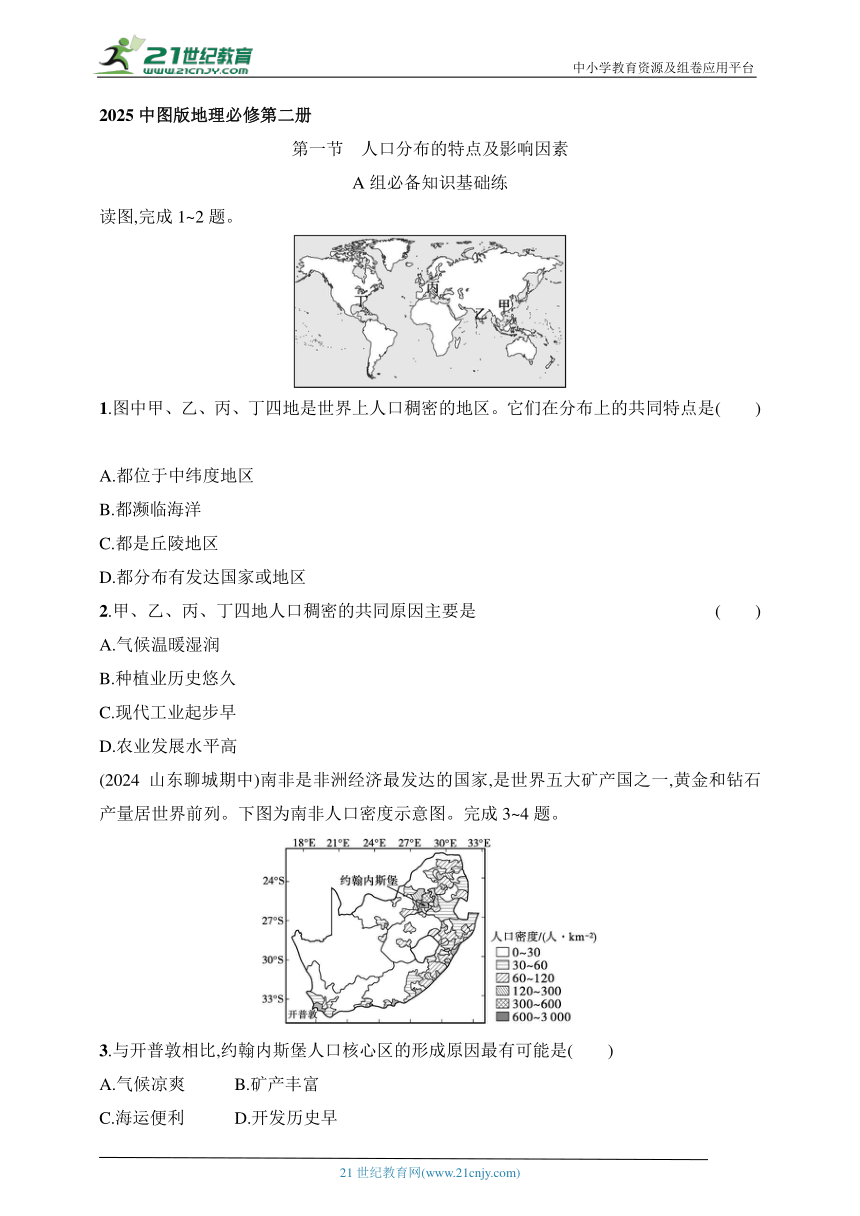

中小学教育资源及组卷应用平台 2025中图版地理必修第二册 第一节 人口分布的特点及影响因素 A组必备知识基础练 读图,完成1~2题。 1.图中甲、乙、丙、丁四地是世界上人口稠密的地区。它们在分布上的共同特点是( ) A.都位于中纬度地区 B.都濒临海洋 C.都是丘陵地区 D.都分布有发达国家或地区 2.甲、乙、丙、丁四地人口稠密的共同原因主要是 ( ) A.气候温暖湿润 B.种植业历史悠久 C.现代工业起步早 D.农业发展水平高 (2024山东聊城期中)南非是非洲经济最发达的国家,是世界五大矿产国之一,黄金和钻石产量居世界前列。下图为南非人口密度示意图。完成3~4题。 3.与开普敦相比,约翰内斯堡人口核心区的形成原因最有可能是( ) A.气候凉爽 B.矿产丰富 C.海运便利 D.开发历史早 4.南非人口分布的主要特点有( ) ①人口密度东高西低 ②呈“多核心”集聚分布 ③内陆人口分布均衡 ④由沿海向内陆地区递减 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ (2024河北邯郸期中)下面两表分别反映世界人口纬度分布趋势和世界部分大洲距海岸200千米范围内面积、人口占各洲的比例(%)。据此完成5~6题。 纬度 >60°N 40°N~ 60°N 20°N~ 40°N 0°~ 20°N 0°~ 20°S 20°S~ 40°S >40°S 人口占 世界总 人口 比例 0.4% 30% 49.4% 10.4% 6.1% 3.5% 0.2% 地区 欧洲 亚洲 非洲 北美洲 南美洲 大洋洲 面积 48.7 26.9 19.4 38.5 26.8 44.2 人口 54.9 47.3 45.1 51.3 62.8 94.3 5.依据材料分析,下列地区中人口分布最为密集的是 ( ) A.斯堪的纳维亚半岛 B.亚马孙平原 C.尼罗河三角洲 D.苏门答腊岛 6.欧洲距海岸200千米范围内的面积比重最大的原因是( ) A.海岸线曲折,多海湾 B.山地少,平原占比高 C.纬度跨度大,面积广 D.人口密集,填海造陆多 7.(2024河南南阳期中)阅读材料,完成下列各题。 人口分布受自然、经济、社会等多种因素的影响,其中自然环境对人口分布起重要作用。下表为我国某年人口垂直分布统计表。 海拔/m ≤200 200~500 500~1 000 1 000~2 000 2 000~4 000 人口数量/万人 73 345.1 19 427.8 8 647.5 10 037.1 1 590.8 人口比重/% 64.9 17.1 7.7 8.9 1.4 人口密度/(人·km-2) 508 200 53 42 5 (1)简述我国人口垂直分布的特点。 (2)从人文因素角度,分析形成我国人口垂直分布特点的主要原因。 (3)青藏高原是我国人口密度最小的地区,说明限制其人口分布的自然条件。 B组关键能力提升练 (2024江西赣州期中)人口分布基尼系数是反映人口分布集中程度的指标。下表示意2000—2020年各区域人口分布基尼系数变化。据此完成8~10题。 年份 2000 2010 2020 全国 0.711 0.718 0.735 胡焕庸 线两侧 东南半壁 0.517 0.534 0.566 西北半壁 0.754 0.748 0.752 四大地区 东部 0.365 0.398 0.427 中部 0.302 0.305 0.336 西部 0.773 0.765 0.771 东北 0.449 0.459 0.504 8.据表分析( ) A.我国人口分布趋于分散 B. 2010—2020年,东北地区人口趋于分散 C.人口集中在西部地区 D. 2000—2010年,东南人口更加集中 9.2010—2020年,西部人口分布趋势( ) ①有助于地区均衡发展 ②有助于人民享受现代化成果 ③利于西部各地乡村振兴 ④利于持续保障该地区生态功能 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 10.影响我国人口分布格局的最主要因素是( ) A.自然环境 B.经济发展水平 C.政策 D.社会发展状况 (2024河南濮阳期中)西藏自治区的“一江两河”地区指雅鲁藏布江及其支流年楚河和拉萨河中部流域,位于青藏高原的南部。下图示意该区域不同海拔人口分布。据此完成11~13题。 11.下列选项中人口聚居地面积最大的是( ) A.3 500~3 599米 B.3 600~3 699米 C.3 700~3 799米 D.3 800~3 899米 12.“一江两河 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~