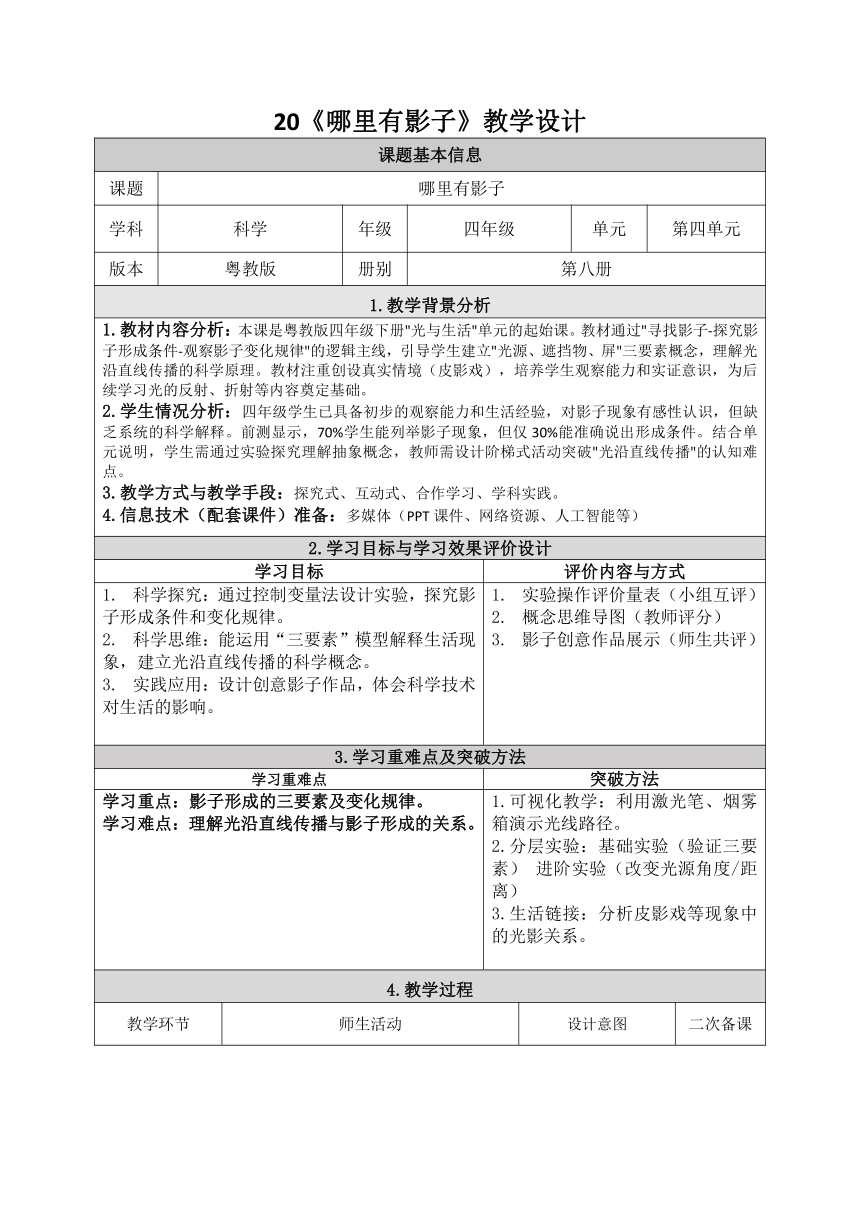

20《哪里有影子》教学设计 课题基本信息 课题 哪里有影子 学科 科学 年级 四年级 单元 第四单元 版本 粤教版 册别 第八册 1.教学背景分析 1.教材内容分析:本课是粤教版四年级下册"光与生活"单元的起始课。教材通过"寻找影子-探究影子形成条件-观察影子变化规律"的逻辑主线,引导学生建立"光源、遮挡物、屏"三要素概念,理解光沿直线传播的科学原理。教材注重创设真实情境(皮影戏),培养学生观察能力和实证意识,为后续学习光的反射、折射等内容奠定基础。 2.学生情况分析:四年级学生已具备初步的观察能力和生活经验,对影子现象有感性认识,但缺乏系统的科学解释。前测显示,70%学生能列举影子现象,但仅30%能准确说出形成条件。结合单元说明,学生需通过实验探究理解抽象概念,教师需设计阶梯式活动突破"光沿直线传播"的认知难点。 3.教学方式与教学手段:探究式、互动式、合作学习、学科实践。 4.信息技术(配套课件)准备:多媒体(PPT课件、网络资源、人工智能等) 2.学习目标与学习效果评价设计 学习目标 评价内容与方式 科学探究:通过控制变量法设计实验,探究影子形成条件和变化规律。 科学思维:能运用“三要素”模型解释生活现象,建立光沿直线传播的科学概念。 实践应用:设计创意影子作品,体会科学技术对生活的影响。 实验操作评价量表(小组互评) 概念思维导图(教师评分) 影子创意作品展示(师生共评) 3.学习重难点及突破方法 学习重难点 突破方法 学习重点:影子形成的三要素及变化规律。 学习难点:理解光沿直线传播与影子形成的关系。 1.可视化教学:利用激光笔、烟雾箱演示光线路径。 2.分层实验:基础实验(验证三要素) 进阶实验(改变光源角度/距离) 3.生活链接:分析皮影戏等现象中的光影关系。 4.教学过程 教学环节 师生活动 设计意图 二次备课 一、导入新课 1、猜谜语: 你有我有他也有,黑身黑腿黑黑头, 灯前月下跟你走,就是从来不开口。(影子) 2、同学们,我们见过各种各样的影子,但是你们知道影子是怎样形成的吗?这节课我们就一起来探讨一下吧! 3、板书课题:哪里有影子 通过猜谜语的活动引出本节课是与影子有关,激发学生的学习热情,进而导入新课。 二、讲授新课 一、活动1:在哪里见过影子 1、情境:明明和琪琪在阳光下玩“踩影子”游戏。琪琪站在阳光下,地上映出了她的影子,明明躲到了树影下,他的影子便不见了。琪琪问:“你的影子怎么不见了?” 2、在阳光下,我们会看到人或物体旁边留下或长或短的影子 3、交流:你在哪里见过物体的影子? 教师及时给予引导和鼓励。 出示教材中三幅常见的影子图片:阳光下海边的人影、屋内窗边桌上杯子和花瓶的影子、路灯下椅子的影子。 5、思考:这三幅图片中的影子以及刚才同学们所说的那些影子,它们出现的地方有什么共同特点? 6、交流:学生代表表达他们的想法,教师及时给予引导和鼓励。 7、小结:我们发现有影子出现的地方都有发光的光源、不透明的遮挡物、接住影子的平面。 二、活动2:影子是怎样形成的 1、提出疑问:我们发现有影子出现的地方都有发光的光源、不透明的遮挡物、接住影子的平面。影子的形成是否与发光的光源、不透明的遮挡物、接住影子的平面有关? 2、实验任务:利用手电筒、一些透明和不透明的塑料片、白纸板做影子实验,描述实验现象,并分析影子的形成需要哪些条件。 3、实验器材:手电筒、塑料片、白纸板。 4、实验步骤: (1)将透明或不透明的塑料片放在屏前,打开手电筒,观察实验现象; (2)将透明或不透明塑料片放在屏前,关闭手电筒, 观察实验现象; (3)移开屏前的塑料片,打开手电筒,观察实验现象; (4)移开屏,将塑料片放在手电筒前,打开手电筒,观察实验现象。 5、学生分组实验并将实验结 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~