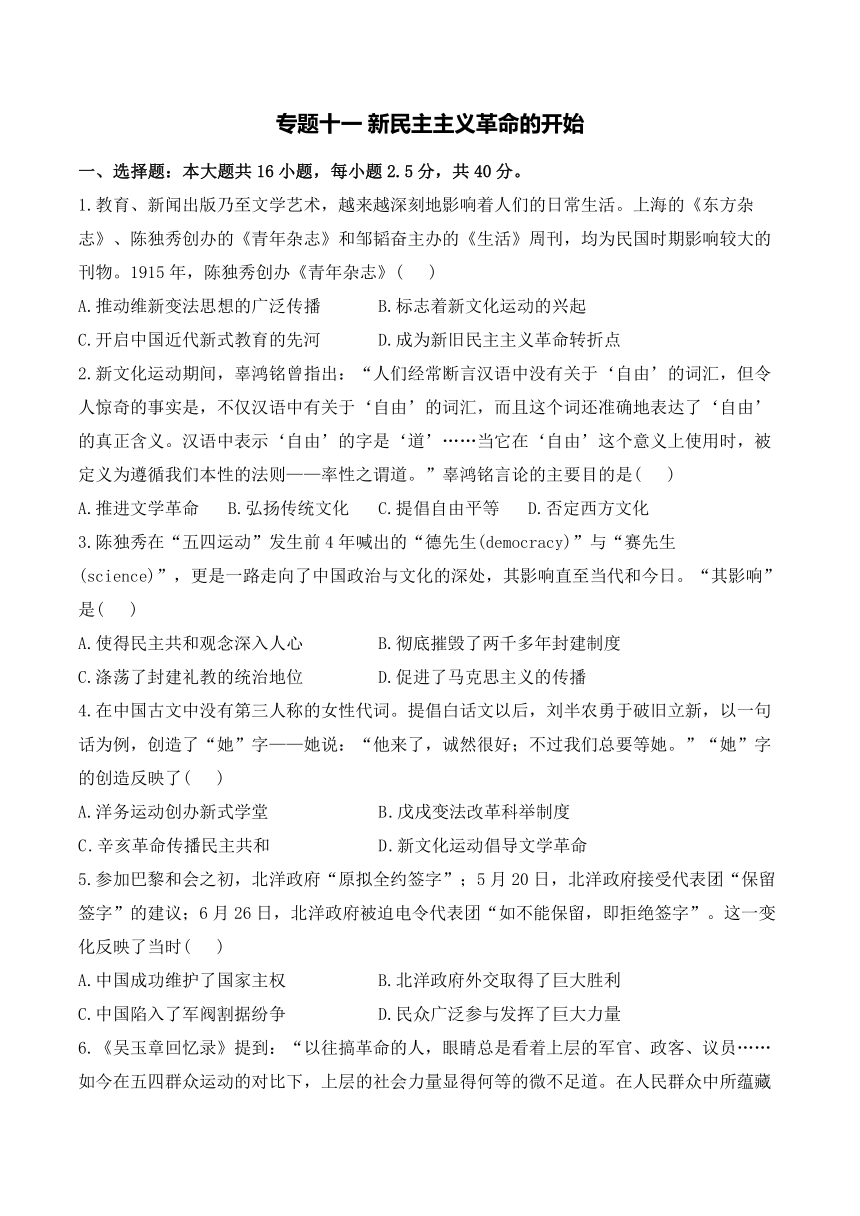

专题十一 新民主主义革命的开始 一、选择题:本大题共16小题,每小题2.5分,共40分。 1.教育、新闻出版乃至文学艺术,越来越深刻地影响着人们的日常生活。上海的《东方杂志》、陈独秀创办的《青年杂志》和邹韬奋主办的《生活》周刊,均为民国时期影响较大的刊物。1915年,陈独秀创办《青年杂志》( ) A.推动维新变法思想的广泛传播 B.标志着新文化运动的兴起 C.开启中国近代新式教育的先河 D.成为新旧民主主义革命转折点 2.新文化运动期间,辜鸿铭曾指出:“人们经常断言汉语中没有关于‘自由’的词汇,但令人惊奇的事实是,不仅汉语中有关于‘自由’的词汇,而且这个词还准确地表达了‘自由’的真正含义。汉语中表示‘自由’的字是‘道’……当它在‘自由’这个意义上使用时,被定义为遵循我们本性的法则———率性之谓道。”辜鸿铭言论的主要目的是( ) A.推进文学革命 B.弘扬传统文化 C.提倡自由平等 D.否定西方文化 3.陈独秀在“五四运动”发生前4年喊出的“德先生(democracy)”与“赛先生(science)”,更是一路走向了中国政治与文化的深处,其影响直至当代和今日。“其影响”是( ) A.使得民主共和观念深入人心 B.彻底摧毁了两千多年封建制度 C.涤荡了封建礼教的统治地位 D.促进了马克思主义的传播 4.在中国古文中没有第三人称的女性代词。提倡白话文以后,刘半农勇于破旧立新,以一句话为例,创造了“她”字———她说:“他来了,诚然很好;不过我们总要等她。”“她”字的创造反映了( ) A.洋务运动创办新式学堂 B.戊戌变法改革科举制度 C.辛亥革命传播民主共和 D.新文化运动倡导文学革命 5.参加巴黎和会之初,北洋政府“原拟全约签字”;5月20日,北洋政府接受代表团“保留签字”的建议;6月26日,北洋政府被迫电令代表团“如不能保留,即拒绝签字”。这一变化反映了当时( ) A.中国成功维护了国家主权 B.北洋政府外交取得了巨大胜利 C.中国陷入了军阀割据纷争 D.民众广泛参与发挥了巨大力量 6.《吴玉章回忆录》提到:“以往搞革命的人,眼睛总是看着上层的军官、政客、议员……如今在五四群众运动的对比下,上层的社会力量显得何等的微不足道。在人民群众中所蕴藏的力量一旦得到解放,那才真正是惊天动地、无坚不摧的。”他认为( ) A.革命对象是帝国主义和封建军阀 B.人民群众是推动历史前进的动力 C.革命主力是知识分子和青年学生 D.革命需要团结一切可能的同盟者 7.“这是鸦片战争以来在中国民意基础上,中国政府代表第一次对国际条约说了‘不’字。从此以后,由于中国社会出现新的生产力、新的阶级、新的思想和主义,中国社会在各方面出现了新的积极向上的因素。”材料中促使“中国政府代表第一次对国际条约说了‘不’字”的历史事件是( ) A.新文化运动 B.“五四运动” C.辛亥革命 D.戊戌变法 8.“学界、政界、商人、劳工、农夫、警察、当兵的、做官的、议员……都要站出来!……中国是我的中国,也是你的中国,中国是中国人的中国。”以上材料最能说明“五四运动”( ) A.高举爱国主义伟大旗帜 B.无产阶级登上了历史舞台 C.青年学生成为运动主力 D.马克思主义在中国的传播 9.“五四运动”不是一个孤立的事件。向前,我们可以看到历经数年积蓄而成的文化、思想洪流;向后,我们同样可以看到各式各样的“施行主义”和“解决问题”的实践。这一评论重在突出“五四运动”( ) A.确立了工人阶级的领导地位 B.促进了马克思主义的广泛传播 C.重建了中国优秀的传统文化 D.是近代救亡图存的延续和发展 10.1919年后,在《新青年》《晨报》《新潮》等报刊上关于劳工话题的文学作品猛增,作品的主人公有洋车夫、铁匠、农夫、学徒、店员、纺织女工、烟草公司工人等劳工群体,这些人物形象基本上首次出现在文学作品中。这种变化表明( ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~