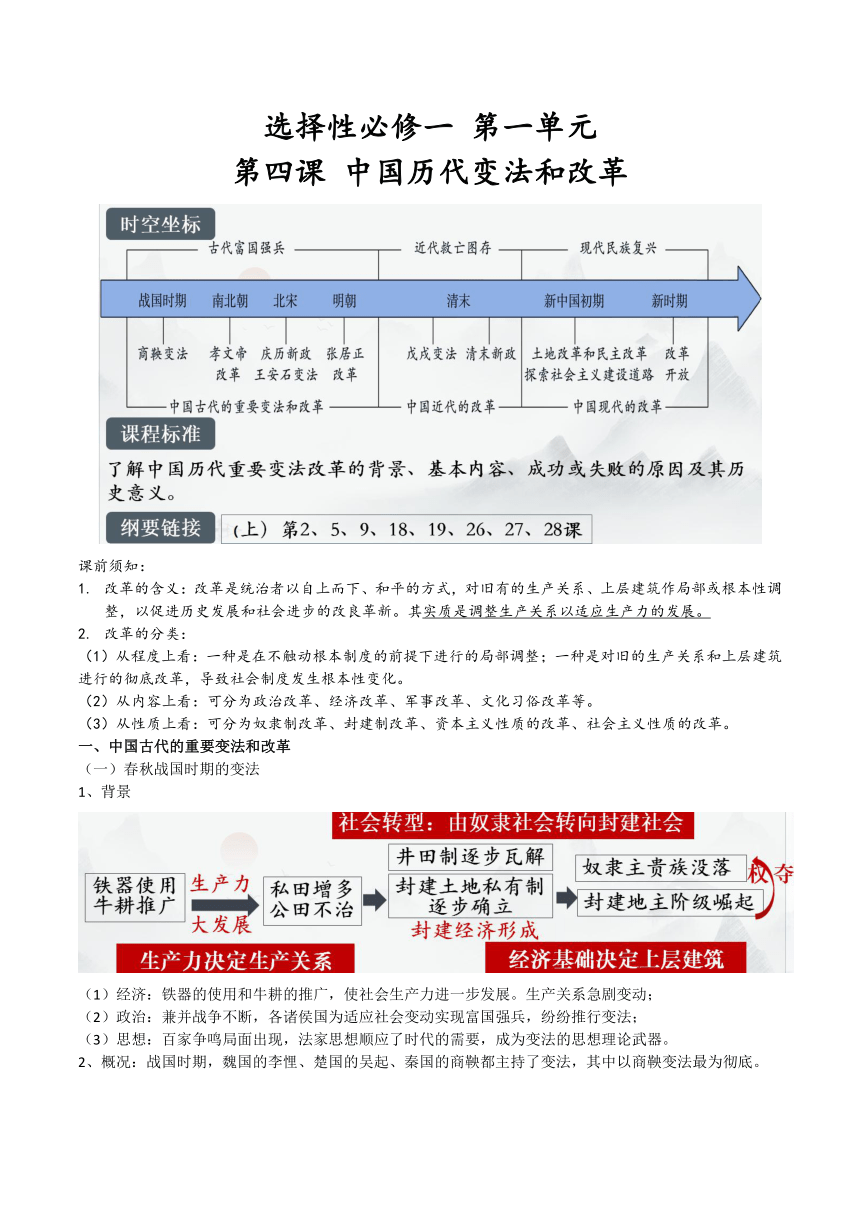

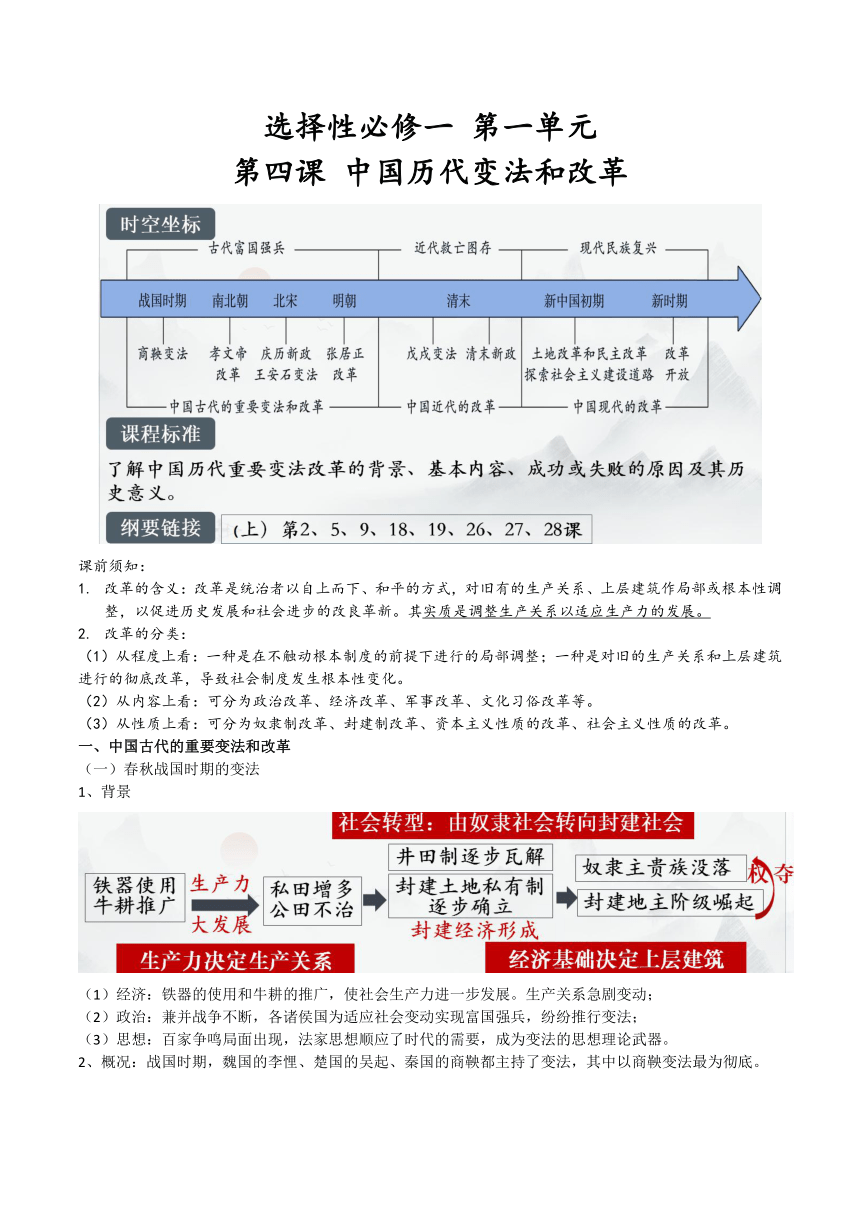

选择性必修一 第一单元 第四课 中国历代变法和改革 课前须知: 改革的含义:改革是统治者以自上而下、和平的方式,对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性调整,以促进历史发展和社会进步的改良革新。其实质是调整生产关系以适应生产力的发展。 改革的分类: (1)从程度上看:一种是在不触动根本制度的前提下进行的局部调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进行的彻底改革,导致社会制度发生根本性变化。 (2)从内容上看:可分为政治改革、经济改革、军事改革、文化习俗改革等。 (3)从性质上看:可分为奴隶制改革、封建制改革、资本主义性质的改革、社会主义性质的改革。 一、中国古代的重要变法和改革 (一)春秋战国时期的变法 1、背景 (1)经济:铁器的使用和牛耕的推广,使社会生产力进一步发展。生产关系急剧变动; (2)政治:兼并战争不断,各诸侯国为适应社会变动实现富国强兵,纷纷推行变法; (3)思想:百家争鸣局面出现,法家思想顺应了时代的需要,成为变法的思想理论武器。 2、概况:战国时期,魏国的李悝、楚国的吴起、秦国的商鞅都主持了变法,其中以商鞅变法最为彻底。 3、代表:商鞅变法 (1)内容 特点:持续时间最长(18年)、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。 (2)影响 积极(促进了封建政治、经济、军事的发展。) ①政治:打击了贵族特权和血缘宗法制度,加强了君主权力,封建专制主义中央集权制度开始产生; ②经济:确立了土地私有制,激发了农民积极性,促进了封建经济发展,增强国力; ③军事:使秦国成为政治军事强国,为秦成就统一奠定了基础。 局限:轻罪重罚,压迫和剥削百姓、阻碍商品经济发展等。 “商君虽死 变法犹存”如何看待?思考判断一场改革成败的标准是什么? 评论变法是否成功,要看以下几个标准: ①是否能推动生产力的发展;②是否有利于社会进步;③是否顺应历史的发展潮流;④群众基础是否雄厚;⑤改革是否达到了预期目标;⑥改革是否被中断。 (二)两晋南北朝时期———北魏孝文帝改革 1、背景 (1)两晋南北朝时期,游牧民族内迁,征伐不断。 (2)鲜卑族拓跋部建立北魏政权,439年重新统一北方。 (3)各族人民在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展的潮流。(4)北魏孝文帝和冯太后力主改革。 2、内容(1)前期:冯太后主持,重点是创建新制度 知识补充 宗主督护制:北魏前期是地方基层组织。五胡十六国时期,北方地主豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡以自保,割据一方,武装自卫,从事生产,维持生存。北魏统一后,任命他们为宗主,以督护百姓,地方的赋税由他们代为征收。他们往往隐瞒户籍,借机逃避赋税,严重影响了国家的财政收入。 (2)后期:孝文帝主持 , 推进汉化,民族融合。 ①迁都洛阳 思考:孝文帝迁都洛阳的原因有哪些? 位置:地处中原,交通便利 经济:地处黄河之南,农业发达 政治:远离平城(保守贵族集中),有利于减少改革的阻力,争取汉族地主支持。 文化:政治文化中心,有利于推行汉化政策 军事:利于控制中原 ②移风易俗的汉化政策:易服装、改汉姓、说汉话、通汉姻 3、实质:少数民族政权自上而下的封建化改革 封建化:少数民族的封建化是指处于奴隶社会或是原始社会的少数民族在政治、经济、文化等方面向封建的政治、经济、文化过渡转化。 4、影响: 积极 ①有效地巩固了北魏政权,加快了政权的封建化进程,促进了北方社会经济的发展。 ②加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾。 ③缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。 消极 ①移风易俗的汉化政策丢掉的是拓跋部的长处勇武质朴,而且削弱了北魏的军事力量; ②孝文帝推行的全盘汉化,激化了社会矛盾与冲突,使北魏迅速由盛转衰,归于灭亡 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~