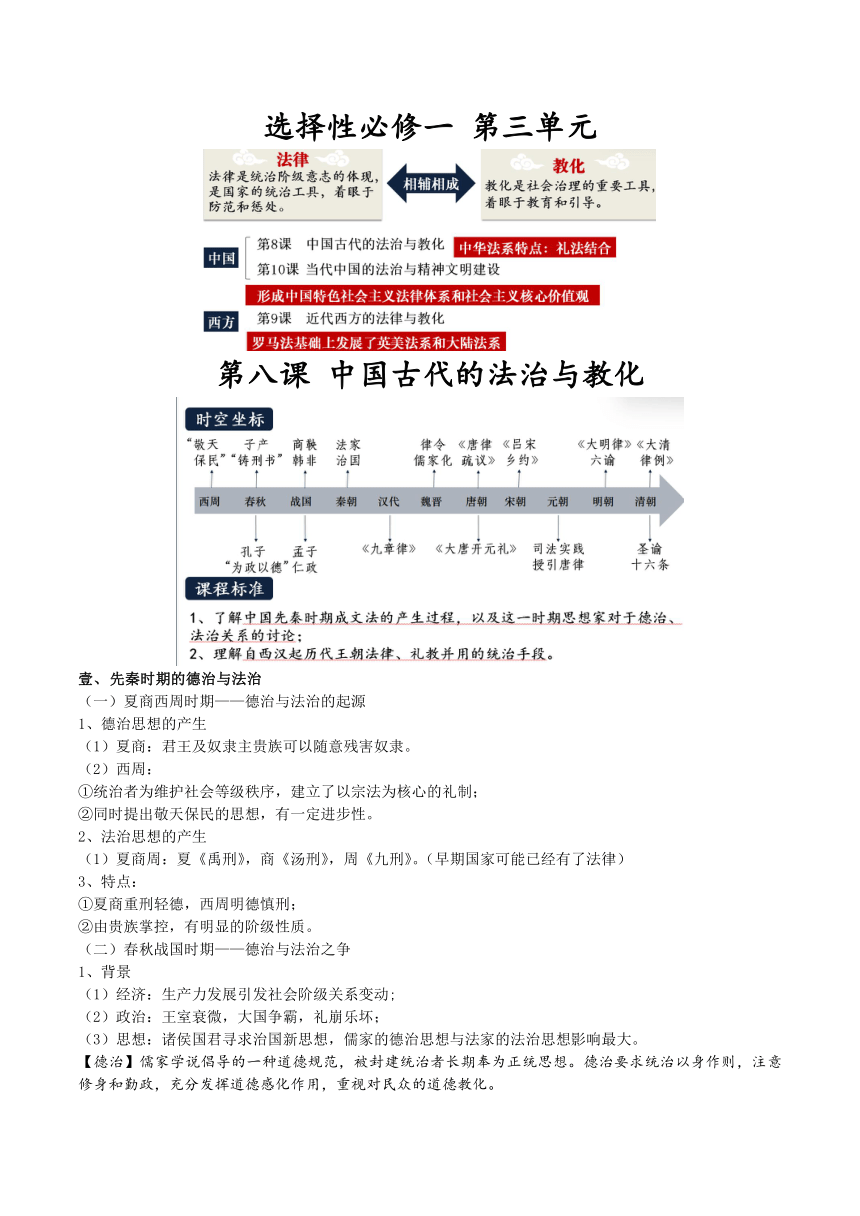

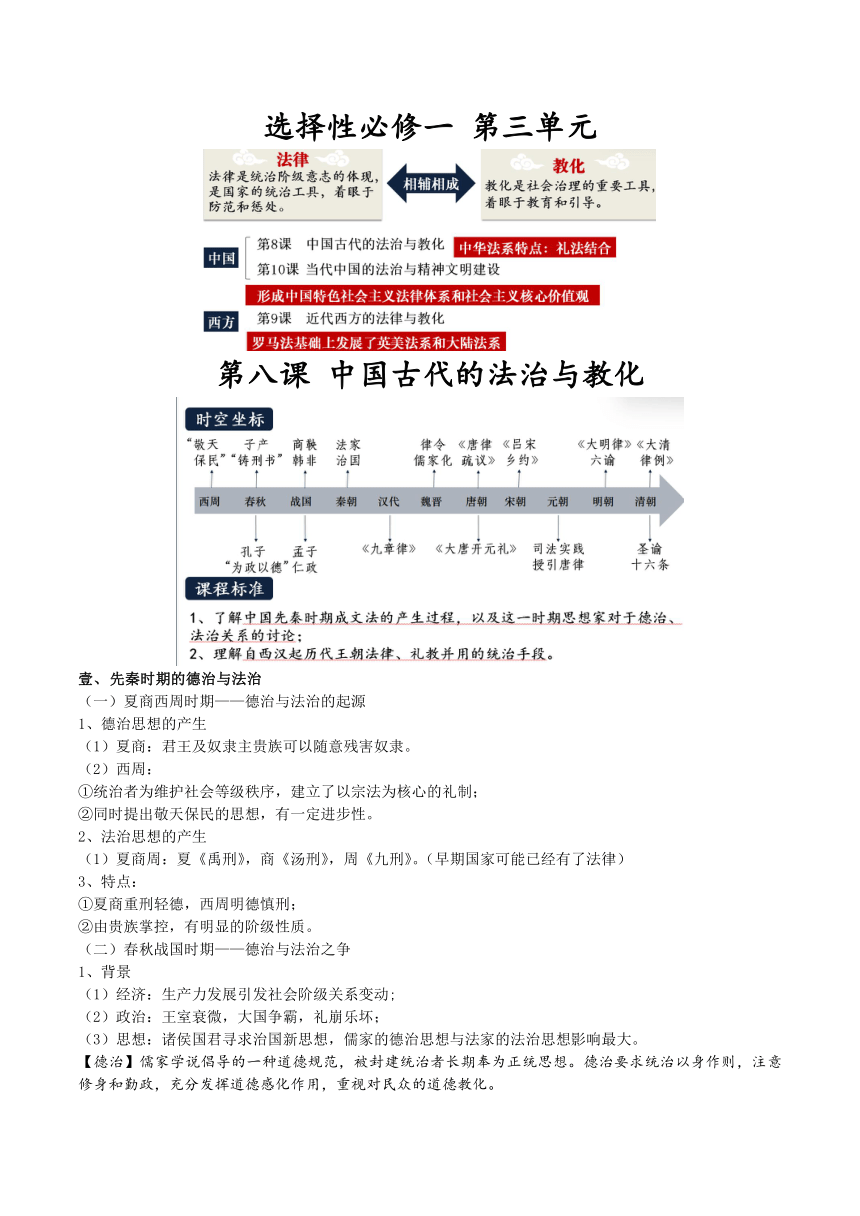

选择性必修一 第三单元 第八课 中国古代的法治与教化 先秦时期的德治与法治 (一)夏商西周时期———德治与法治的起源 1、德治思想的产生 (1)夏商:君王及奴隶主贵族可以随意残害奴隶。 (2)西周: ①统治者为维护社会等级秩序,建立了以宗法为核心的礼制; ②同时提出敬天保民的思想,有一定进步性。 2、法治思想的产生 (1)夏商周:夏《禹刑》,商《汤刑》,周《九刑》。(早期国家可能已经有了法律) 3、特点: ①夏商重刑轻德,西周明德慎刑; ②由贵族掌控,有明显的阶级性质。 (二)春秋战国时期———德治与法治之争 1、背景 (1)经济:生产力发展引发社会阶级关系变动; (2)政治:王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏; (3)思想:诸侯国君寻求治国新思想,儒家的德治思想与法家的法治思想影响最大。 【德治】儒家学说倡导的一种道德规范,被封建统治者长期奉为正统思想。德治要求统治以身作则,注意修身和勤政,充分发挥道德感化作用,重视对民众的道德教化。 【法治】先秦时期法家的政治思想,主张以法治国。中国古代法治有着“法自君出”的特点,突出君主的无上权威,帝的言行就是法律,所以法家的“法治”是“君权至上”“国权至上”的法治。 2、第一次德治与法治之争:子产 “铸刑书” 法治:春秋时期,郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。 德治:叔向反对刊布法律,理由是刑罚适用于乱世,公布刑书会使老百姓更注重争端,而不顾道德礼义。 思考:叔向反对“铸刑书”的实质,以及 “铸刑书”的历史影响 实质:维护奴隶主贵族解释法律的特权。 影响:①子产“铸刑书”限制贵族特权,在一定程度上保护平民的利益。 ②刑书具有鲜明的改革色彩,为法家的“以法治国”提供经验,也为历代王朝法制建设的发展奠基。 ③对维护封建经济基础、促进封建社会的形成起到推动作用。 3、第二次德治与法治之争:儒家与法家之争 思考:战国时期儒家、法家争论的焦点是什么?哪一派更符合时势? 焦点:治国手段 ———儒家主张以道德礼义教化民众,法家主张以法治国。 法家:既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望。 评价: ①儒家主张通过道德礼仪教化民众,重视民生与民意,不适用于兼并战争激烈的战国时期,仁政与德治思想,难以落到实处,但儒家重视民生与民意,推动了民本思想发展。 ②法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望,但严刑峻法,易造成暴政。 结果:在法家思想的指引下, 秦国富国强兵,最终统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家 贰、秦汉至隋唐的法制与教化 (一)秦汉时期———律令并行 1、律的编纂:秦以法家思想治国,推动了律的编纂。汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。 2、律令并行:秦汉朝廷发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力。 3、实施: 秦朝:坚持轻罪重罚,严刑峻法; 汉朝:“春秋决狱”(引经决狱)。 “春秋决狱”:在审判案件时,如遇到法律没有明文规定,或虽有规定却不符合儒家道德的案子,则以儒家经义《春秋》作为定罪量刑的依据。(律令儒家化的开始) 思考:判决体现了汉朝法律什么样的特色? 特色:伦理道德高于法律,以经断狱,德主刑辅(重教化,轻刑罚) (二)魏晋时期———律令儒家化 1、原因:①汉武帝以后儒家思想成为主流,儒家知识分子以经注律; ②魏明帝设律博士,专用儒家思想解释律令。 2、特点:以经注律,律令儒家化。 3、量刑原则:亲属之间的尊卑亲疏(准五服以制罪) 所谓“准五服以制罪”就是按照五服所表示的亲属关系远近及尊卑,来作为定罪量刑的依据。凡是卑幼伤尊长,如杀祖父母、父母,处分重于常人相杀。反之,尊长杀卑幼,刑事任轻于杀常人。 4、目的:维护儒家提出三 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~