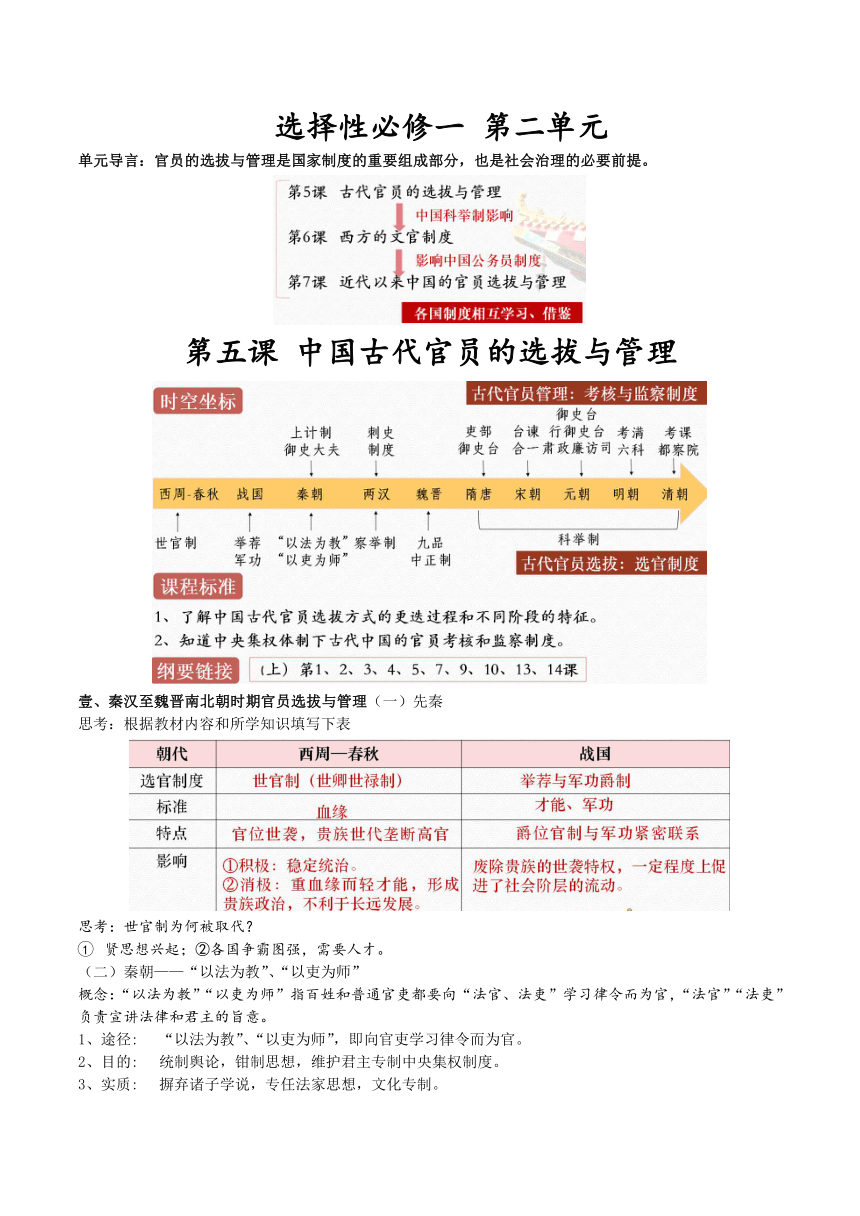

选择性必修一 第二单元 单元导言:官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。 第五课 中国古代官员的选拔与管理 壹、秦汉至魏晋南北朝时期官员选拔与管理(一)先秦 思考:根据教材内容和所学知识填写下表 思考:世官制为何被取代? 贤思想兴起;②各国争霸图强,需要人才。 (二)秦朝———�以法为教”、“以吏为师” 概念:“以法为教”“以吏为师”指百姓和普通官吏都要向“法官、法吏”学习律令而为官,“法官”“法吏”负责宣讲法律和君主的旨意。 1、途径: “以法为教”、“以吏为师”,即向官吏学习律令而为官。 2、目的: 统制舆论,钳制思想,维护君主专制中央集权制度。 3、实质: 摒弃诸子学说,专任法家思想,文化专制。 (三)汉朝———察举制 1、汉武帝推行察举制: (1)方式:先考察而后推举,重点考察舆论评价(乡里清议)和为官能力,然后推荐为官或提拔任用。 (2)分类: (3)特点:地方推举(自下而上选拔人才);形式多样;突出儒学地位。 (4)评价: 积极: 注重品行才学,打破血缘世袭,促进了阶层流动; 为两汉政权选拔了大批人才,扩大了统治基础; 任免权由中央掌握,加强中央集权; 推动儒家思想成为选官标准。 局限: 容易任人唯亲,滋生腐败; 后期选官被世家大族操纵,难以选拔真正的人才。 地方豪强势力的崛起,也不利于中央集权。 2、积功劳为官和征辟制:是两汉官员选拔制度的重要补充。 概念:征辟制是自上而下选拔官吏,主要由皇帝征聘与公府、州郡辟除两种方式。皇帝征召称“征”,官府征召称“辟”。 思考:汉后期察举制衰落的原因? 人口流动加剧,乡里清议失去社会基础 地方大族操纵选拔权,不利于中央集权 举制本身存在营私舞弊、察举不实等问题 (四)魏晋南北朝———九品中正制 1、背景:东汉末年政治与社会秩序大乱,豪强大族控制了地方选人权。220年,魏王曹丕推行九品中正制。 2、内容: (1)设置中正:在各州、郡设置大中正、中正,由本籍在中央任高官的人担任。 (2)品评人物:中正根据家世、道德和才能评定士人资品,分为九等,写出评语,称为“状”。 (3)按品授官:获得资品的士人,由吏部授官。 西晋时主要看重家世 4、实质:成为维护士族特权的工具 5、衰落:随着士族没落,九品中正制无法继续。 6、评价: 积极: 早期为曹魏政权选拔了大量人才; 选官权收归中央,加强了中央集权; 魏晋南北朝时的家学教育起到了促进作用,推动了儒家思想传播。 局限:随着门阀士族实力的发展,成为了巩固门阀政治的工具,具有垄断性和封闭性的特点,不利于人才选拔和中央集权,逐渐形成“上品无寒门,下品无势族”的局面。 二、考核制度 考核:也称考绩、考课,是中国古代政府对官员履行职责情况进行考察、核实并评定优劣等级的一项人事管理制度。 (一)秦汉———上计制 1、考核标准:土地人口、财政收入、治安情况 2、考核官员:御史 3、呈现形式:计簿 4、作用:上计考核的结果是官员赏罚的依据 (二)魏晋南北朝 门阀士族势力强大,战乱频仍,虽然曹魏、西晋、北朝制定了相应的考核法规,但大多流于形式。 三、监察制度 (一)中央: 秦汉建立了以御史大夫为首的中央监察体系。 (二)地方: 汉代建立了巡视监察制度。 贰、隋唐至两宋时期官员选拔与管理 一、选官制度 (一)隋唐至两宋———科举制 1、背景 南北朝以来,寒门庶族地主势力上升,他们希望打破门阀士族垄断政治的局面,积极要求参政; 统治者加强中央集权、扩大统治基础的需要; 承发展前代选官制度。 2、标准(特点):分科考试选拔人才(才学) 3、发展历程 (1)隋唐:创立与发展 知识回顾:科举制在隋唐时期经历了怎样的发展? 自主学习:根据教材梳理隋唐时期科举制的内容 不足 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~